服务业增加值占比稳步提升,服务消费有广阔发展潜力

以供需协同促进服务消费提质升级

2025-03-18

作者:

来源:

大众日报

【 查看PDF版】

【 查看PDF版】

|

|

|

|

|

|

|

|

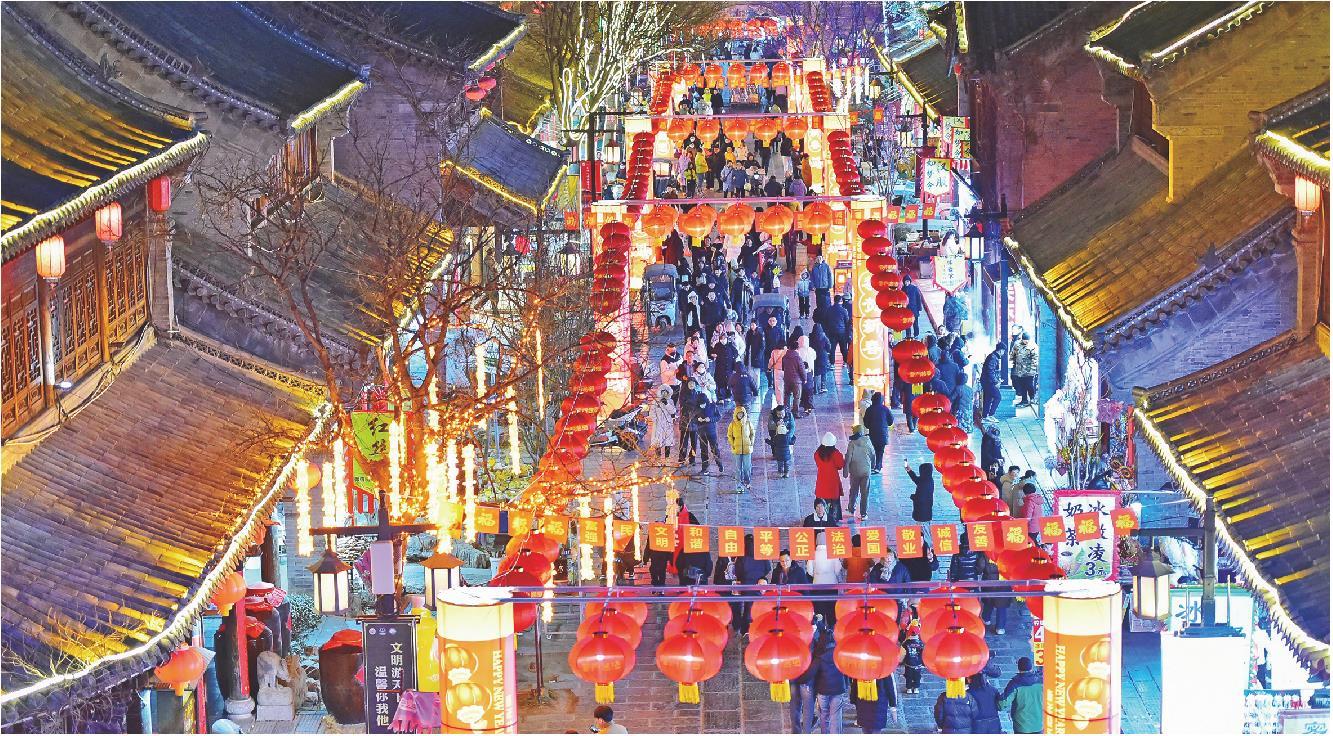

游客在青州古城景区赏景游玩。(新华社发)

|

□ 朱孟晓

■2012年至2015年,我国服务业(第三产业)增加值占GDP比重突破50%,超越第二产业,确立主导地位。到2024年,服务业(第三产业)比重提升至56.7%,呈现稳步提升态势

■与发达国家相比,我国服务业在规模、结构、效益等方面仍存在明显差距。一方面,服务业增加值占GDP比重远低于高收入国家约70%的平均水平,产业结构优化还未达至“稳态”水平,与产业高端化和消费升级化要求不匹配;另一方面,生产性服务业占比不足40%,而发达国家约为50%,这影响了产业供给质量、效率和效益提升

今年的政府工作报告提出,“大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求”。当前,服务消费是挖掘消费潜力的重要一环。增加优质服务供给、改善服务供给条件有助于持续释放服务消费潜力,实现“需求牵引供给、供给创造需求”的更高水平动态平衡。数智化时代,服务业供给与消费需求呈现多样化形态,蕴含着强劲的供需协同动能和广泛的市场辐射力。

发展服务业的重要意义

从供需两侧看,服务业是大型经济体提升竞争力、安全性、韧性和可持续性的重要支撑,同时也为提振消费、促进升级和扩大需求提供了有力支持。

服务业发展的主导性和驱动性持续增强。2012年至2015年,我国服务业(第三产业)增加值占GDP比重突破50%,超越第二产业,确立主导地位。到2024年,服务业(第三产业)比重提升至56.7%,呈现稳步提升态势。经过多阶段发展,我国经济从快速工业化向服务业主导阶段跃升,实现了制造业与服务业的协同升级,形成制造与服务的互促叠加效应。从实践来看,服务业引领创新与变革,日益成为经济主导力量。数字技术、人工智能等前沿科技的研发应用,进一步驱动服务业升级。当前,人工智能技术作为服务融合的核心驱动力,其引擎效应日益凸显,为服务消费领域的转型升级提供了强劲动能。比方说,赋能高品质文旅产品创新,推动《哪吒》等动画影片实现市场突破;加速民生服务领域的智能化进程,以养老机器人为代表的服务型机器人前景可期。

服务业需充分发挥其实体经济性和需求创造性功能。毋庸置疑,服务业本质上具有实体经济意义,能够提升供给水平并创造新兴需求。其实体经济性和需求创造性主要体现在生产性、生活性和公共性服务业三大功能。生产性服务业(如研发、金融、技术、物流等)通过支持农业和工业生产,提升产品与服务品质,更好地满足物质性需求。生活性服务业(如餐饮、住宿、家政、旅游、信息等)直接服务于社会与家庭,满足人们的日常便利性需求。公共性服务业(如教育、文化、医疗、养老、环境、社会治理等)则聚焦人力资源开发、社会保障、公共安全和生态优化,满足以人为本的发展性需求,支撑再生产与可持续发展。当前,推动制造与服务融合、加强研发创新、实施城市更新、优化营商环境、繁荣文化旅游生态等举措,成为实践发展和民生需求的重点,也是服务业多重功能的体现。

释放服务业发展效能需加快突破诸多制约。与发达国家相比,我国服务业在规模、结构、效益等方面仍存在明显差距。一方面,服务业增加值占GDP比重远低于高收入国家约70%的平均水平,产业结构优化还未达至“稳态”水平,与产业高端化和消费升级化要求不匹配;另一方面,生产性服务业占比不足40%,而发达国家约为50%,这影响了产业供给质量、效率和效益提升。例如,发达国家在研发、技术、品牌等关键领域处于领先地位,对全球产业链分工具有控制性影响,而我国在这些领域仍有较大差距。当前,发展服务业需重点突破以下瓶颈:一是改变高端服务业供给不足、低端服务业占比过高的格局,强化产业链自主可控能力,提升产品和服务质量,满足多样化需求。二是弥补新兴服务业创新与拓展不足,满足新型化、品质化消费需求,提升供给创造需求的能力,挖掘新增长点。三是改善生活性和公共性服务业的品质化与创造性发展不足,对接发展性、人本性需求,提高宜居宜业宜人服务水平。

对接消费需求推动服务供给

服务业的发展空间和外溢作用主要体现在制造服务、创新服务、人力服务、人文环境服务等领域。在实践中,应推动服务供给与消费需求协同增进的各类实现形态,更好满足增长性、升级性和发展性消费需求,实现供需高效循环。

面向高质化消费需求,促进制造与服务深度融合。制造是服务的重要应用场景,制造服务或者服务型制造是消费服务化牵引的重要体现。当前,制造产业在基础研发、技术应用等前端延伸不足,在市场营销、品牌打造等后端拓展不够,产品与服务的价值链在高附加值领域存在短板,消费需求应变能力较弱,在全球化竞争中易受制于人。为此,从服务业角度看,需充分发展研发支持、技术升级、智能控制、需求响应和市场拓展等服务,深度嵌入制造环节。从制造业角度看,需借助智能工厂、工业互联网和绿色生态服务系统提升现代化水平,推动从单一产品供给向高附加值、解决方案式综合产品延伸。例如,智能家居、数字穿戴等服务就是以产品制造为载体、以服务功能为架构的系统性全能型解决方案,满足了人们对个性化、定制化和智能化服务的需求,成为制造与服务融合的重点发展领域。

面向创新性消费需求,加快科技创新及转化应用服务发展。科技创新供给与转化应用是一个系统化过程,涉及创新源头、中间服务和产业化主体,旨在打通从科研成果到市场化需求的各个环节。这一过程催生了大量服务业新形态,如科技创新平台建设、概念验证中介、中试孵化及科创金融服务等。服务业须在创新源头、成果转化及市场化应用中发挥多元引擎作用,满足消费端的创新性需求,引领消费升级。

面向服务型消费需求,推动服务业供给提质扩容。随着发展进程,服务型消费占比上升成为消费升级的重要表现。我国城乡居民服务型消费支出增速显著高于总消费支出,服务需求正引领消费增长与升级。然而,我国服务型消费仍有较大发展空间,2022年支出占比约45%,远低于发达国家60%左右的水平,也低于全球平均水平约10个百分点。服务业供给需紧密对接服务型消费的重点领域,聚焦技术创新与应用性强、人力资本服务相关性强以及普惠性服务等方向,推动需求升级。同时,通过融合化发展,培育服务消费新业态、新模式和新场景,不断丰富、创新和挖潜服务型消费需求。当前,以教育培训、休闲文化、体验经济和银发经济为代表的服务型消费领域,已成为现代服务业发展的重点方向与增长极。

面向人本性消费需求,提升人文生态和文体旅游服务效能。人文生态和文体旅游服务经济的扩大与升级,满足了精神文明需求、人力资源开发和人才资本积累的需要。作为服务业深化的重要领域,其对改善区域条件、激发市场需求、优化营商环境作用显著,潜力巨大。例如,文化旅游产业生态圈以休闲体验为核心,可融合现代农业、生命健康产业,拓展关联产业,对接绿色化、生态化消费需求;同时提升区域形象、增强活力、展现特色,优化环境,吸引要素集聚,激发消费活力。再如,在AI技术赋能下,文旅服务创新潜力巨大,在文化IP打造、影视制作、康养旅游以及虚拟场景等消费领域开辟了新蓝海,彰显出广阔的市场前景。

促进服务业供需高效联动

释放服务型消费潜力,全力推动服务型供给提质增效。在新一轮科技革命和产业变革中,抓住服务业模式创新、生态融合及主导引擎的战略机遇,把握其发展逻辑,提升在实体经济和新质生产力中的地位。推动服务业规范化、专业化、标准化和创新化,创新消费场景供给,强化数字科技与智能设计的应用场景和平台建设。同时,深化教育、医疗、养老等政策密集型服务领域的改革创新,提升消费能力,破解消费抑制问题。

适应需求模式转变,完善制造与服务生态循环机制。在数字化背景下,推动制造与服务围绕核心产品、技术或主导环节,构建显性共生生态系统。加强本地供需对接,提升区域内供应链、产业链的技术经济关联度。适应个性化、定制化消费需求,支持制造主体构建涵盖市场、用户、价值链及商业生态的供给系统,推动服务要素深度嵌入产品供给,持续提升科技化、绿色化、环保型和安全型发展水平。

对接新型消费需求,加强新兴服务业规划引导与政策支持。围绕公共性和生活性服务领域,推动数字创意、文化教育、健康养老、休闲旅游及场景建设等适应消费升级趋势,全生命周期满足人本性、发展性需求。依托大数据、云计算、物联网和人工智能等技术,促进平台经济、共享经济、体验经济、创意经济等新业态涌现,拓展生态旅游、人文科技、远程医疗、远程教育、数字穿戴、数字家庭、智慧社区等服务消费新模式。强化财税政策配套,加大支持力度,为新兴服务业提供强有力的政策环境支撑。

以高质化和服务化为核心,支持品牌化打造。供给主体需坚持服务化、终端化理念,提升产品链和服务链地位,推动产品与服务一体化,构筑和放大品牌服务价值。无论是中间产品还是最终产品,供给主体应以服务化为导向,通过品牌化构建以自身产品为核心的供需机制,提升品牌价值占比,推动供需服务化升级。

(作者系山东社会科学院研究员)

■2012年至2015年,我国服务业(第三产业)增加值占GDP比重突破50%,超越第二产业,确立主导地位。到2024年,服务业(第三产业)比重提升至56.7%,呈现稳步提升态势

■与发达国家相比,我国服务业在规模、结构、效益等方面仍存在明显差距。一方面,服务业增加值占GDP比重远低于高收入国家约70%的平均水平,产业结构优化还未达至“稳态”水平,与产业高端化和消费升级化要求不匹配;另一方面,生产性服务业占比不足40%,而发达国家约为50%,这影响了产业供给质量、效率和效益提升

今年的政府工作报告提出,“大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求”。当前,服务消费是挖掘消费潜力的重要一环。增加优质服务供给、改善服务供给条件有助于持续释放服务消费潜力,实现“需求牵引供给、供给创造需求”的更高水平动态平衡。数智化时代,服务业供给与消费需求呈现多样化形态,蕴含着强劲的供需协同动能和广泛的市场辐射力。

发展服务业的重要意义

从供需两侧看,服务业是大型经济体提升竞争力、安全性、韧性和可持续性的重要支撑,同时也为提振消费、促进升级和扩大需求提供了有力支持。

服务业发展的主导性和驱动性持续增强。2012年至2015年,我国服务业(第三产业)增加值占GDP比重突破50%,超越第二产业,确立主导地位。到2024年,服务业(第三产业)比重提升至56.7%,呈现稳步提升态势。经过多阶段发展,我国经济从快速工业化向服务业主导阶段跃升,实现了制造业与服务业的协同升级,形成制造与服务的互促叠加效应。从实践来看,服务业引领创新与变革,日益成为经济主导力量。数字技术、人工智能等前沿科技的研发应用,进一步驱动服务业升级。当前,人工智能技术作为服务融合的核心驱动力,其引擎效应日益凸显,为服务消费领域的转型升级提供了强劲动能。比方说,赋能高品质文旅产品创新,推动《哪吒》等动画影片实现市场突破;加速民生服务领域的智能化进程,以养老机器人为代表的服务型机器人前景可期。

服务业需充分发挥其实体经济性和需求创造性功能。毋庸置疑,服务业本质上具有实体经济意义,能够提升供给水平并创造新兴需求。其实体经济性和需求创造性主要体现在生产性、生活性和公共性服务业三大功能。生产性服务业(如研发、金融、技术、物流等)通过支持农业和工业生产,提升产品与服务品质,更好地满足物质性需求。生活性服务业(如餐饮、住宿、家政、旅游、信息等)直接服务于社会与家庭,满足人们的日常便利性需求。公共性服务业(如教育、文化、医疗、养老、环境、社会治理等)则聚焦人力资源开发、社会保障、公共安全和生态优化,满足以人为本的发展性需求,支撑再生产与可持续发展。当前,推动制造与服务融合、加强研发创新、实施城市更新、优化营商环境、繁荣文化旅游生态等举措,成为实践发展和民生需求的重点,也是服务业多重功能的体现。

释放服务业发展效能需加快突破诸多制约。与发达国家相比,我国服务业在规模、结构、效益等方面仍存在明显差距。一方面,服务业增加值占GDP比重远低于高收入国家约70%的平均水平,产业结构优化还未达至“稳态”水平,与产业高端化和消费升级化要求不匹配;另一方面,生产性服务业占比不足40%,而发达国家约为50%,这影响了产业供给质量、效率和效益提升。例如,发达国家在研发、技术、品牌等关键领域处于领先地位,对全球产业链分工具有控制性影响,而我国在这些领域仍有较大差距。当前,发展服务业需重点突破以下瓶颈:一是改变高端服务业供给不足、低端服务业占比过高的格局,强化产业链自主可控能力,提升产品和服务质量,满足多样化需求。二是弥补新兴服务业创新与拓展不足,满足新型化、品质化消费需求,提升供给创造需求的能力,挖掘新增长点。三是改善生活性和公共性服务业的品质化与创造性发展不足,对接发展性、人本性需求,提高宜居宜业宜人服务水平。

对接消费需求推动服务供给

服务业的发展空间和外溢作用主要体现在制造服务、创新服务、人力服务、人文环境服务等领域。在实践中,应推动服务供给与消费需求协同增进的各类实现形态,更好满足增长性、升级性和发展性消费需求,实现供需高效循环。

面向高质化消费需求,促进制造与服务深度融合。制造是服务的重要应用场景,制造服务或者服务型制造是消费服务化牵引的重要体现。当前,制造产业在基础研发、技术应用等前端延伸不足,在市场营销、品牌打造等后端拓展不够,产品与服务的价值链在高附加值领域存在短板,消费需求应变能力较弱,在全球化竞争中易受制于人。为此,从服务业角度看,需充分发展研发支持、技术升级、智能控制、需求响应和市场拓展等服务,深度嵌入制造环节。从制造业角度看,需借助智能工厂、工业互联网和绿色生态服务系统提升现代化水平,推动从单一产品供给向高附加值、解决方案式综合产品延伸。例如,智能家居、数字穿戴等服务就是以产品制造为载体、以服务功能为架构的系统性全能型解决方案,满足了人们对个性化、定制化和智能化服务的需求,成为制造与服务融合的重点发展领域。

面向创新性消费需求,加快科技创新及转化应用服务发展。科技创新供给与转化应用是一个系统化过程,涉及创新源头、中间服务和产业化主体,旨在打通从科研成果到市场化需求的各个环节。这一过程催生了大量服务业新形态,如科技创新平台建设、概念验证中介、中试孵化及科创金融服务等。服务业须在创新源头、成果转化及市场化应用中发挥多元引擎作用,满足消费端的创新性需求,引领消费升级。

面向服务型消费需求,推动服务业供给提质扩容。随着发展进程,服务型消费占比上升成为消费升级的重要表现。我国城乡居民服务型消费支出增速显著高于总消费支出,服务需求正引领消费增长与升级。然而,我国服务型消费仍有较大发展空间,2022年支出占比约45%,远低于发达国家60%左右的水平,也低于全球平均水平约10个百分点。服务业供给需紧密对接服务型消费的重点领域,聚焦技术创新与应用性强、人力资本服务相关性强以及普惠性服务等方向,推动需求升级。同时,通过融合化发展,培育服务消费新业态、新模式和新场景,不断丰富、创新和挖潜服务型消费需求。当前,以教育培训、休闲文化、体验经济和银发经济为代表的服务型消费领域,已成为现代服务业发展的重点方向与增长极。

面向人本性消费需求,提升人文生态和文体旅游服务效能。人文生态和文体旅游服务经济的扩大与升级,满足了精神文明需求、人力资源开发和人才资本积累的需要。作为服务业深化的重要领域,其对改善区域条件、激发市场需求、优化营商环境作用显著,潜力巨大。例如,文化旅游产业生态圈以休闲体验为核心,可融合现代农业、生命健康产业,拓展关联产业,对接绿色化、生态化消费需求;同时提升区域形象、增强活力、展现特色,优化环境,吸引要素集聚,激发消费活力。再如,在AI技术赋能下,文旅服务创新潜力巨大,在文化IP打造、影视制作、康养旅游以及虚拟场景等消费领域开辟了新蓝海,彰显出广阔的市场前景。

促进服务业供需高效联动

释放服务型消费潜力,全力推动服务型供给提质增效。在新一轮科技革命和产业变革中,抓住服务业模式创新、生态融合及主导引擎的战略机遇,把握其发展逻辑,提升在实体经济和新质生产力中的地位。推动服务业规范化、专业化、标准化和创新化,创新消费场景供给,强化数字科技与智能设计的应用场景和平台建设。同时,深化教育、医疗、养老等政策密集型服务领域的改革创新,提升消费能力,破解消费抑制问题。

适应需求模式转变,完善制造与服务生态循环机制。在数字化背景下,推动制造与服务围绕核心产品、技术或主导环节,构建显性共生生态系统。加强本地供需对接,提升区域内供应链、产业链的技术经济关联度。适应个性化、定制化消费需求,支持制造主体构建涵盖市场、用户、价值链及商业生态的供给系统,推动服务要素深度嵌入产品供给,持续提升科技化、绿色化、环保型和安全型发展水平。

对接新型消费需求,加强新兴服务业规划引导与政策支持。围绕公共性和生活性服务领域,推动数字创意、文化教育、健康养老、休闲旅游及场景建设等适应消费升级趋势,全生命周期满足人本性、发展性需求。依托大数据、云计算、物联网和人工智能等技术,促进平台经济、共享经济、体验经济、创意经济等新业态涌现,拓展生态旅游、人文科技、远程医疗、远程教育、数字穿戴、数字家庭、智慧社区等服务消费新模式。强化财税政策配套,加大支持力度,为新兴服务业提供强有力的政策环境支撑。

以高质化和服务化为核心,支持品牌化打造。供给主体需坚持服务化、终端化理念,提升产品链和服务链地位,推动产品与服务一体化,构筑和放大品牌服务价值。无论是中间产品还是最终产品,供给主体应以服务化为导向,通过品牌化构建以自身产品为核心的供需机制,提升品牌价值占比,推动供需服务化升级。

(作者系山东社会科学院研究员)