山东县域经济发达,可探索城乡融合的“山东经验”

发挥好县城“连城接乡”载体作用

2025-02-11

作者:

来源:

大众日报

【 查看PDF版】

【 查看PDF版】

|

|

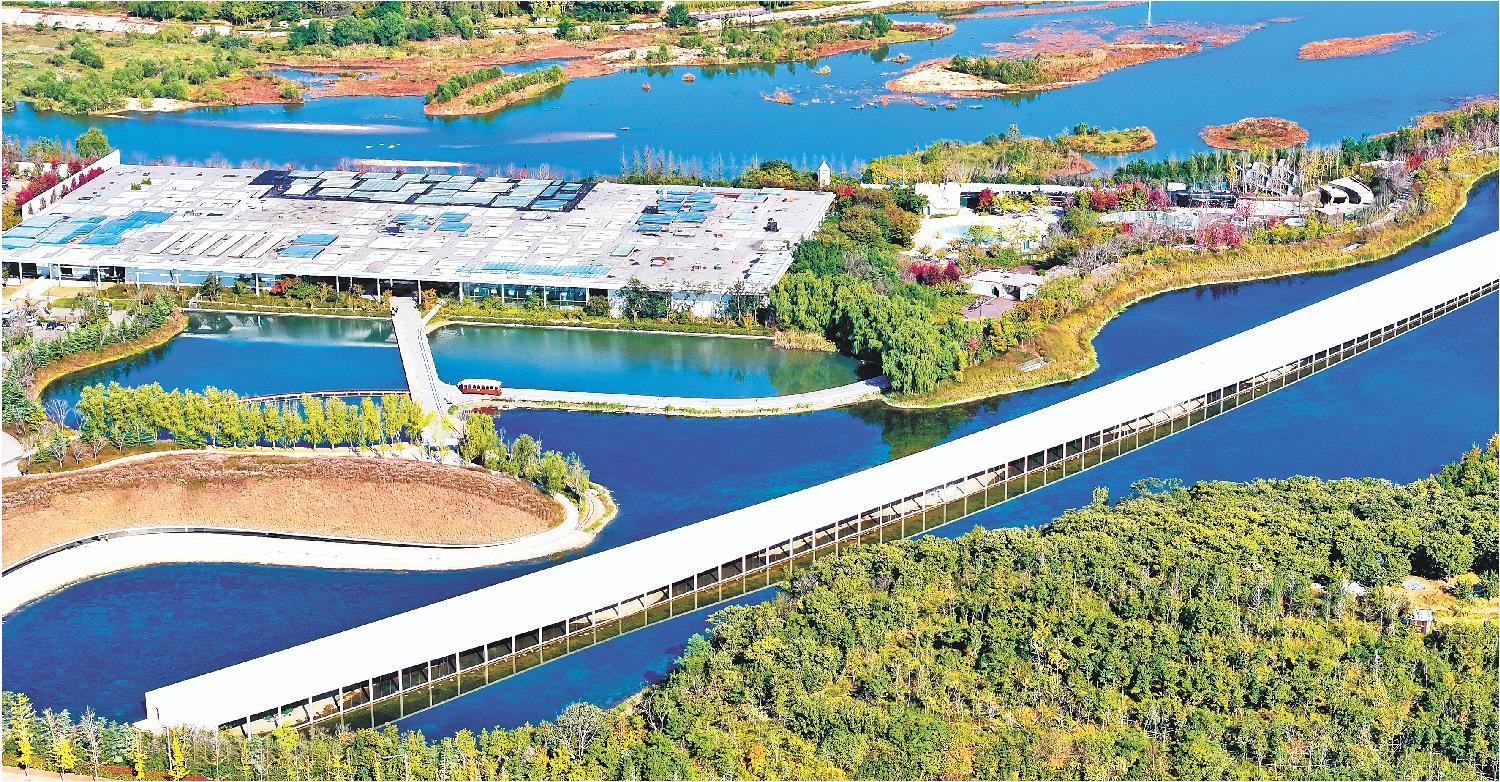

日照市五莲县白鹭湾小镇是山东省乡村振兴齐鲁样板示范区。(新华社发)

|

□ 段 昊

县城是城乡循环、工农循环的核心一环,是承担城乡融合各类政策、举措、任务的重要载体。山东县域经济发达,具有探索以县城为载体的城乡融合优秀经验的天然优势。从山东的经验来看,县城在城乡产业融合发展中发挥着突出作用,可进一步优化政策举措,探索城乡融合的“山东经验”。

县城在城乡融合发展中的突出作用

县城是提升城乡产业互补互促水平,实现生产力协同发展的重要载体。我国农业劳动生产率与世界先进水平仍有差距,跨越中等收入陷阱需要农业生产率的持续提升,需要农民持续向非农产业转移。推动农业生产率的提升和农业人口转移需要“以工补农,以城带乡”,需实现城乡生产力的协同发展。目前,无论在要素市场还是产品市场,城乡间循环都不够畅通。国家出台了一系列的政策,促进城乡人口自由流动,增强农村资产金融属性,解决末端乡村物流效率低成本高等一系列问题,政策效果的发挥有赖于县城作为重要载体发挥“连城接乡”的作用。县城作为载体,承载着重要功能——

从供给侧看,县城是农业产业链供应链生态体系的支撑。第一,县城对农业产业链的完善与发展至关重要。农业生产率的进一步提升需资本的投入和技术的进步,资本和技术进入农村绕不开县城这一环节。县城是金融、农资、生产技术、农产品营销等涉农服务的关键节点,是农业产业链前端和后端关键环节的聚集地。第二,县城对城乡劳动力有序转移至关重要。人口多耕地少是我国农业的基本国情,减少农业的劳动力投入是农业现代化的必然要求。近年来,我国城市化水平虽稳步提升,但随着可转移的农村人口的减少,城市化速度出现下降趋势。在现阶段,全国各地普遍出现农村空心化的问题,留守农村的人口主要是老年人、妇女、儿童群体。由于大城市生活成本高,农民工无力将留守家乡的家属接到身边生活。相比之下,依托县城发展农民工的就业市场,可以使乡村居民就近就业的同时仍在农村居住,做到务工和照顾家庭、农业生产兼顾。

从需求侧看,县城是城乡消费体系的重要环节。第一,县城是促进农村消费的重要载体。县城商业是城乡消费的重要一环,下沉市场已成为商业的必争之地。对于农村居民来说,县城是高质量消费的提供地,是社交消费的主要场所,代表着农村消费升级的方向,也是销售自种农产品的重要市场。统计数据显示,近几年山东农村消费增长速度持续高于城市,县城发挥了重要的作用。一方面,县城为农村居民就近消费提供了可能。近两年,咖啡、新式茶饮等城市商业业态在山东县城遍地开花,为农村居民高质量的消费提供了便利。另一方面,县域物流中心的建设提高了配送效率,使农村线上购物更加便利。《山东省“十四五”现代物流发展规划》等文件都明确提出在县域建设综合商贸服务中心和物流配送中心,实现村村通快递等建设目标,畅通了“消费品下得去、农产品上得来”的物流通道。第二,县城是打造消费新场景的重要载体。体验式消费是城乡消费的重要发展方向。消费者在购买商品和服务时,越来越注重消费过程的感官、情感等体验,追求消费过程的个性化、定制化。对于城市居民来说,县城的特色美食、非物质文化遗产体验都是体验式消费的重要卖点。国家发改委等六部门发布的《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》通知中,明确将县域餐饮、文旅体育作为重点培养的新增长点。近年来,山东各地的农村大集火遍全网。在传统的农村集市基础上,山东大集将本地特色农产品、特色饮食、非物质文化遗产集中展示,将传统商贸形式转变为城乡居民都爱逛的消费新场景。

进一步发挥好县城载体作用

山东县城普遍发展基础好,可以为全国产业城乡融合探索经验。山东各级政府应密切协作,优化重点工作方向,进一步发挥好县城的载体作用。

第一,提升县城的产业配套能力,进一步完善农业产业链供应链生态体系。一是进一步加强县城金融机构服务乡村的能力。鼓励金融机构开发服务于农业农村的新型金融产品和服务。二是进一步支持农业社会化服务企业发展。县级政府应对标国内先进水平,逐一盘点在技术服务、农机作业、仓储物流、农资供应、信息服务、产销对接等领域的企业发展水平,加强对弱势领域的企业培育和招商引资,并鼓励供销社深度参与农业社会化服务。依托县城强化农业产业链前端后端的建设,逐步形成新型经营主体专业化生产,前后端企业协同创新、稳定配套的农业产业链供应链生态体系。

第二,提升县城吸纳就业能力,进一步完善县域作为人口“蓄水池”的功能。一是实施就业优先战略,让进城农民“留得下”。支持胶东劳动密集型产业向鲁西县域转移。支持县城产业园区盘活低效工业用地,提升企业密度,将吸纳就业能力指标作为考核园区的重要指标,精准支持存量劳动密集型企业提质升级。二是保护好农民土地权益,让失业农民“回得去”。应坚决贯彻中央关于严格保护农户承包权的指示精神,在鼓励土地流转时要充分考虑规模化经营风险,乡镇政府和村集体应做好处理预案,在规模经营主体无力负担流转费用时保护好农民利益。若农民已流转土地但有返乡耕种意愿,村集体应居间协调,通过协商和调整地块等方式,尽力保障返乡农民耕种的权利。应鼓励农村庭院经济发展,将人居环境整治和发挥房前屋后土地的耕种价值相结合,寻求生态价值与经济价值的平衡。三是进一步提升县城公共服务水平,让进城农民“愿留下”。加快提升县城医疗和教育水平。加强城市医疗集团对县级人民医院的帮扶,探索医联体建设的有效模式。支持县域普通高中(县中)提升办学质量,探索省市县三级财政共同支持县中发展的可行模式。

第三,繁荣县城零售和餐饮业市场,进一步打造城乡消费新场景。一是鼓励零售业线上线下融合发展。支持县域零售企业探索“县城线下体验,农村线上下单,当日配送到家”的购物模式。探索“县城、乡镇、村庄”三级零售体系协同共建的方法,鼓励县城零售企业依托农村小卖部、夫妻店开展商品信息展示、物流配送、售后服务等,让农民足不出户就能买到所需商品。二是探索零售、餐饮、文旅多业态融合发展的模式。依托县域购物中心、古城、历史文化名村、风景名胜区等载体,整合区域内不同类型的商户,打造融合特色美食品尝、非物质文化遗产体验、文创商品和特色农产品购物等复合沉浸式体验的场景,并针对不同群体打造夜间消费体验、美食制作体验、历史文化研学体验等文旅产品。 (作者系山东大学县域发展研究院副院长)

县城是城乡循环、工农循环的核心一环,是承担城乡融合各类政策、举措、任务的重要载体。山东县域经济发达,具有探索以县城为载体的城乡融合优秀经验的天然优势。从山东的经验来看,县城在城乡产业融合发展中发挥着突出作用,可进一步优化政策举措,探索城乡融合的“山东经验”。

县城在城乡融合发展中的突出作用

县城是提升城乡产业互补互促水平,实现生产力协同发展的重要载体。我国农业劳动生产率与世界先进水平仍有差距,跨越中等收入陷阱需要农业生产率的持续提升,需要农民持续向非农产业转移。推动农业生产率的提升和农业人口转移需要“以工补农,以城带乡”,需实现城乡生产力的协同发展。目前,无论在要素市场还是产品市场,城乡间循环都不够畅通。国家出台了一系列的政策,促进城乡人口自由流动,增强农村资产金融属性,解决末端乡村物流效率低成本高等一系列问题,政策效果的发挥有赖于县城作为重要载体发挥“连城接乡”的作用。县城作为载体,承载着重要功能——

从供给侧看,县城是农业产业链供应链生态体系的支撑。第一,县城对农业产业链的完善与发展至关重要。农业生产率的进一步提升需资本的投入和技术的进步,资本和技术进入农村绕不开县城这一环节。县城是金融、农资、生产技术、农产品营销等涉农服务的关键节点,是农业产业链前端和后端关键环节的聚集地。第二,县城对城乡劳动力有序转移至关重要。人口多耕地少是我国农业的基本国情,减少农业的劳动力投入是农业现代化的必然要求。近年来,我国城市化水平虽稳步提升,但随着可转移的农村人口的减少,城市化速度出现下降趋势。在现阶段,全国各地普遍出现农村空心化的问题,留守农村的人口主要是老年人、妇女、儿童群体。由于大城市生活成本高,农民工无力将留守家乡的家属接到身边生活。相比之下,依托县城发展农民工的就业市场,可以使乡村居民就近就业的同时仍在农村居住,做到务工和照顾家庭、农业生产兼顾。

从需求侧看,县城是城乡消费体系的重要环节。第一,县城是促进农村消费的重要载体。县城商业是城乡消费的重要一环,下沉市场已成为商业的必争之地。对于农村居民来说,县城是高质量消费的提供地,是社交消费的主要场所,代表着农村消费升级的方向,也是销售自种农产品的重要市场。统计数据显示,近几年山东农村消费增长速度持续高于城市,县城发挥了重要的作用。一方面,县城为农村居民就近消费提供了可能。近两年,咖啡、新式茶饮等城市商业业态在山东县城遍地开花,为农村居民高质量的消费提供了便利。另一方面,县域物流中心的建设提高了配送效率,使农村线上购物更加便利。《山东省“十四五”现代物流发展规划》等文件都明确提出在县域建设综合商贸服务中心和物流配送中心,实现村村通快递等建设目标,畅通了“消费品下得去、农产品上得来”的物流通道。第二,县城是打造消费新场景的重要载体。体验式消费是城乡消费的重要发展方向。消费者在购买商品和服务时,越来越注重消费过程的感官、情感等体验,追求消费过程的个性化、定制化。对于城市居民来说,县城的特色美食、非物质文化遗产体验都是体验式消费的重要卖点。国家发改委等六部门发布的《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》通知中,明确将县域餐饮、文旅体育作为重点培养的新增长点。近年来,山东各地的农村大集火遍全网。在传统的农村集市基础上,山东大集将本地特色农产品、特色饮食、非物质文化遗产集中展示,将传统商贸形式转变为城乡居民都爱逛的消费新场景。

进一步发挥好县城载体作用

山东县城普遍发展基础好,可以为全国产业城乡融合探索经验。山东各级政府应密切协作,优化重点工作方向,进一步发挥好县城的载体作用。

第一,提升县城的产业配套能力,进一步完善农业产业链供应链生态体系。一是进一步加强县城金融机构服务乡村的能力。鼓励金融机构开发服务于农业农村的新型金融产品和服务。二是进一步支持农业社会化服务企业发展。县级政府应对标国内先进水平,逐一盘点在技术服务、农机作业、仓储物流、农资供应、信息服务、产销对接等领域的企业发展水平,加强对弱势领域的企业培育和招商引资,并鼓励供销社深度参与农业社会化服务。依托县城强化农业产业链前端后端的建设,逐步形成新型经营主体专业化生产,前后端企业协同创新、稳定配套的农业产业链供应链生态体系。

第二,提升县城吸纳就业能力,进一步完善县域作为人口“蓄水池”的功能。一是实施就业优先战略,让进城农民“留得下”。支持胶东劳动密集型产业向鲁西县域转移。支持县城产业园区盘活低效工业用地,提升企业密度,将吸纳就业能力指标作为考核园区的重要指标,精准支持存量劳动密集型企业提质升级。二是保护好农民土地权益,让失业农民“回得去”。应坚决贯彻中央关于严格保护农户承包权的指示精神,在鼓励土地流转时要充分考虑规模化经营风险,乡镇政府和村集体应做好处理预案,在规模经营主体无力负担流转费用时保护好农民利益。若农民已流转土地但有返乡耕种意愿,村集体应居间协调,通过协商和调整地块等方式,尽力保障返乡农民耕种的权利。应鼓励农村庭院经济发展,将人居环境整治和发挥房前屋后土地的耕种价值相结合,寻求生态价值与经济价值的平衡。三是进一步提升县城公共服务水平,让进城农民“愿留下”。加快提升县城医疗和教育水平。加强城市医疗集团对县级人民医院的帮扶,探索医联体建设的有效模式。支持县域普通高中(县中)提升办学质量,探索省市县三级财政共同支持县中发展的可行模式。

第三,繁荣县城零售和餐饮业市场,进一步打造城乡消费新场景。一是鼓励零售业线上线下融合发展。支持县域零售企业探索“县城线下体验,农村线上下单,当日配送到家”的购物模式。探索“县城、乡镇、村庄”三级零售体系协同共建的方法,鼓励县城零售企业依托农村小卖部、夫妻店开展商品信息展示、物流配送、售后服务等,让农民足不出户就能买到所需商品。二是探索零售、餐饮、文旅多业态融合发展的模式。依托县域购物中心、古城、历史文化名村、风景名胜区等载体,整合区域内不同类型的商户,打造融合特色美食品尝、非物质文化遗产体验、文创商品和特色农产品购物等复合沉浸式体验的场景,并针对不同群体打造夜间消费体验、美食制作体验、历史文化研学体验等文旅产品。 (作者系山东大学县域发展研究院副院长)