面孔

2025-09-19

作者:

来源:

大众日报

【 查看PDF版】

【 查看PDF版】

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

麦家:

最终没有与文学“离婚”

在文学之路屡遭挫折的日子里,麦家曾对写作产生“隐隐的恨意”,甚至动过与文学“离婚”的念头。那部让他几近崩溃的作品,正是日后声名远扬的《解密》。这部小说耗时11年,被退稿17次,几乎将他推至放弃的边缘。

在第11次收到退稿时,绝望的麦家带着400块钱茫然踏上火车。在这趟开往青岛的火车上,麦家遇到了一位陌生老人。这位“人生中的贵人”让他明白:若是金子,总会发光;若是废纸,也不值得为它抛弃整个人生。

从20世纪90年代初至2000年初,麦家经历了长达十年的低谷。他称那是他的“垃圾时间”,事业无声、前景黯淡。直到2002年《解密》出版并广受好评,他才终于迎来转机,走进属于自己的高光时刻。

麦家认为,最终能在文学上走出新路,关键在于“找到了自我”,尽管这一过程异常艰难。文学已成为他生命中无法割舍的一部分,正是在阅读与写作中,他品尝到了真正的快乐,“中途虽想离开,但其实根本离不开,这就是爱。”

最终,麦家没有与文学“离婚”,反而与之结下更深厚的情缘。他借写作破译命运,也解开文学与生命之间最深刻的联结。

侯光良:

高原寻秦迹,石上证昆仑

五年前,青海师范大学教授侯光良与团队成员在海拔约4300米的青海省玛多县扎陵湖畔,偶然发现一块不同寻常的石刻。今年9月15日,国家文物局正式认定该石刻为秦代遗存,并将其命名为“尕日塘秦刻石”。这是目前全国唯一仍存于原址的秦始皇统一后所立刻石,也是保存最为完整的一处。

面对学界对其真实性的质疑,专家团队借助高精度信息增强技术分析凿痕工艺,依靠矿物与金属元素检测排除现代工具凿刻可能,通过风化次生矿物印证千年岁月留痕。该刻石的发现,将秦人的活动范围延伸至青藏高原地区,不仅为历来争议不断的“昆仑”与“河源”地理定位提供了佐证,更将“唐蕃古道”的历史溯源提前至秦汉时期。

刻石记载了五大夫翳奉旨至昆仑采药的史实,这一官方行为的背后,折射出早期国家治理、医药交流与文化认同的多重历史现实。它印证了“昆仑”不仅作为地理坐标存在,更早已升华为中华民族共同追寻的精神象征,体现出中华民族共同体深厚的历史文化底蕴。高原苍穹之下,尕日塘秦刻石默默矗立两千年后,终于迎来了被世人解读的时刻。它也昭示着我们,中华民族共同体的历史比想象中更加悠久、深厚与辉煌。

仁增旺扎:

守护石窟二十余载

在西藏阿里苍茫的土林之间,77岁的仁增旺扎用二十余载的时光,独自攀行于千级石阶之上,默默守护着西藏最大的佛教石窟遗址——皮央和东嘎石窟遗址。他的家与皮央石窟仅咫尺之遥,童年时,他常在石窟旁的大树下,听村里长辈讲述那些古老的故事。这些故事悄然在他心中种下守护石窟的种子。2002年,仁增旺扎如愿成为当地首批群众文保员。这一守,便是二十多年。

日复一日,他在上午十点出发,沿四百多级陡峭石阶缓缓而上。打扫洞窟、检查壁画是否渗水或坍塌、讲解石窟及壁画历史、提醒游客保护文物,最后细心关好每一扇窟门。忙碌间隙,他常坐在窟前喝酥油茶、嚼糌粑,与古老石窟共享寂静时光。他或许从未读过深奥的考古专著,却用最朴素的方式诠释了何谓文明守护者。

今年六月,他正式告别文保员的岗位,仍时常回到石窟查看。夕阳西下,他的身影被拉长在石阶之上,仿佛与石窟融为一体。岁月在他身上留下佝偻的脊背和弯曲的腿脚,却从未磨灭他守护的初心。而他最大的心愿,便是能有年轻人接过这份使命,继续守护这片家门口的文明瑰宝。 (□记者 蔡可心 整理)

最终没有与文学“离婚”

在文学之路屡遭挫折的日子里,麦家曾对写作产生“隐隐的恨意”,甚至动过与文学“离婚”的念头。那部让他几近崩溃的作品,正是日后声名远扬的《解密》。这部小说耗时11年,被退稿17次,几乎将他推至放弃的边缘。

在第11次收到退稿时,绝望的麦家带着400块钱茫然踏上火车。在这趟开往青岛的火车上,麦家遇到了一位陌生老人。这位“人生中的贵人”让他明白:若是金子,总会发光;若是废纸,也不值得为它抛弃整个人生。

从20世纪90年代初至2000年初,麦家经历了长达十年的低谷。他称那是他的“垃圾时间”,事业无声、前景黯淡。直到2002年《解密》出版并广受好评,他才终于迎来转机,走进属于自己的高光时刻。

麦家认为,最终能在文学上走出新路,关键在于“找到了自我”,尽管这一过程异常艰难。文学已成为他生命中无法割舍的一部分,正是在阅读与写作中,他品尝到了真正的快乐,“中途虽想离开,但其实根本离不开,这就是爱。”

最终,麦家没有与文学“离婚”,反而与之结下更深厚的情缘。他借写作破译命运,也解开文学与生命之间最深刻的联结。

侯光良:

高原寻秦迹,石上证昆仑

五年前,青海师范大学教授侯光良与团队成员在海拔约4300米的青海省玛多县扎陵湖畔,偶然发现一块不同寻常的石刻。今年9月15日,国家文物局正式认定该石刻为秦代遗存,并将其命名为“尕日塘秦刻石”。这是目前全国唯一仍存于原址的秦始皇统一后所立刻石,也是保存最为完整的一处。

面对学界对其真实性的质疑,专家团队借助高精度信息增强技术分析凿痕工艺,依靠矿物与金属元素检测排除现代工具凿刻可能,通过风化次生矿物印证千年岁月留痕。该刻石的发现,将秦人的活动范围延伸至青藏高原地区,不仅为历来争议不断的“昆仑”与“河源”地理定位提供了佐证,更将“唐蕃古道”的历史溯源提前至秦汉时期。

刻石记载了五大夫翳奉旨至昆仑采药的史实,这一官方行为的背后,折射出早期国家治理、医药交流与文化认同的多重历史现实。它印证了“昆仑”不仅作为地理坐标存在,更早已升华为中华民族共同追寻的精神象征,体现出中华民族共同体深厚的历史文化底蕴。高原苍穹之下,尕日塘秦刻石默默矗立两千年后,终于迎来了被世人解读的时刻。它也昭示着我们,中华民族共同体的历史比想象中更加悠久、深厚与辉煌。

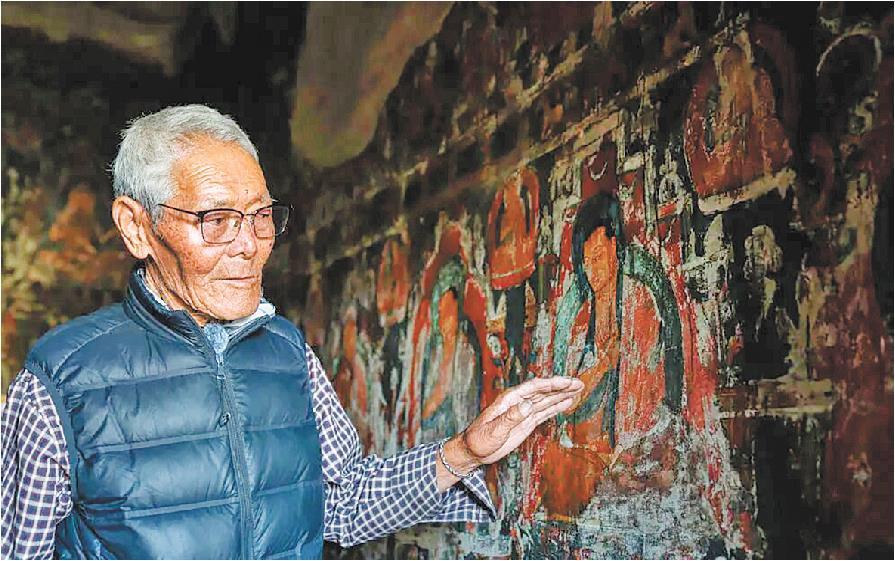

仁增旺扎:

守护石窟二十余载

在西藏阿里苍茫的土林之间,77岁的仁增旺扎用二十余载的时光,独自攀行于千级石阶之上,默默守护着西藏最大的佛教石窟遗址——皮央和东嘎石窟遗址。他的家与皮央石窟仅咫尺之遥,童年时,他常在石窟旁的大树下,听村里长辈讲述那些古老的故事。这些故事悄然在他心中种下守护石窟的种子。2002年,仁增旺扎如愿成为当地首批群众文保员。这一守,便是二十多年。

日复一日,他在上午十点出发,沿四百多级陡峭石阶缓缓而上。打扫洞窟、检查壁画是否渗水或坍塌、讲解石窟及壁画历史、提醒游客保护文物,最后细心关好每一扇窟门。忙碌间隙,他常坐在窟前喝酥油茶、嚼糌粑,与古老石窟共享寂静时光。他或许从未读过深奥的考古专著,却用最朴素的方式诠释了何谓文明守护者。

今年六月,他正式告别文保员的岗位,仍时常回到石窟查看。夕阳西下,他的身影被拉长在石阶之上,仿佛与石窟融为一体。岁月在他身上留下佝偻的脊背和弯曲的腿脚,却从未磨灭他守护的初心。而他最大的心愿,便是能有年轻人接过这份使命,继续守护这片家门口的文明瑰宝。 (□记者 蔡可心 整理)