面孔

2025-08-22

作者:

来源:

大众日报

【 查看PDF版】

【 查看PDF版】

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

许卫红:

一柄手铲,半生寻秦

关中厚土,历史无垠。陕西省考古研究院研究员、秦都咸阳城大遗址考古项目原领队许卫红,已与古老的秦文明打了半辈子交道。三十六年来,她用一柄手铲、一把刷子,默默解读“秦”的历史密码。

1989年,从吉林大学考古系毕业的许卫红被分配到陕西秦始皇兵马俑博物馆。在袁仲一等老专家的严格锤炼下,她学会了如何将细致的观察与自身的思考写入发掘日记。多年的坚守,她从青涩学子成长为兵马俑一号坑第三次发掘工作的领队,清理出皮质画盾痕迹、丝织痕迹等一个个“第一次”。2014年,她转战秦都咸阳城大遗址,担任考古项目领队。在这片“希望的田野”上,她的团队发掘了府库遗址、官建大道,通过残存的器物与古人对话,重构当时的社会图景。

近年来,许卫红的身份增添了新的维度。因女儿一句“看不懂”的反馈,她决定改变,向公众科普考古成果,将“伏兔”解释为“木车辆的减震装置”,将“空心砖”形容成“大小像茶几”,让深奥的专业知识变得生动可感。如今,她仍在路上,用手铲探寻过去,用话语连接当下,将波澜壮阔的“秦”的故事,讲给更多人听。

戴从容:

破译乔伊斯“天书密码”

《芬尼根的守灵夜》是詹姆斯·乔伊斯的最后一部长篇小说,这部“天书”糅合超过六十种语言,自创词汇超三万个,用梦呓般的“混沌语宙”颠覆了传统叙事。当乔伊斯预言“这本书至少可以让评论家忙上三百年”时,他或许未曾料到,八十六年后会有一位中国学者用四万余条注释,跨越语言屏障,让这部“天书”以完整面貌降临中文世界。

在十年“乔学”研究基础上,翻译家戴从容耗时十八年光阴,完成了这场文学远征。为此,她曾撰写30余万字解读此书。如今,戴从容走出了书中密度惊人的文字迷宫,她交付的不仅是全球首个中文全译注释本,更是一部倾注心血的学术巨制,成书的注释体量远超原文,堪称一部浓缩的“乔学百科全书”。

这部酒馆老板死而复生的荒诞故事,实则是承载爱尔兰民谣、《圣经》传说的人类文明容器。在戴从容看来,乔伊斯早已打破主谓宾的语言枷锁,颠覆着语言和思想的等级秩序。“而这些思维变化,对于现代人而言也格外重要。”戴从容说。在人工智能重构表达的今天,乔伊斯的前卫与戴从容的坚守,共同为中文世界叩开了这座现代主义文学秘境的大门。

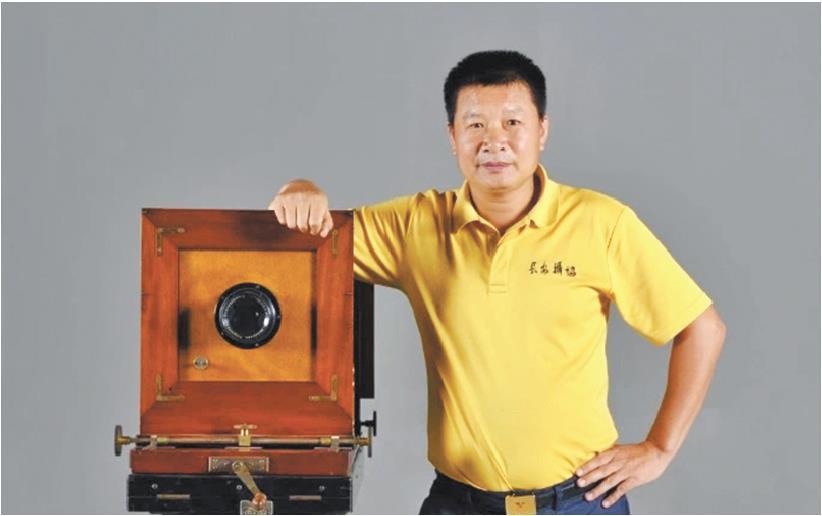

占有兵:150多万张照片

为打工人立传

1995年,22岁的湖北青年占有兵挤上了南下的绿皮火车。当时的他和大多数打工者一样,背井离乡只为多挣点钱,回老家娶妻生子。初到广东,现实远非想象中美好。他曾花五角钱买两个馒头充饥,沿着工业区挨家工厂寻找工作机会。在100多人竞争的保安岗位面试中,他硬生生做了102个俯卧撑夺得职位,换来月薪450元的第一份工作。这样的开端,仿佛是那个时代打工者的标准样本。

后来,就职于电子厂的他,因协助厂刊拍摄开始接触相机。当第一张照片被刊发,第一次获得5元稿费,他内心深处的火种被点燃。第二年,他用将近两个月工资买下二手尼康相机,开始记录打工生活。在他的相机里,不仅有工休时在座位上补觉的疲惫,还有楼梯转角处发呆的瞬间、集体宿舍阳台上的衣物。

三十年时间,他为无数打工者建造了一座宏伟的影像纪念碑。150多万张照片、6吨打工相关实物,在他看来,每件物品、每张照片都是历史的证物。从“盲流”到产业工人,从追求温饱到渴望认同,占有兵记录的不只是流水线上的青春,更直面养老困境、留守儿童等社会问题。他的镜头下,是中国制造的底层密码,更是亿万普通劳动者用青春书写的生命史诗。在这些定格的瞬间里,我们看到的不仅是一个人的三十年,更是一个时代的三十年。

(□记者 蔡可心 整理)

一柄手铲,半生寻秦

关中厚土,历史无垠。陕西省考古研究院研究员、秦都咸阳城大遗址考古项目原领队许卫红,已与古老的秦文明打了半辈子交道。三十六年来,她用一柄手铲、一把刷子,默默解读“秦”的历史密码。

1989年,从吉林大学考古系毕业的许卫红被分配到陕西秦始皇兵马俑博物馆。在袁仲一等老专家的严格锤炼下,她学会了如何将细致的观察与自身的思考写入发掘日记。多年的坚守,她从青涩学子成长为兵马俑一号坑第三次发掘工作的领队,清理出皮质画盾痕迹、丝织痕迹等一个个“第一次”。2014年,她转战秦都咸阳城大遗址,担任考古项目领队。在这片“希望的田野”上,她的团队发掘了府库遗址、官建大道,通过残存的器物与古人对话,重构当时的社会图景。

近年来,许卫红的身份增添了新的维度。因女儿一句“看不懂”的反馈,她决定改变,向公众科普考古成果,将“伏兔”解释为“木车辆的减震装置”,将“空心砖”形容成“大小像茶几”,让深奥的专业知识变得生动可感。如今,她仍在路上,用手铲探寻过去,用话语连接当下,将波澜壮阔的“秦”的故事,讲给更多人听。

戴从容:

破译乔伊斯“天书密码”

《芬尼根的守灵夜》是詹姆斯·乔伊斯的最后一部长篇小说,这部“天书”糅合超过六十种语言,自创词汇超三万个,用梦呓般的“混沌语宙”颠覆了传统叙事。当乔伊斯预言“这本书至少可以让评论家忙上三百年”时,他或许未曾料到,八十六年后会有一位中国学者用四万余条注释,跨越语言屏障,让这部“天书”以完整面貌降临中文世界。

在十年“乔学”研究基础上,翻译家戴从容耗时十八年光阴,完成了这场文学远征。为此,她曾撰写30余万字解读此书。如今,戴从容走出了书中密度惊人的文字迷宫,她交付的不仅是全球首个中文全译注释本,更是一部倾注心血的学术巨制,成书的注释体量远超原文,堪称一部浓缩的“乔学百科全书”。

这部酒馆老板死而复生的荒诞故事,实则是承载爱尔兰民谣、《圣经》传说的人类文明容器。在戴从容看来,乔伊斯早已打破主谓宾的语言枷锁,颠覆着语言和思想的等级秩序。“而这些思维变化,对于现代人而言也格外重要。”戴从容说。在人工智能重构表达的今天,乔伊斯的前卫与戴从容的坚守,共同为中文世界叩开了这座现代主义文学秘境的大门。

占有兵:150多万张照片

为打工人立传

1995年,22岁的湖北青年占有兵挤上了南下的绿皮火车。当时的他和大多数打工者一样,背井离乡只为多挣点钱,回老家娶妻生子。初到广东,现实远非想象中美好。他曾花五角钱买两个馒头充饥,沿着工业区挨家工厂寻找工作机会。在100多人竞争的保安岗位面试中,他硬生生做了102个俯卧撑夺得职位,换来月薪450元的第一份工作。这样的开端,仿佛是那个时代打工者的标准样本。

后来,就职于电子厂的他,因协助厂刊拍摄开始接触相机。当第一张照片被刊发,第一次获得5元稿费,他内心深处的火种被点燃。第二年,他用将近两个月工资买下二手尼康相机,开始记录打工生活。在他的相机里,不仅有工休时在座位上补觉的疲惫,还有楼梯转角处发呆的瞬间、集体宿舍阳台上的衣物。

三十年时间,他为无数打工者建造了一座宏伟的影像纪念碑。150多万张照片、6吨打工相关实物,在他看来,每件物品、每张照片都是历史的证物。从“盲流”到产业工人,从追求温饱到渴望认同,占有兵记录的不只是流水线上的青春,更直面养老困境、留守儿童等社会问题。他的镜头下,是中国制造的底层密码,更是亿万普通劳动者用青春书写的生命史诗。在这些定格的瞬间里,我们看到的不仅是一个人的三十年,更是一个时代的三十年。

(□记者 蔡可心 整理)