马山深处有“玄机”

2025-08-13

作者:

来源:

大众日报

【 查看PDF版】

【 查看PDF版】

|

|

|

|

|

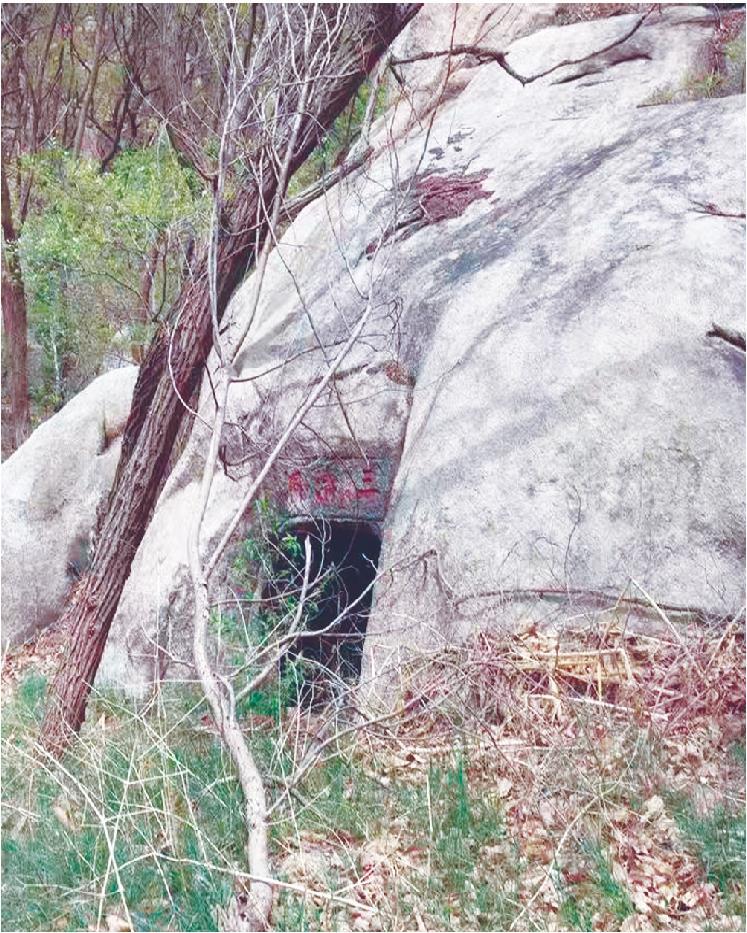

三清洞

|

□ 本报记者 鲍福玉

在第四次全国文物普查中,莱州市马山南麓白云庵石窟造像的发现,为全真教文化研究增添了浓墨重彩的一笔。这座在《掖乘》《莱州府志》中多有记载的山间遗存,与大基山道士谷、寒同山神仙洞等共同构成当地独特的道教文化景观,实证了莱州作为全真教重要道场的历史地位,为研究全真教的发展提供了重要的实物依据。

马山,这座被誉为“掖境诸山之祖”的山脉,得名于中峰天然形成的“马鞍”。《掖县志》中“岩峦奇特”四字,道尽了它的地理特质:海拔虽非顶尖,却以蜿蜒起伏的山势、嶙峋交错的巨石,成为莱州的地理地标。南麓的白云庵,便在这山环水抱中占据了最佳位置,东庵嵌于中峰岩腰,洞口如斗,内有细流弥漫而下,旁悬飞瀑“响振山谷”,水流南去汇成长河;西庵踞于缓坡之上,气象宏开,俨然一方洞天福地,古老的石像静默伫立,沧桑浸染间犹见往昔香火鼎盛。

地方志书对白云庵的偏爱显而易见。《掖县志》将其与竹林寺并列为莱州山水之最;《勺亭实小录》更是直言其“邃密不亚大泽”,堪称莱州名胜的翘楚。清康熙年间的《莱州府志》精确记载了它的方位“府城东五十五里”,清代地理学家侯登岸《游马鞍山记》明确记载,白云庵分东、西两庵。“东庵先为相国张公别墅,今再易主矣。西庵有老子祠,道人住持。”

详细的史籍著录为后世考证埋下重要伏笔。莱州市文化和旅游局文物科负责人孙衍介绍,白云庵西庵石窟位于半山腰处,周围山石嶙峋。石窟地基遗址尚存,后方有条形山石垒的台阶。遗址原有庙堂三间,20世纪40年代被焚毁。庙堂北侧巨石上,凿有两个石窟。东侧石窟较大,洞口上面阴刻“三清洞”三个大字。洞内供奉汉白玉造像两尊,正中央一尊为“老子像”。

据周边村民回忆,三清洞内原本有三尊造像,分别是玉清元始天尊、上清灵宝天尊与太清道德天尊,均在特殊年代遭毁,现在洞内所留两尊造像,头部与半胸不存,躯体斜裂,东侧一尊残像则流失山下。洞窟的细节设计令人惊叹:洞外构思巧妙的排水系统有效降低了水流对洞窟的冲击;洞内造像线条古朴圆润,汉白玉材质和雕工工艺,都与莱州另一处道教圣地——寒同山神仙洞的造像如出一辙。这种工艺上的相似性,恰好印证了明万历《莱州府志》的记载:“披云真人,十二从刘长生脱俗,天性敏慧,道行淑真。开马鞍山一洞、神山七洞,还终南山,羽化而去。”。作为全真七子刘处玄和丘处机的弟子,宋德方(披云真人)在马山的开凿,无疑将这里纳入了全真教的修行版图。

三清洞西侧十米处,“白云庵”三字在竖向方形凹槽中静静伫立;更西处,长椭圆形巨石上的“白云洞天”四字虽已模糊,却仍能想见当年笔力的遒劲。西侧石窟虽仅1米见方,无名无像,却与志书中“西庵二洞”的记载完美呼应。沿山脊向上还有一处秘密洞穴,口小底大,内有洞天,山洞匾额已不可识,当地人称之为“灰人洞”,抗日战争时期曾作为北海银行掩藏印钞设备的绝密点,层层洞窟构成了西庵的完整修行体系。

而东庵的“水帘洞”则是另一番景象。悬瀑之上的洞口近方形,内部鲜见人工雕凿痕迹,基本保持原始状态。这里与西庵一样,也留下了抗日战争的印记——北海银行曾在此掩藏物资,伤员也曾在洞窟中隐蔽,让这座道教圣地多了层红色记忆。

“白云庵石窟的价值,远不止于几尊造像、几处洞窟,那些残缺的造像、风化的题刻、残存的遗址,不仅是宗教艺术的载体,也凝结着当地的岁月记忆,成为莱州人文脉络的重要节点。”孙衍说。

在第四次全国文物普查中,莱州市马山南麓白云庵石窟造像的发现,为全真教文化研究增添了浓墨重彩的一笔。这座在《掖乘》《莱州府志》中多有记载的山间遗存,与大基山道士谷、寒同山神仙洞等共同构成当地独特的道教文化景观,实证了莱州作为全真教重要道场的历史地位,为研究全真教的发展提供了重要的实物依据。

马山,这座被誉为“掖境诸山之祖”的山脉,得名于中峰天然形成的“马鞍”。《掖县志》中“岩峦奇特”四字,道尽了它的地理特质:海拔虽非顶尖,却以蜿蜒起伏的山势、嶙峋交错的巨石,成为莱州的地理地标。南麓的白云庵,便在这山环水抱中占据了最佳位置,东庵嵌于中峰岩腰,洞口如斗,内有细流弥漫而下,旁悬飞瀑“响振山谷”,水流南去汇成长河;西庵踞于缓坡之上,气象宏开,俨然一方洞天福地,古老的石像静默伫立,沧桑浸染间犹见往昔香火鼎盛。

地方志书对白云庵的偏爱显而易见。《掖县志》将其与竹林寺并列为莱州山水之最;《勺亭实小录》更是直言其“邃密不亚大泽”,堪称莱州名胜的翘楚。清康熙年间的《莱州府志》精确记载了它的方位“府城东五十五里”,清代地理学家侯登岸《游马鞍山记》明确记载,白云庵分东、西两庵。“东庵先为相国张公别墅,今再易主矣。西庵有老子祠,道人住持。”

详细的史籍著录为后世考证埋下重要伏笔。莱州市文化和旅游局文物科负责人孙衍介绍,白云庵西庵石窟位于半山腰处,周围山石嶙峋。石窟地基遗址尚存,后方有条形山石垒的台阶。遗址原有庙堂三间,20世纪40年代被焚毁。庙堂北侧巨石上,凿有两个石窟。东侧石窟较大,洞口上面阴刻“三清洞”三个大字。洞内供奉汉白玉造像两尊,正中央一尊为“老子像”。

据周边村民回忆,三清洞内原本有三尊造像,分别是玉清元始天尊、上清灵宝天尊与太清道德天尊,均在特殊年代遭毁,现在洞内所留两尊造像,头部与半胸不存,躯体斜裂,东侧一尊残像则流失山下。洞窟的细节设计令人惊叹:洞外构思巧妙的排水系统有效降低了水流对洞窟的冲击;洞内造像线条古朴圆润,汉白玉材质和雕工工艺,都与莱州另一处道教圣地——寒同山神仙洞的造像如出一辙。这种工艺上的相似性,恰好印证了明万历《莱州府志》的记载:“披云真人,十二从刘长生脱俗,天性敏慧,道行淑真。开马鞍山一洞、神山七洞,还终南山,羽化而去。”。作为全真七子刘处玄和丘处机的弟子,宋德方(披云真人)在马山的开凿,无疑将这里纳入了全真教的修行版图。

三清洞西侧十米处,“白云庵”三字在竖向方形凹槽中静静伫立;更西处,长椭圆形巨石上的“白云洞天”四字虽已模糊,却仍能想见当年笔力的遒劲。西侧石窟虽仅1米见方,无名无像,却与志书中“西庵二洞”的记载完美呼应。沿山脊向上还有一处秘密洞穴,口小底大,内有洞天,山洞匾额已不可识,当地人称之为“灰人洞”,抗日战争时期曾作为北海银行掩藏印钞设备的绝密点,层层洞窟构成了西庵的完整修行体系。

而东庵的“水帘洞”则是另一番景象。悬瀑之上的洞口近方形,内部鲜见人工雕凿痕迹,基本保持原始状态。这里与西庵一样,也留下了抗日战争的印记——北海银行曾在此掩藏物资,伤员也曾在洞窟中隐蔽,让这座道教圣地多了层红色记忆。

“白云庵石窟的价值,远不止于几尊造像、几处洞窟,那些残缺的造像、风化的题刻、残存的遗址,不仅是宗教艺术的载体,也凝结着当地的岁月记忆,成为莱州人文脉络的重要节点。”孙衍说。