一场山东抗战史上最悲壮的突围战,为山东保存了宝贵的革命骨干力量

八百勇士血染大青山

2025-08-11

作者:

来源:

大众日报

【 查看PDF版】

【 查看PDF版】

|

|

|

□ 本报记者 蔡可心

7月31日,在临沂费县大青山胜利突围纪念广场,一支又一支学生队伍有序穿过广场,步入纪念馆。盛夏多雨,薄雾笼罩的大青山更显宁静肃穆,与84年前的血色寒冬形成强烈对比。

1941年,著名的大青山突围战就发生在这片土地上。在这场英勇悲壮的战斗中,我军以牺牲300余人、伤500余人的惨痛代价,最终换取了6000余人的安全突围,粉碎了日军的重兵“清剿”。如今的大青山,还有一片烈士墓区,在突围战中牺牲的烈士就长眠在这方热土。

学员扛枪

涉过“突围战生死河”

大青山胜利突围纪念馆内,影像、雕塑、历史老物件以及多媒体沙盘,都以不同的方式生动地再现了这段历史。讲解员韩成欣介绍,大青山突围战是以中国人民抗日军事政治大学(简称“抗大”)第一分校学员为主体进行的一场战斗。抗大共设有14所分校,其中一分校就设立在沂蒙地区。

1941年,日、伪军集结五万余人,兵分十一路,对沂蒙抗日根据地展开了持续两个月的“铁壁合围”大“扫荡”。根据地军民团结奋战,粉碎了敌人的合围。11月29日,抗大一分校奉命返回大青山地区恢复教学。同时,八路军115师准备于绿门山一带打击敌军。为保证机关安全,令非战斗人员向大青山地区转移。

30日凌晨,日、伪军五千余人对大青山地区发起“清剿”。此时,抗大一分校及中共中央山东分局、山东省战时工作推行委员会、115师、省级各群众团体等机关的六千余人,在转移途中遭遇突袭,陷入包围圈。被围人员多为非武装人员,武器装备匮乏且落后。危急关头,抗大一分校校长周纯全果断指挥五大队和警卫连抢占有利地形,顽强阻击敌人。在掩护下,被围军民迅速向西突围,进入大山深处。

大青山下,黄草关河蜿蜒而过,这条河流也被誉为“突围战的生死河”。数千人的队伍奋力越过黄草关河,向塔山方向突围,最终得以脱险。周纯全始终坚守在阵地上指挥,直到大部分人员都突围后,他才凭借侦察班副班长刘钢捡来的八颗手榴弹,带领最后十几名战士突出重围。

此役中,仅抗大一分校就牺牲了200余名年轻学员。中共中央山东分局书记朱瑞评价此次战斗时指出:“一场壮烈的拼杀换取了几千人转危为安的空前胜利,这是山东抗战史上抗大人立下的有独特意义的战功。”

时任抗大一分校训练部副部长的阎捷三,在突围中奉命率警卫连夺取并坚守突破口,保障了大批人员安全撤离。回忆起那场战斗,他表示:“虽蒙受了很大损失,但最终粉碎了侵略者的重兵包围,我绝大部分人员安全突围,保存了山东大批宝贵的革命骨干力量。因此,这是一次胜利的突围,是抗日战争中,沂蒙广大军民用生命和热血写下的又一壮丽诗篇。”

死战不退

用生命堵住敌人枪口

抗大一分校五大队一中队一区队区队长李国栋将这场突围战比喻成“一场最严格的考试”。战斗伊始,李国栋率领的队伍于蛤蟆石沟率先发现敌情,打响了突围战的第一枪。在一中队的掩护下,校部人员得以迅速转移至大青山西侧的南涝坑。李国栋后来在文章中写道:“在这些优秀的黄河子孙面前,没有克服不了的困难。我们来之不易的革命成果,是无数革命先烈用鲜血换来的。”

掩护突围的战斗中,五大队二中队打得异常艰苦。队长邱则民、指导员程克带领40余名学员坚守高地,浴血奋战。机枪手牺牲后,邱则民抱起轻机枪向敌人扫射。弹尽之际,他毅然砸毁机枪,纵身跳崖殉国,年仅26岁。程克和最后的17名学员与敌人激战整日,粒米未进,滴水未沾。子弹打光后,他们以枪托、石块与敌人展开肉搏。牺牲前,程克一跃而起,狠狠咬下了最前面的一名日军士兵的耳朵。他的壮举激励了其他学员,众人皆以血肉之躯与敌搏斗,终因寡不敌众,18位勇士壮烈牺牲。

后来打扫战场时,一位老大娘指着程克的遗体说:“那个长头发的同志最有种!”

抗大一分校校部司号长齐德在突围战中英勇战斗,手指、手掌、胳膊、头部、腹部相继负伤,肠子都流了出来。然而他强忍剧痛,坚持吹响冲锋号角。战斗结束后,齐德在转运途中牺牲,那一年,他只有19岁。“他们那么年轻,大多是学生,却将生的希望留给他人,用自己的生命去堵住敌人的枪口。难以想象他们承受了怎样的痛苦。”大青山胜利突围纪念馆培训室主任李梅感慨。

有许多英雄,连名字都没有留下。

突围战中,抗大一分校女生队向山下撤离时,隐蔽在李行沟村边的三间小屋内。日军发现这二十多名女战士后,架起机枪扫射。女生队员凭借仅有的十几枚手榴弹奋起抵抗,最终全部壮烈牺牲。屋门外数米内血水横流,屋内积血深及鞋面。清理烈士遗体时,蒙费大队大队长董振堂不得不垫上厚厚的一层沙土方能进屋。然而室内墙壁、角落遍布鲜血与碎肉,已无完整遗骸可寻。“这属于遭遇战,加之当时条件所限,许多信息已难以完整统计,相关史料也已散佚。”讲解员遗憾地说。

由于敌我力量悬殊,数百名英勇的烈士在这场战斗中牺牲,其中包括山东省战工会副主任兼秘书长陈明、德国共产党员及太平洋学会记者汉斯·希伯、115师敌工部部长王立人等。鲜血浸染了大青山。据统计,此役中300余人英勇就义,500余人负伤。

生死与共

沂蒙精神融入血脉

细雨如织,浸润着苍翠的大青山。大青山胜利突围纪念馆内,参观者络绎不绝。专程从临沂市兰山区方城镇赶来的韩女士,在馆内驻足良久,“来之前查阅过资料,对这段历史已有初步了解。但真正站在这里,凝视着这些实物,聆听着这些故事,我才真切感受到,信仰所迸发出的力量,竟如此坚不可摧。”

硝烟虽已散去,但军民鱼水情深的壮歌永存。战斗中,200余名伤病员被就地安置,在日、伪军反复“清剿”下安全生存。当地群众冒着生命危险,收留照顾伤员,为他们送粮送饭。

大青山东麓的小布袋峪村,便是这无数感人故事的缩影。当时的小布袋峪村党支部书记刘苦妮,是一位坚毅的沂蒙母亲,她将数名受伤战士藏在家中悉心照料。面对日军的严刑逼供,她的老伴儿马大爷宁死不屈,拒绝透露伤员下落,被日军绑在树上烧死。他们的儿子铁柱,为引开搜捕的日、伪军,主动暴露自己,最终血洒青山。

李行沟村村民戚兰陈的机智与勇敢同样令人动容。突围战中,她将儿媳、孙子藏在地窖里,随后敞开自家院门,让4名抗大学员躲进院内,换上破旧衣服,成功躲过了日寇的追击和搜查。新中国成立后,被救护的抗大学员多次重返大青山,看望给予他们第二次生命的戚大娘一家人。

大青山胜利突围纪念馆最后一个展区的主题是“薪火相传,继往开来”。韩成欣说,正是这种“水乳交融、生死与共”的军民鱼水深情,赋予了沂蒙军民无坚不摧的伟大力量。在熬过抗战最艰苦卓绝的岁月后,他们向日、伪、顽发起猛烈反攻,恢复并开辟了新的根据地,为抗战胜利奠定了坚实的基础。

这份用鲜血和生命铸就的精神力量穿越时空,依然在新一代沂蒙儿女心中澎湃奔涌。费县县委宣传部新闻科的年轻工作人员潘奕帆,是一位土生土长的沂蒙人。他坦言:“小时候听大青山突围的故事,只觉得是遥远的历史。但随着年龄增长,我越来越深刻地认识到,沂蒙精神就是融入我们血脉、刻进我们骨子里的力量之源。”

在多年讲解工作中,李梅的感悟也在不断加深:“我们此刻站立的大青山,正是当年先烈们浴血奋战的地方。虽然时空相隔,但我们脚踏的是同一片浸染着热血的土地。我们有义务让更多人听到他们的故事,让英雄不被遗忘。”

“大青山突围是沂蒙军民在波澜壮阔的抗日舞台上,用鲜血和生命绘就的最为英勇壮烈、扣人心弦的一幕。”费县县委党史研究室原主任张乃军说,“特别是战斗中我广大军民表现出的舍生忘死、气壮山河的英雄气概和大无畏的革命英雄主义精神,是留给后人最宝贵的精神财富。”

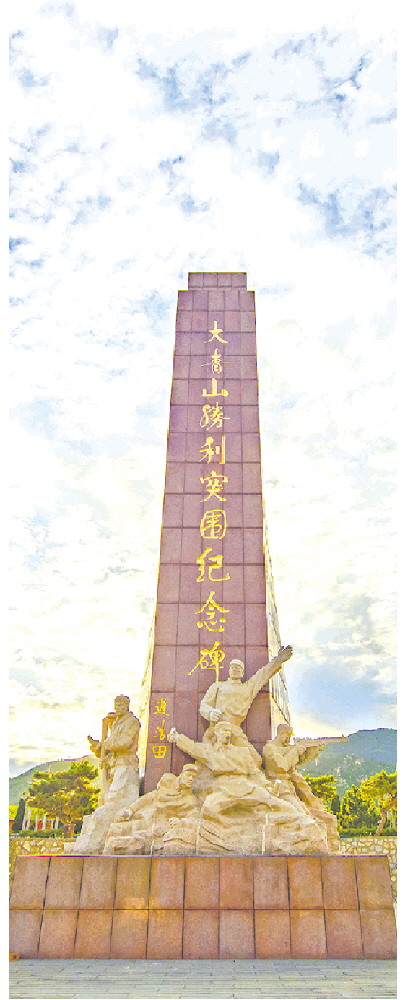

青山无言,忠魂不朽。纪念广场上,大青山胜利突围纪念碑耸立于此,与之遥遥相望的,是青山之上的望海楼。它的脚下,便是那首唱遍大江南北、承载着沂蒙深情的《沂蒙山小调》诞生地。这些红色坐标,就这样一片连着一片,映照着那些用生命和热血书写的记忆。

7月31日,在临沂费县大青山胜利突围纪念广场,一支又一支学生队伍有序穿过广场,步入纪念馆。盛夏多雨,薄雾笼罩的大青山更显宁静肃穆,与84年前的血色寒冬形成强烈对比。

1941年,著名的大青山突围战就发生在这片土地上。在这场英勇悲壮的战斗中,我军以牺牲300余人、伤500余人的惨痛代价,最终换取了6000余人的安全突围,粉碎了日军的重兵“清剿”。如今的大青山,还有一片烈士墓区,在突围战中牺牲的烈士就长眠在这方热土。

学员扛枪

涉过“突围战生死河”

大青山胜利突围纪念馆内,影像、雕塑、历史老物件以及多媒体沙盘,都以不同的方式生动地再现了这段历史。讲解员韩成欣介绍,大青山突围战是以中国人民抗日军事政治大学(简称“抗大”)第一分校学员为主体进行的一场战斗。抗大共设有14所分校,其中一分校就设立在沂蒙地区。

1941年,日、伪军集结五万余人,兵分十一路,对沂蒙抗日根据地展开了持续两个月的“铁壁合围”大“扫荡”。根据地军民团结奋战,粉碎了敌人的合围。11月29日,抗大一分校奉命返回大青山地区恢复教学。同时,八路军115师准备于绿门山一带打击敌军。为保证机关安全,令非战斗人员向大青山地区转移。

30日凌晨,日、伪军五千余人对大青山地区发起“清剿”。此时,抗大一分校及中共中央山东分局、山东省战时工作推行委员会、115师、省级各群众团体等机关的六千余人,在转移途中遭遇突袭,陷入包围圈。被围人员多为非武装人员,武器装备匮乏且落后。危急关头,抗大一分校校长周纯全果断指挥五大队和警卫连抢占有利地形,顽强阻击敌人。在掩护下,被围军民迅速向西突围,进入大山深处。

大青山下,黄草关河蜿蜒而过,这条河流也被誉为“突围战的生死河”。数千人的队伍奋力越过黄草关河,向塔山方向突围,最终得以脱险。周纯全始终坚守在阵地上指挥,直到大部分人员都突围后,他才凭借侦察班副班长刘钢捡来的八颗手榴弹,带领最后十几名战士突出重围。

此役中,仅抗大一分校就牺牲了200余名年轻学员。中共中央山东分局书记朱瑞评价此次战斗时指出:“一场壮烈的拼杀换取了几千人转危为安的空前胜利,这是山东抗战史上抗大人立下的有独特意义的战功。”

时任抗大一分校训练部副部长的阎捷三,在突围中奉命率警卫连夺取并坚守突破口,保障了大批人员安全撤离。回忆起那场战斗,他表示:“虽蒙受了很大损失,但最终粉碎了侵略者的重兵包围,我绝大部分人员安全突围,保存了山东大批宝贵的革命骨干力量。因此,这是一次胜利的突围,是抗日战争中,沂蒙广大军民用生命和热血写下的又一壮丽诗篇。”

死战不退

用生命堵住敌人枪口

抗大一分校五大队一中队一区队区队长李国栋将这场突围战比喻成“一场最严格的考试”。战斗伊始,李国栋率领的队伍于蛤蟆石沟率先发现敌情,打响了突围战的第一枪。在一中队的掩护下,校部人员得以迅速转移至大青山西侧的南涝坑。李国栋后来在文章中写道:“在这些优秀的黄河子孙面前,没有克服不了的困难。我们来之不易的革命成果,是无数革命先烈用鲜血换来的。”

掩护突围的战斗中,五大队二中队打得异常艰苦。队长邱则民、指导员程克带领40余名学员坚守高地,浴血奋战。机枪手牺牲后,邱则民抱起轻机枪向敌人扫射。弹尽之际,他毅然砸毁机枪,纵身跳崖殉国,年仅26岁。程克和最后的17名学员与敌人激战整日,粒米未进,滴水未沾。子弹打光后,他们以枪托、石块与敌人展开肉搏。牺牲前,程克一跃而起,狠狠咬下了最前面的一名日军士兵的耳朵。他的壮举激励了其他学员,众人皆以血肉之躯与敌搏斗,终因寡不敌众,18位勇士壮烈牺牲。

后来打扫战场时,一位老大娘指着程克的遗体说:“那个长头发的同志最有种!”

抗大一分校校部司号长齐德在突围战中英勇战斗,手指、手掌、胳膊、头部、腹部相继负伤,肠子都流了出来。然而他强忍剧痛,坚持吹响冲锋号角。战斗结束后,齐德在转运途中牺牲,那一年,他只有19岁。“他们那么年轻,大多是学生,却将生的希望留给他人,用自己的生命去堵住敌人的枪口。难以想象他们承受了怎样的痛苦。”大青山胜利突围纪念馆培训室主任李梅感慨。

有许多英雄,连名字都没有留下。

突围战中,抗大一分校女生队向山下撤离时,隐蔽在李行沟村边的三间小屋内。日军发现这二十多名女战士后,架起机枪扫射。女生队员凭借仅有的十几枚手榴弹奋起抵抗,最终全部壮烈牺牲。屋门外数米内血水横流,屋内积血深及鞋面。清理烈士遗体时,蒙费大队大队长董振堂不得不垫上厚厚的一层沙土方能进屋。然而室内墙壁、角落遍布鲜血与碎肉,已无完整遗骸可寻。“这属于遭遇战,加之当时条件所限,许多信息已难以完整统计,相关史料也已散佚。”讲解员遗憾地说。

由于敌我力量悬殊,数百名英勇的烈士在这场战斗中牺牲,其中包括山东省战工会副主任兼秘书长陈明、德国共产党员及太平洋学会记者汉斯·希伯、115师敌工部部长王立人等。鲜血浸染了大青山。据统计,此役中300余人英勇就义,500余人负伤。

生死与共

沂蒙精神融入血脉

细雨如织,浸润着苍翠的大青山。大青山胜利突围纪念馆内,参观者络绎不绝。专程从临沂市兰山区方城镇赶来的韩女士,在馆内驻足良久,“来之前查阅过资料,对这段历史已有初步了解。但真正站在这里,凝视着这些实物,聆听着这些故事,我才真切感受到,信仰所迸发出的力量,竟如此坚不可摧。”

硝烟虽已散去,但军民鱼水情深的壮歌永存。战斗中,200余名伤病员被就地安置,在日、伪军反复“清剿”下安全生存。当地群众冒着生命危险,收留照顾伤员,为他们送粮送饭。

大青山东麓的小布袋峪村,便是这无数感人故事的缩影。当时的小布袋峪村党支部书记刘苦妮,是一位坚毅的沂蒙母亲,她将数名受伤战士藏在家中悉心照料。面对日军的严刑逼供,她的老伴儿马大爷宁死不屈,拒绝透露伤员下落,被日军绑在树上烧死。他们的儿子铁柱,为引开搜捕的日、伪军,主动暴露自己,最终血洒青山。

李行沟村村民戚兰陈的机智与勇敢同样令人动容。突围战中,她将儿媳、孙子藏在地窖里,随后敞开自家院门,让4名抗大学员躲进院内,换上破旧衣服,成功躲过了日寇的追击和搜查。新中国成立后,被救护的抗大学员多次重返大青山,看望给予他们第二次生命的戚大娘一家人。

大青山胜利突围纪念馆最后一个展区的主题是“薪火相传,继往开来”。韩成欣说,正是这种“水乳交融、生死与共”的军民鱼水深情,赋予了沂蒙军民无坚不摧的伟大力量。在熬过抗战最艰苦卓绝的岁月后,他们向日、伪、顽发起猛烈反攻,恢复并开辟了新的根据地,为抗战胜利奠定了坚实的基础。

这份用鲜血和生命铸就的精神力量穿越时空,依然在新一代沂蒙儿女心中澎湃奔涌。费县县委宣传部新闻科的年轻工作人员潘奕帆,是一位土生土长的沂蒙人。他坦言:“小时候听大青山突围的故事,只觉得是遥远的历史。但随着年龄增长,我越来越深刻地认识到,沂蒙精神就是融入我们血脉、刻进我们骨子里的力量之源。”

在多年讲解工作中,李梅的感悟也在不断加深:“我们此刻站立的大青山,正是当年先烈们浴血奋战的地方。虽然时空相隔,但我们脚踏的是同一片浸染着热血的土地。我们有义务让更多人听到他们的故事,让英雄不被遗忘。”

“大青山突围是沂蒙军民在波澜壮阔的抗日舞台上,用鲜血和生命绘就的最为英勇壮烈、扣人心弦的一幕。”费县县委党史研究室原主任张乃军说,“特别是战斗中我广大军民表现出的舍生忘死、气壮山河的英雄气概和大无畏的革命英雄主义精神,是留给后人最宝贵的精神财富。”

青山无言,忠魂不朽。纪念广场上,大青山胜利突围纪念碑耸立于此,与之遥遥相望的,是青山之上的望海楼。它的脚下,便是那首唱遍大江南北、承载着沂蒙深情的《沂蒙山小调》诞生地。这些红色坐标,就这样一片连着一片,映照着那些用生命和热血书写的记忆。