绿电海上来

2025-08-10

作者:

来源:

大众日报

【 查看PDF版】

【 查看PDF版】

|

|

|

|

|

烈日下,工作人员加班加点赶制光伏板,组装好的光伏板将通过船舶运到海上。

|

|

|

中交三航局国华HG14海上光伏施工二标段项目综合管理部管理员唐正长时间在海上工作,脸被晒得又红又黑。

|

|

|

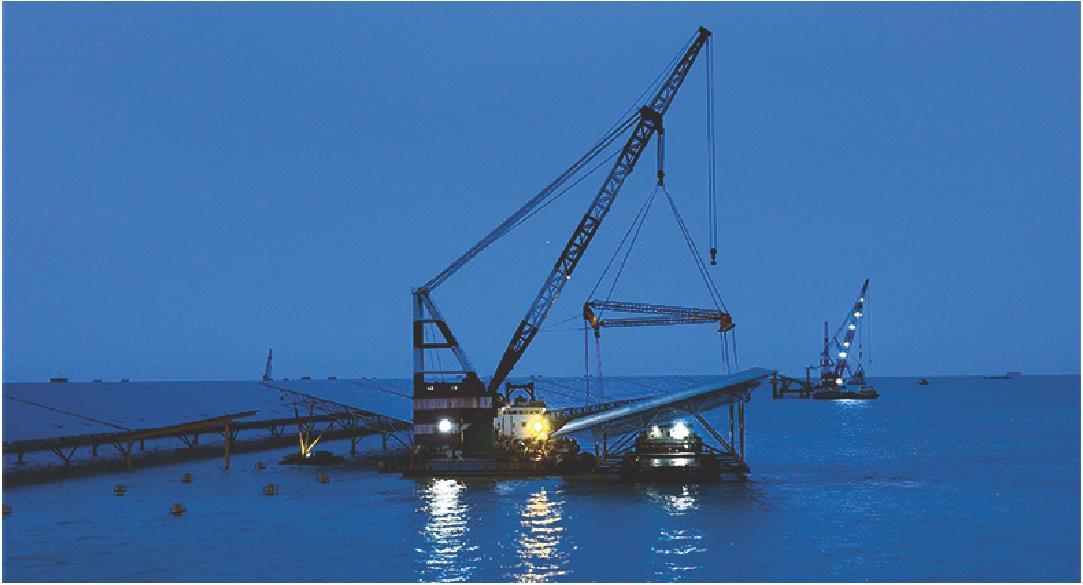

振动锤将一根根管桩笔直地沉入海水中。

|

|

|

工作人员在安装海上光伏平台。

|

|

|

沉桩时,工作人员目不转睛地看着水平仪,确保精确到厘米级。

|

|

|

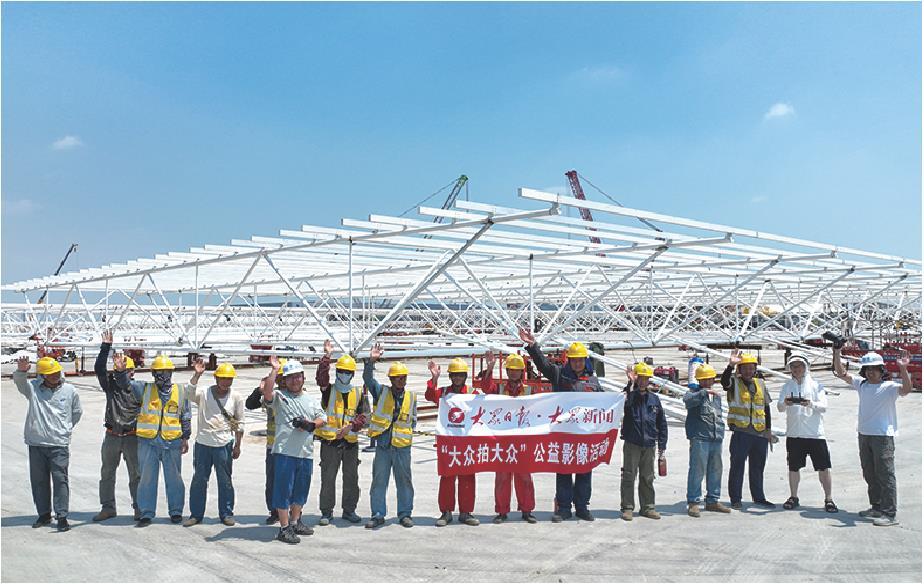

在中交三航局国华HG14海上光伏施工二标段项目部施工现场,本报记者和作业人员合影。

|

|

|

海上施工作业采用倒班制,24小时不停工。

|

|

|

一排排光伏板在海洋上延伸,将无尽阳光转化为清洁电力。

|

|

|

观看视频

请扫二维码

|

□ 本报记者 陆金星 任小杰 王培珂 报道

7月初,渤海之上,距离东营市垦利农高区海岸8公里处,一片壮阔的“蓝色能源田”在阳光下铺展,光伏板阵列折射出粼粼波光。全球首个并网、规模最大的开放式海上光伏项目——国家能源集团国华投资山东垦利100万千瓦海上光伏项目,正将无尽阳光转化为清洁电力与生态财富,书写着绿色发展的“新答卷”。

7月3日至4日,大众日报“大众拍大众”公益影像活动深入海上光伏作业一线,记者先后来到中交三航局国华HG14海上光伏施工二标段项目部和海上作业工区,用镜头定格一线建设者的身影,记录下中国新能源创新发展的足迹。

3日清晨8时许,47岁的船长孙军熟练地驾驶着“宝恒89”船从广利港驶出。“船上就我们四个人,主要任务是在码头和海上作业工区之间摆渡工作人员,为其他作业船送水和生活物资,做好后勤保障工作。船上的生活虽然枯燥乏味,但是能看着这么有意义的工程在我们面前一步步地呈现出来,还是很自豪的。”孙军说。

在海上作业工区,中交三航局国华HG14海上光伏施工二标段项目部测量员伏锐用激光笔校准,用对讲机喊话负责打桩的吊机手:“再往下打3厘米,好!停!”他们在打桩时只有精确到厘米级,后期的光伏平台运来后,才更容易安装,不会倾斜。

该项目全球首创大型海上钢桁架平台式固定桩基施工技术将2934朵“钢铁向日葵”牢牢锚定在1.83万亩海域上,每朵“花”长60米、宽35米,有5个篮球场那么大,能抵御6米高的海浪冲击。

创新的基因深植项目每一环,该项目在国内光伏领域首次应用了66千伏海缆+陆缆大容量、长距离输电线路,采用分块发电、集中并网方案建设。项目还创新性地采用海域立体分层开发策略,让光伏板下的水域成为贝类养殖的“沃土”,实现“板上发电、水下养殖”的生态共赢。

眼下,升压站和储能站已经建成,工作人员正紧锣密鼓安装海上光伏平台。项目全部建成后,一年能发电17.8亿度,省煤50.38万吨,减碳134.47万吨。

从渤海之滨的创新实践,到绿色能源替代的全球浪潮,这片“蓝色能源田”不仅是一个工程的坐标,更是中国践行“双碳”承诺的生动注脚。当阳光与海浪共舞,当科技与生态相融,我们看到的不仅是清洁电力的奔涌,更是一个国家面向未来的坚定抉择——在守护绿水青山的路上,每一束阳光都在照亮可持续发展的征程,每一次创新都在书写人与自然和谐共生的新篇章。

7月初,渤海之上,距离东营市垦利农高区海岸8公里处,一片壮阔的“蓝色能源田”在阳光下铺展,光伏板阵列折射出粼粼波光。全球首个并网、规模最大的开放式海上光伏项目——国家能源集团国华投资山东垦利100万千瓦海上光伏项目,正将无尽阳光转化为清洁电力与生态财富,书写着绿色发展的“新答卷”。

7月3日至4日,大众日报“大众拍大众”公益影像活动深入海上光伏作业一线,记者先后来到中交三航局国华HG14海上光伏施工二标段项目部和海上作业工区,用镜头定格一线建设者的身影,记录下中国新能源创新发展的足迹。

3日清晨8时许,47岁的船长孙军熟练地驾驶着“宝恒89”船从广利港驶出。“船上就我们四个人,主要任务是在码头和海上作业工区之间摆渡工作人员,为其他作业船送水和生活物资,做好后勤保障工作。船上的生活虽然枯燥乏味,但是能看着这么有意义的工程在我们面前一步步地呈现出来,还是很自豪的。”孙军说。

在海上作业工区,中交三航局国华HG14海上光伏施工二标段项目部测量员伏锐用激光笔校准,用对讲机喊话负责打桩的吊机手:“再往下打3厘米,好!停!”他们在打桩时只有精确到厘米级,后期的光伏平台运来后,才更容易安装,不会倾斜。

该项目全球首创大型海上钢桁架平台式固定桩基施工技术将2934朵“钢铁向日葵”牢牢锚定在1.83万亩海域上,每朵“花”长60米、宽35米,有5个篮球场那么大,能抵御6米高的海浪冲击。

创新的基因深植项目每一环,该项目在国内光伏领域首次应用了66千伏海缆+陆缆大容量、长距离输电线路,采用分块发电、集中并网方案建设。项目还创新性地采用海域立体分层开发策略,让光伏板下的水域成为贝类养殖的“沃土”,实现“板上发电、水下养殖”的生态共赢。

眼下,升压站和储能站已经建成,工作人员正紧锣密鼓安装海上光伏平台。项目全部建成后,一年能发电17.8亿度,省煤50.38万吨,减碳134.47万吨。

从渤海之滨的创新实践,到绿色能源替代的全球浪潮,这片“蓝色能源田”不仅是一个工程的坐标,更是中国践行“双碳”承诺的生动注脚。当阳光与海浪共舞,当科技与生态相融,我们看到的不仅是清洁电力的奔涌,更是一个国家面向未来的坚定抉择——在守护绿水青山的路上,每一束阳光都在照亮可持续发展的征程,每一次创新都在书写人与自然和谐共生的新篇章。