郑道昭与玲珑山石刻的文化回响

白驹空谷千秋意

2025-06-29

作者:

来源:

大众日报

【 查看PDF版】

【 查看PDF版】

|

|

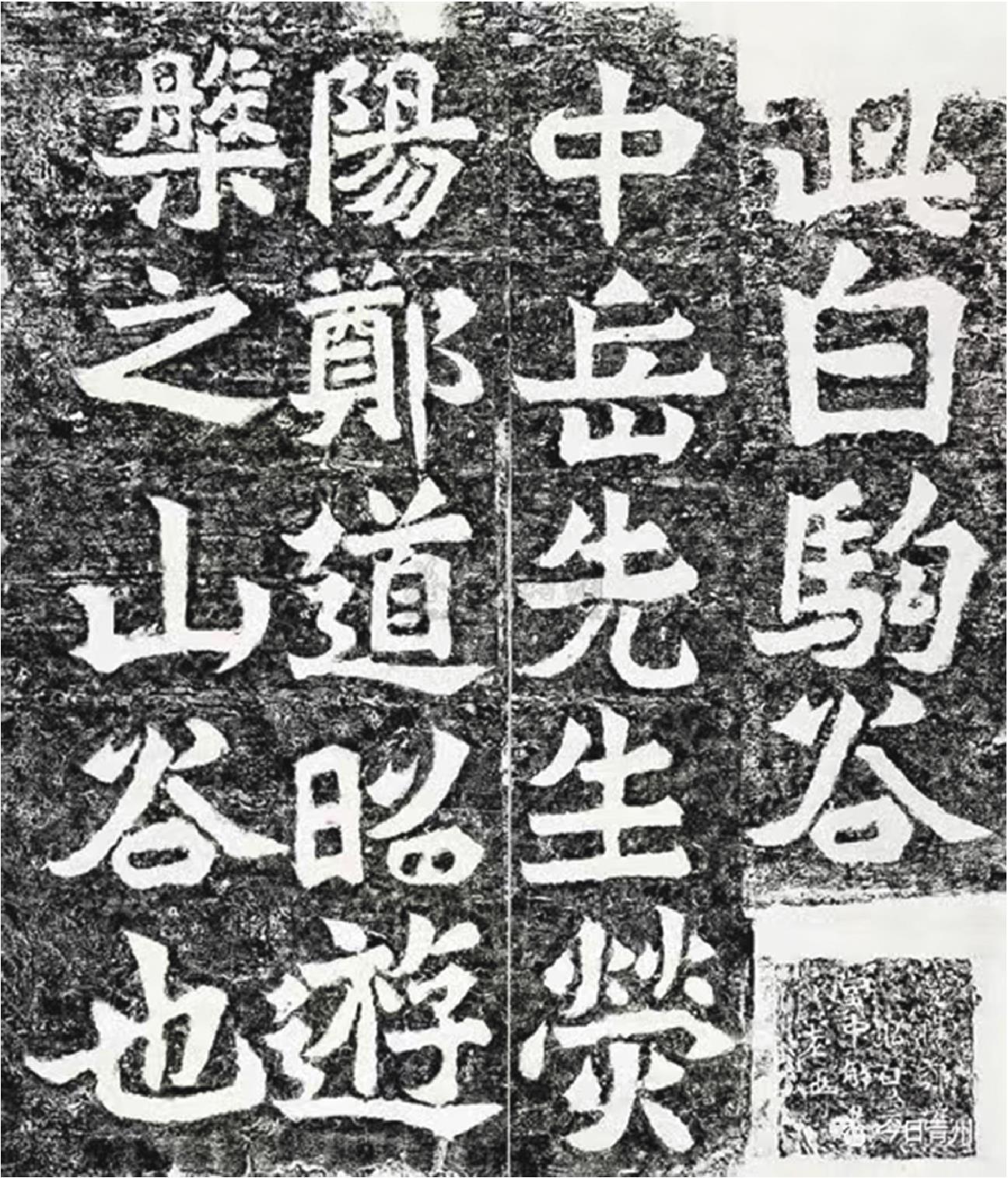

白驹谷摩崖石刻拓片

|

□ 本报记者 卢昱

本报通讯员 潘伟

最近热播的电视剧《雁回时》中,有一处“浥南会馆”,馆前牌坊上赫然题有“白駒空穀”四字。该牌坊在剧中多次出现,其中的“穀”是不折不扣的别字。

在古汉语中,“穀”“谷”最初是两个完全不同的字,代表不同的含义:“谷”是会意字,本义为山间的水流,亦指两山或两块高地之间深凹的低地,多有出口与山外相通;“穀”是形声字,本为粮食作物总称,引申有官俸、供养等义。如今的用字规范中,“穀”简化为“谷”,“穀”的义项也多归到“谷”字下。然而,在用繁体字时,表示山谷义的“谷”不能写作“穀”。

“白驹空谷”,可追溯到《诗经·小雅·白驹》中“皎皎白驹,在彼空谷”一语。在青州,有一处在书法史上有里程碑意义的白驹谷,值得游人盘桓。

两句话表达一个意思

在青州市西南12.5公里,有一座海拔567米的玲珑山。在秦汉时期,其称逄山,因殷商时重臣逄伯陵在此活动而得名;北魏时又称石膏山,因山石色泽润滑如膏,故名。玲珑山东西向,西面是鸡冠山,两山之阴各有山谷,中间有一道脊岭相隔,脊岭消失的地方,两谷合二为一,即白驹谷。

白驹谷地形开阔,藏风纳气,东、西、南三面皆峭壁,向北逐渐收缩为谷口。在白驹谷、山南崖壁、山顶分布着一组北魏郑道昭刻石,已知者有《白驹谷题刻》《百峰山诗碑》《解易老题刻》《玄寺题刻》《哀子诗题刻》《解衣冠题刻》。其中《百峰山诗碑》仅存上半截,现存故宫博物院。《哀子诗题刻》仅见于记载,《解衣冠题刻》已不存。这些刻石与莱州云峰山、大基山、平度天柱山刻石,一起组成了著名的北魏刻石三大宝库之一的“云峰刻石”。

山谷的西侧崖壁有一块完整的巨石,《白驹谷题刻》分布其上。该刻石坐西朝东,分为两组:北侧是“中岳先生荧阳郑道昭游槃之山谷也”(荧阳今作“荥阳”,下同)三行,每行五字,最大字径40厘米。整个题字高约173厘米,宽约113厘米。向南隔着一米有余,又一行“此白驹谷”,字径稍大。同一“谷”字,字径大出2厘米。整体高约122厘米,宽约39厘米。

“从题刻的句式看,这显然是两句话,但表达的是一个整体意思。”潍坊历史文化研究者张书功介绍,“此白驹谷”是前一句的补充,或是强调。从题刻布局看:巨石为长方形,中间下方有一突出的岩石,将石面分为两部分。以突出岩石为界,两侧布局,既可以使巨石画面形成一个整体,又四周留出一定空白,使画面更加协调、空灵。从书法风格看:两组刻石运笔以方笔为主,雄强刚健,风格完全一致。有人分别称之为《游槃题刻》和《白驹谷题刻》,张书功认为没有必要,统称为《白驹谷题刻》便可。

在玲珑山南的“通天洞”西壁上,有《解易老题刻》,全文是“荧阳郑道昭白云堂中解易老也”,四行,十三字,字径4厘米。整体高约27厘米,宽约24厘米。布局参差错落,书法“端雅可爱”。

从题刻内容看,1500年前,郑道昭曾在这里解读《易经》和《老子》。“白云堂”在郑道昭的题刻中数次出现,应是郑道昭思想的体现。考“白云”一词,与道教关系密切,如“白云乡”,出自《庄子·天地》:“乘彼白云,至于帝乡”。

从通天洞下来,沿羊肠小道东行约四五十米,还有一处题刻——《玄寺题刻》。考古学家、书法家、篆刻家、书法理论家赖非先生辨识为:“此郑公主也,六仙玄寺青州□,荧阳郑道昭为政也以道德。”

张书功通过现场观摩并辨识拓本,认为应是“此郑公主也。六仙玄寺,青州牧、荧阳郑道昭,为政也以道德。”四行,行六字不等,字径6至8厘米。刻面整体高约53厘米,宽约62厘米。题刻位于山阳,裸露于山表,字口很浅,因此风化严重,模糊不清。字体风格与《解易老题刻》一致,从“郑公”这一称呼来看,不是郑道昭所书。

“玄寺,道场也。”看来这处石刻,也是道教思想的表达。“为政以道德”应如何理解?儒家有“为政以德”。子曰:“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。”意思是国君以道德教化来治理政事,就会像北极星那样,自己居于一定方位,而群星都会环绕在它的周围。张书功介绍,此处之道德,并非儒家的理论范畴,因为郑道昭曾在玲珑山解读《易经》和《老子》,本人亦深受道家思想影响,所以此处应是老子主张的“道德”,核心是无为而治,即统治者顺应自然规律,摒弃主观妄为与苛政,让百姓遵循自然本性发展,从而实现社会自洽。

这与郑道昭的为政实践相吻合,史称“其在二州(光州、青州)政务宽厚,不任威刑,为吏民所爱。”

皎皎白驹,在彼空谷

《白驹谷题刻》尺幅、字体巨大,字口深邃,雕刻精美,而且是玲珑山刻石的中心思想。为什么这么说呢?

刻石的内容很简单,“中岳先生荧阳郑道昭游槃之山谷也”。重点是下一句“此白驹谷”。这里涉及山谷的命名。张书功说,关于山谷的命名有多种说法,现在多倾向于玲珑山像一匹白马。事实确实如此,站在玲珑山东北的脊岭上看,山体像一匹低首扬尾的马,马头、马身、马尾俱全,马的造型挺拔生动,好像在山谷间悠闲地吃草。玲珑山古称石膏山,或许就是因为山体白如石膏而得名,如此两者也可互证。

以地理特征命名,这是符合山谷命名规律的。但古人的逻辑还要缜密——言必有出处。“白驹”,语出《诗经·小雅·白驹》,关于这首诗的创作动机,学界有多种说法。汉魏时期的蔡邕在《琴操》中说:“《白驹》者,失朋友之所作也。”曹植《释思赋》也有“彼朋友之离别,犹求思乎白驹”之句。显然蔡、曹二人都认为这是一首有关送别朋友的诗。今人余冠英《诗经选》上承蔡、曹,也以为是留客惜别的诗。全诗四章,每章六句。前三章写主人竭力殷勤挽留客人,后一章写客人走后主人希望客人常联系,勿相忘。

古人为何选择“白驹”这一意象呢?色彩作为一种文化符号,每个历史时期皆有流行色。先秦时,人们对个别颜色有特别偏好,视白色为高贵和吉兆,所以崇尚白色,这在马匹、车乘、旌旗、祭祀用品及服饰的用色上都有表现。白驹稀少而尊贵,由此被赋予了贤人隐士的寓意。“白驹空谷”原指白马去了空旷的山谷,比喻贤者在野而不出仕。后随着人们对经典的不断解读,这个词又有了新释义,比喻贤人出仕而谷空。

郑道昭的身份和经历,与《白驹》一诗中客人“逍遥”“贲然”“其人如玉”的形象相符;“尔公尔侯”,即本可为公为侯,却生不逢时,与隐居山林的境遇也相符。

郑道昭出身于河南荥阳郑氏,是当时中原地区四大望族之一。他的家庭与北魏皇室有着姻亲关系。郑道昭11岁进入北魏最高学府“中书学”学习。24岁毕业,拜秘书郎,踏入仕途。26岁,他娶孝文帝宠臣李冲之女为妻。他的仕途可谓一帆风顺,深得孝文帝眷宠,官至通直散骑常侍。太和二十二年(498年),孝文帝宴请南征汉沔的随从,郑道昭奉命陪宴,与孝文帝对酒和歌,传为佳话,成为其仕途的高光时刻。

宣武帝景明二年(501年),郑道昭因兄郑思和协从谋反伏诛一事,受到牵连,由炙手可热的黄门侍郎降为谘议参军,从此开始历时十年之久的坎坷道路。官任国子祭酒,曾三次上表,力主崇儒敦学,结果石沉大海。永平元年(508年)为司州中正,他成了一个有职无权、无足轻重的清流官。永平三年至延昌二年(510~513年),出任远离京都洛阳的光州刺史。延昌二年(513年),调任青州刺史,留任三年。煕平元年(516年),调回京都,再任秘书监,不久暴病卒于洛阳宅邸。

郑道昭虽为名门望族,《魏书》和《北史》对其事迹均有记载,但在“立德、立功、立言”上并无突出建树,因此很少被史家所提及,就连其书法成就也不见于记载。直到清中叶以后,以帖学为主流的书风开始向碑学转变,由于包世臣等人极力推崇他遗留在光、青二州诸山上的摩崖石刻,他才以书法名于后世,为众多书家、金石学家所提倡,著录、摩拓者纷至沓来。

对于“云峰刻石”,清代人认为全部为郑道昭所书,今人则认为并非全出自郑氏一人。特别是玲珑山上的刻石,运笔以方笔见胜,遒劲奇伟,与其他三山刻石风格悬殊,迥然不同。书者当是郑道昭调任青州后,青州任所内的幕僚。其实,从玲珑山刻石的内容判断,也可证明今人的推断是有道理的。

特别是《诗经·小雅·白驹》中从千方百计留客到依依不舍送别的故事情节,与郑道昭即将离任的事实以及僚属对郑道昭的感情也极其相合。张书功认为《白驹谷题刻》是郑道昭的青州僚属,在其离任前缠绵悱恻的情感表达:既洋溢着切切思贤之意,殷殷留别之情,希望贤者回归朝廷得以重用,又有依依不舍的眷恋,这也成了整个山中石刻的中心思想。

本报通讯员 潘伟

最近热播的电视剧《雁回时》中,有一处“浥南会馆”,馆前牌坊上赫然题有“白駒空穀”四字。该牌坊在剧中多次出现,其中的“穀”是不折不扣的别字。

在古汉语中,“穀”“谷”最初是两个完全不同的字,代表不同的含义:“谷”是会意字,本义为山间的水流,亦指两山或两块高地之间深凹的低地,多有出口与山外相通;“穀”是形声字,本为粮食作物总称,引申有官俸、供养等义。如今的用字规范中,“穀”简化为“谷”,“穀”的义项也多归到“谷”字下。然而,在用繁体字时,表示山谷义的“谷”不能写作“穀”。

“白驹空谷”,可追溯到《诗经·小雅·白驹》中“皎皎白驹,在彼空谷”一语。在青州,有一处在书法史上有里程碑意义的白驹谷,值得游人盘桓。

两句话表达一个意思

在青州市西南12.5公里,有一座海拔567米的玲珑山。在秦汉时期,其称逄山,因殷商时重臣逄伯陵在此活动而得名;北魏时又称石膏山,因山石色泽润滑如膏,故名。玲珑山东西向,西面是鸡冠山,两山之阴各有山谷,中间有一道脊岭相隔,脊岭消失的地方,两谷合二为一,即白驹谷。

白驹谷地形开阔,藏风纳气,东、西、南三面皆峭壁,向北逐渐收缩为谷口。在白驹谷、山南崖壁、山顶分布着一组北魏郑道昭刻石,已知者有《白驹谷题刻》《百峰山诗碑》《解易老题刻》《玄寺题刻》《哀子诗题刻》《解衣冠题刻》。其中《百峰山诗碑》仅存上半截,现存故宫博物院。《哀子诗题刻》仅见于记载,《解衣冠题刻》已不存。这些刻石与莱州云峰山、大基山、平度天柱山刻石,一起组成了著名的北魏刻石三大宝库之一的“云峰刻石”。

山谷的西侧崖壁有一块完整的巨石,《白驹谷题刻》分布其上。该刻石坐西朝东,分为两组:北侧是“中岳先生荧阳郑道昭游槃之山谷也”(荧阳今作“荥阳”,下同)三行,每行五字,最大字径40厘米。整个题字高约173厘米,宽约113厘米。向南隔着一米有余,又一行“此白驹谷”,字径稍大。同一“谷”字,字径大出2厘米。整体高约122厘米,宽约39厘米。

“从题刻的句式看,这显然是两句话,但表达的是一个整体意思。”潍坊历史文化研究者张书功介绍,“此白驹谷”是前一句的补充,或是强调。从题刻布局看:巨石为长方形,中间下方有一突出的岩石,将石面分为两部分。以突出岩石为界,两侧布局,既可以使巨石画面形成一个整体,又四周留出一定空白,使画面更加协调、空灵。从书法风格看:两组刻石运笔以方笔为主,雄强刚健,风格完全一致。有人分别称之为《游槃题刻》和《白驹谷题刻》,张书功认为没有必要,统称为《白驹谷题刻》便可。

在玲珑山南的“通天洞”西壁上,有《解易老题刻》,全文是“荧阳郑道昭白云堂中解易老也”,四行,十三字,字径4厘米。整体高约27厘米,宽约24厘米。布局参差错落,书法“端雅可爱”。

从题刻内容看,1500年前,郑道昭曾在这里解读《易经》和《老子》。“白云堂”在郑道昭的题刻中数次出现,应是郑道昭思想的体现。考“白云”一词,与道教关系密切,如“白云乡”,出自《庄子·天地》:“乘彼白云,至于帝乡”。

从通天洞下来,沿羊肠小道东行约四五十米,还有一处题刻——《玄寺题刻》。考古学家、书法家、篆刻家、书法理论家赖非先生辨识为:“此郑公主也,六仙玄寺青州□,荧阳郑道昭为政也以道德。”

张书功通过现场观摩并辨识拓本,认为应是“此郑公主也。六仙玄寺,青州牧、荧阳郑道昭,为政也以道德。”四行,行六字不等,字径6至8厘米。刻面整体高约53厘米,宽约62厘米。题刻位于山阳,裸露于山表,字口很浅,因此风化严重,模糊不清。字体风格与《解易老题刻》一致,从“郑公”这一称呼来看,不是郑道昭所书。

“玄寺,道场也。”看来这处石刻,也是道教思想的表达。“为政以道德”应如何理解?儒家有“为政以德”。子曰:“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。”意思是国君以道德教化来治理政事,就会像北极星那样,自己居于一定方位,而群星都会环绕在它的周围。张书功介绍,此处之道德,并非儒家的理论范畴,因为郑道昭曾在玲珑山解读《易经》和《老子》,本人亦深受道家思想影响,所以此处应是老子主张的“道德”,核心是无为而治,即统治者顺应自然规律,摒弃主观妄为与苛政,让百姓遵循自然本性发展,从而实现社会自洽。

这与郑道昭的为政实践相吻合,史称“其在二州(光州、青州)政务宽厚,不任威刑,为吏民所爱。”

皎皎白驹,在彼空谷

《白驹谷题刻》尺幅、字体巨大,字口深邃,雕刻精美,而且是玲珑山刻石的中心思想。为什么这么说呢?

刻石的内容很简单,“中岳先生荧阳郑道昭游槃之山谷也”。重点是下一句“此白驹谷”。这里涉及山谷的命名。张书功说,关于山谷的命名有多种说法,现在多倾向于玲珑山像一匹白马。事实确实如此,站在玲珑山东北的脊岭上看,山体像一匹低首扬尾的马,马头、马身、马尾俱全,马的造型挺拔生动,好像在山谷间悠闲地吃草。玲珑山古称石膏山,或许就是因为山体白如石膏而得名,如此两者也可互证。

以地理特征命名,这是符合山谷命名规律的。但古人的逻辑还要缜密——言必有出处。“白驹”,语出《诗经·小雅·白驹》,关于这首诗的创作动机,学界有多种说法。汉魏时期的蔡邕在《琴操》中说:“《白驹》者,失朋友之所作也。”曹植《释思赋》也有“彼朋友之离别,犹求思乎白驹”之句。显然蔡、曹二人都认为这是一首有关送别朋友的诗。今人余冠英《诗经选》上承蔡、曹,也以为是留客惜别的诗。全诗四章,每章六句。前三章写主人竭力殷勤挽留客人,后一章写客人走后主人希望客人常联系,勿相忘。

古人为何选择“白驹”这一意象呢?色彩作为一种文化符号,每个历史时期皆有流行色。先秦时,人们对个别颜色有特别偏好,视白色为高贵和吉兆,所以崇尚白色,这在马匹、车乘、旌旗、祭祀用品及服饰的用色上都有表现。白驹稀少而尊贵,由此被赋予了贤人隐士的寓意。“白驹空谷”原指白马去了空旷的山谷,比喻贤者在野而不出仕。后随着人们对经典的不断解读,这个词又有了新释义,比喻贤人出仕而谷空。

郑道昭的身份和经历,与《白驹》一诗中客人“逍遥”“贲然”“其人如玉”的形象相符;“尔公尔侯”,即本可为公为侯,却生不逢时,与隐居山林的境遇也相符。

郑道昭出身于河南荥阳郑氏,是当时中原地区四大望族之一。他的家庭与北魏皇室有着姻亲关系。郑道昭11岁进入北魏最高学府“中书学”学习。24岁毕业,拜秘书郎,踏入仕途。26岁,他娶孝文帝宠臣李冲之女为妻。他的仕途可谓一帆风顺,深得孝文帝眷宠,官至通直散骑常侍。太和二十二年(498年),孝文帝宴请南征汉沔的随从,郑道昭奉命陪宴,与孝文帝对酒和歌,传为佳话,成为其仕途的高光时刻。

宣武帝景明二年(501年),郑道昭因兄郑思和协从谋反伏诛一事,受到牵连,由炙手可热的黄门侍郎降为谘议参军,从此开始历时十年之久的坎坷道路。官任国子祭酒,曾三次上表,力主崇儒敦学,结果石沉大海。永平元年(508年)为司州中正,他成了一个有职无权、无足轻重的清流官。永平三年至延昌二年(510~513年),出任远离京都洛阳的光州刺史。延昌二年(513年),调任青州刺史,留任三年。煕平元年(516年),调回京都,再任秘书监,不久暴病卒于洛阳宅邸。

郑道昭虽为名门望族,《魏书》和《北史》对其事迹均有记载,但在“立德、立功、立言”上并无突出建树,因此很少被史家所提及,就连其书法成就也不见于记载。直到清中叶以后,以帖学为主流的书风开始向碑学转变,由于包世臣等人极力推崇他遗留在光、青二州诸山上的摩崖石刻,他才以书法名于后世,为众多书家、金石学家所提倡,著录、摩拓者纷至沓来。

对于“云峰刻石”,清代人认为全部为郑道昭所书,今人则认为并非全出自郑氏一人。特别是玲珑山上的刻石,运笔以方笔见胜,遒劲奇伟,与其他三山刻石风格悬殊,迥然不同。书者当是郑道昭调任青州后,青州任所内的幕僚。其实,从玲珑山刻石的内容判断,也可证明今人的推断是有道理的。

特别是《诗经·小雅·白驹》中从千方百计留客到依依不舍送别的故事情节,与郑道昭即将离任的事实以及僚属对郑道昭的感情也极其相合。张书功认为《白驹谷题刻》是郑道昭的青州僚属,在其离任前缠绵悱恻的情感表达:既洋溢着切切思贤之意,殷殷留别之情,希望贤者回归朝廷得以重用,又有依依不舍的眷恋,这也成了整个山中石刻的中心思想。