天下伏羲 根在济宁

2025-04-03

作者:

来源:

大众日报

【 查看PDF版】

【 查看PDF版】

|

|

|

|

|

伏羲女娲汉画像石

|

|

|

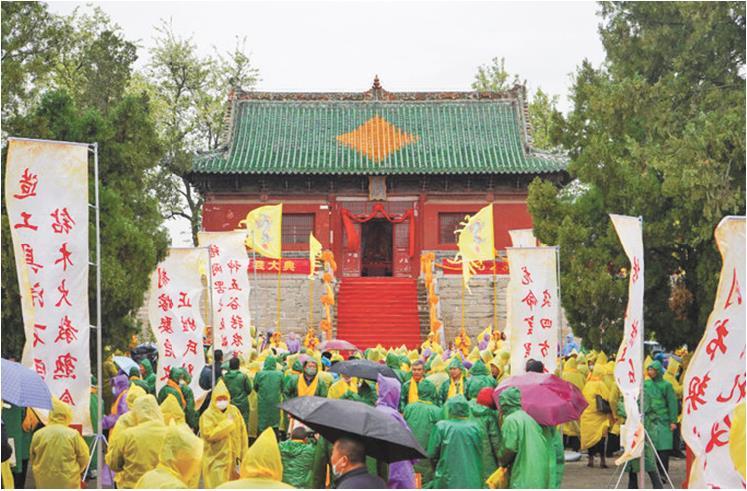

微山(两城)举办伏羲文化节

|

|

|

乙巳年邹城郭里镇羲皇庙祭祀纪念人文始祖伏羲女娲活动现场

|

□ 本报记者 高峰

凫峄毓秀,洙泗汤汤。

赫赫始祖,德被八荒。

一画开天,文明肇张。

抟土造人,姻缘成纲。

立极定伦,功泽无疆……

进入农历三月,许多地方又迎来了三月三祭祀伏羲的重大节日。老百姓通过进伏羲庙祭拜、赶庙会等多种形式,祭祀人文始祖、三皇之首——太昊伏羲。这种风俗绵延几千年,在鲁西南及周边尤甚,因为这里是伏羲出生、迁徙、生活的主要区域,这片区域东起蒙山西到济水,包括山东泰安南部、临沂西部、济宁、菏泽东部、枣庄北部、江苏徐州及丰沛两县、河南濮阳周边等地。如果看作是一个文化圈,济宁无疑是中心。 诗人李白在济宁地区前后生活了23年,他的《任城县厅壁记》中有“风姓之后,国为任城……青帝太昊之遗墟……”,诗中点明任为风姓之后,济宁为太昊伏羲故地。往前翻阅史籍,《左传·僖公二十一年》中就有“任、宿、须句、颛臾,风姓也。实司大皞与有济之祀,以服事诸夏。”任、宿、须句、颛臾都在鲁西南,从现存历史庙陵遗存看,仅济宁泗水、曲阜、邹城、微山、兖州、嘉祥、鱼台有伏羲庙、陵及遗址近20处,留存密集、规格高、信者众,其中有全国建庙最早、规模最盛大的邹城市郭里爷娘庙村羲皇庙遗址,全国最早、留存最完整、庙陵合一(全国唯一)的微山县两城镇陈庄伏羲女娲庙,留存庙碑记载把建庙历史推到唐代以前,在全国绝无仅有。

位于邹城、滕州、微山交界处的凫山,有七列南北纵向的低山,向东山势奇峻秀丽,向西逶迤进入鲁西大平原,周边有十多处北辛文化、大汶口文化遗址,伏羲庙众多,形成了一个历史久远的文化圈。凫山郭里羲皇庙被世代百姓亲切地称为“爷娘庙”,规模宏大,鼎盛时有3万多平方米,分三路布局,中路有羲皇殿,供奉伏羲,中塑有伏羲像,腰间以树叶围绕;有寝殿,供奉人祖奶奶(女娲),两侧有东西两庑,供奉各路神仙;东路有玉皇殿;西路有关圣殿及送子娘娘庙,也称娃娃殿。庙中碑碣甚多,最早的有西汉永元碑(原碑已失,只留旧载)、后唐长兴二年《重修伏羲庙碑》、宋乾德二年《重修伏羲庙碑》、金章宗明昌七年《重修庙记》等,最为高大的明万历《纲纪碑》至今耸立。“纲纪”即皇纲帝王谱,从太昊一直到明神宗,共计载刻正统13朝234名帝王年号及其在位时间,通史跨度之长,皇帝年号之清晰,在位时间之确凿,接续时代之谨严,镌刻文字之简约,在中国碑刻群中绝世无双。邹城郭里伏羲庙毁于1929年乱世之变,庙大部分被烧,玉皇殿世称九十九间无梁殿,支撑玉皇殿的20根石柱只剩5根顽强屹立,诉说着伏羲创世的辉煌和历史,也记录着世代的记忆和缅怀。

《左传》多次提到“国之大事,在祀与戎”,对祭祀伏羲的重视世代绵延,最终体现在后世儒家的“慎终追远,民德归厚”。

伏羲的出生地至今仍有争议,从史籍记载、地域留存、文化延续方面认知更客观一些。东汉王符《潜夫论·五德志》云:“大人迹出雷泽,华胥履之生伏羲,其相日角,世号太皞。”唐《尚书·正义》:“包羲氏……风姓,母曰华胥。”《路史·太昊记》:“伏羲母华胥居于华胥之诸,尝暨叔嫟翔于渚之汾,巨迹出焉。华胥决履以铨之,意有所动,因生伏羲。”《诗含神雾》、《孝经钩命诀》及《帝王世纪》诸书,均有是说。黄族史籍,如《尚书》、《史记》、《世本》诸书,均自黄帝开始。黄帝以上,如羲、农诸皇,凡非其族,均不传载。然东方为伏羲、神农一族发源散布之乡,其本族史迹,故老相传,历世弗替,不以黄族史籍之缺载而湮没也。由此可知:伏羲的母亲称为华胥,在雷泽见大人足亦而履之,因生伏羲。清王子襄著《泗志钩沉》载:“华胥氏之国:今(泗水)治东北五十里有华胥山,其西麓有华村,为汉华县故治。按古《河图》云,大迹在雷泽,华胥履之而生伏羲,今治东六十里有雷泽,亦名服泽;北有伏山,东南有扶犁山,亦曰抛犁;有浮来,亦曰包来;西南有陪尾,即负尾山,又南首有负首山。盖扶、伏、鲁、负、麃、抛、浮、包(来与里字互通),借音微转歧,似异而实同伏羲之伏。”由此可见,皇古时华胥氏应在泗水县治东北。现在的地名仍能寻到痕迹,在泗水华村镇有华村水库,即古华渚;有华山,即古华胥山;华胥村后一分为四,东、南、西、北四华村,因修华村水库现已分东西华村;华胥山下有伏羲庙,此庙已毁,仅存遗址,在其废墟上,有一斜立石碑,从上半部可辨文字为元代《重修伏羲庙碑》。

慎终追远,在《礼记》、《周礼》中记载的上古五帝,太昊、炎帝、黄帝、少昊、颛顼,是最具影响力的部落或者部落联盟首领,都在东方的汶泗沂济流域活动。伏羲生长于此,居住于彼,族人相传,史籍各就生长之地分别纪之。其后帝舜为泗人,舜耕于历山,渔雷泽,陶河滨,作什器于寿丘,就时于负夏。其事俱见《史记》、《尚书大传》、《墨子》、《韩非子》、《吕氏春秋》、《尸子》诸书。《墨子》又言:“尧得之服泽之阳,立为天子。所言历山、雷泽均在泗水,寿丘在曲阜东北,与泗邻县,正为一区。至谓河滨,其为泗河,又无疑矣。若历山,若雷泽,若服泽,若寿丘,若河,无一不在泗水一方。知舜亦当时泗水之人,生于斯,故耕于斯,渔于斯,陶于斯,作什器于斯,其后即举于斯。以史证地,无不一一相符。今历山之坳,有帝舜庙,山中有历山村,附近有诸冯村,有舜井,有娥皇女英台。舜为泗水之人,已成定谳。而泗有历山、雷泽诸处,更知所载伏羲居处之雷泽诸地,亦确然不诬。其源既明,则凡他处地名与泗水相同者,皆族迁名随,为羲族后徙所居,不能执此以为伏羲生长之乡也。”

“参天之树必有其根,怀山之水必有其源”。济宁是山地向平原过渡区,非常适合人类生存繁衍。汶上东贾柏、泰安大汶口、邹城野店、曲阜西夏侯、泗水尹家城、微山尹洼等北辛文化、大汶口文化遗址像珍珠一样遍布济宁及周边。济宁及周边出土的汉画像石中,伏羲女娲人首蛇身、持规握矩的形象反复出现,尤以嘉祥武梁祠石刻最为著名。这些画像不仅印证了伏羲作为东方文明开创者的地位,更凸显了其在鲁西南的文化核心地位,进一步表明济宁是伏羲信仰的早期传播中心。

伏羲所在的时代应是母系氏族向父系氏族渐变的突破时代,海洋侵蚀内陆很深,洪水肆虐,他带领族群从鲁蒙山地顺水迁徙走向平原,以渔猎游牧为主,历尽艰险,展现出了超人的智慧和领导水平,做了很多类似后天神话开天辟地的史诗业绩。《周易·系辞传下》记载:“古者庖牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物;于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情。作结绳而为网罟,以佃以渔。”《尸子·卷下》记载:“虙牺氏之世,天下多兽,故教民以猎。”“养六畜以充庖厨”(《史纲评要》)。《白虎通》记载:“因夫妇,正五行,始定人道”。《白虎通德论》解释“伏羲”二字含义,认为伏羲仰观天象、俯察地理,确立人伦道德,画八卦治理天下,百姓顺伏教化,所以称伏羲。伏羲最初是一个个体,最后可能是一个英雄族群的崛起、延续、螺旋提升。伏羲族系的繁衍生息,拉开了中国人文历史的序幕。考古学家徐旭生认为,伏羲的形象是古代先民对早期文明创造者的集体记忆,是中华文明的文化符号,象征着人类从蒙昧走向文明的转折点,为中国传统文化的形成起到了开先河作用。

“大哉圣人之道!洋洋乎发育万物,峻极于天……待其人而后行。故曰苟不至德,至道不凝焉。”伏羲在济宁诞生,天造地设;伏羲从济宁出发,开创东方区域文明。这不是神话,而是一段英雄史诗,值得世世代代祭祀、缅怀、唱诵;这是一条永不枯竭的文明之河,流淌在东方,滋润着万千黎民百姓。

凫峄毓秀,洙泗汤汤。

赫赫始祖,德被八荒。

一画开天,文明肇张。

抟土造人,姻缘成纲。

立极定伦,功泽无疆……

进入农历三月,许多地方又迎来了三月三祭祀伏羲的重大节日。老百姓通过进伏羲庙祭拜、赶庙会等多种形式,祭祀人文始祖、三皇之首——太昊伏羲。这种风俗绵延几千年,在鲁西南及周边尤甚,因为这里是伏羲出生、迁徙、生活的主要区域,这片区域东起蒙山西到济水,包括山东泰安南部、临沂西部、济宁、菏泽东部、枣庄北部、江苏徐州及丰沛两县、河南濮阳周边等地。如果看作是一个文化圈,济宁无疑是中心。 诗人李白在济宁地区前后生活了23年,他的《任城县厅壁记》中有“风姓之后,国为任城……青帝太昊之遗墟……”,诗中点明任为风姓之后,济宁为太昊伏羲故地。往前翻阅史籍,《左传·僖公二十一年》中就有“任、宿、须句、颛臾,风姓也。实司大皞与有济之祀,以服事诸夏。”任、宿、须句、颛臾都在鲁西南,从现存历史庙陵遗存看,仅济宁泗水、曲阜、邹城、微山、兖州、嘉祥、鱼台有伏羲庙、陵及遗址近20处,留存密集、规格高、信者众,其中有全国建庙最早、规模最盛大的邹城市郭里爷娘庙村羲皇庙遗址,全国最早、留存最完整、庙陵合一(全国唯一)的微山县两城镇陈庄伏羲女娲庙,留存庙碑记载把建庙历史推到唐代以前,在全国绝无仅有。

位于邹城、滕州、微山交界处的凫山,有七列南北纵向的低山,向东山势奇峻秀丽,向西逶迤进入鲁西大平原,周边有十多处北辛文化、大汶口文化遗址,伏羲庙众多,形成了一个历史久远的文化圈。凫山郭里羲皇庙被世代百姓亲切地称为“爷娘庙”,规模宏大,鼎盛时有3万多平方米,分三路布局,中路有羲皇殿,供奉伏羲,中塑有伏羲像,腰间以树叶围绕;有寝殿,供奉人祖奶奶(女娲),两侧有东西两庑,供奉各路神仙;东路有玉皇殿;西路有关圣殿及送子娘娘庙,也称娃娃殿。庙中碑碣甚多,最早的有西汉永元碑(原碑已失,只留旧载)、后唐长兴二年《重修伏羲庙碑》、宋乾德二年《重修伏羲庙碑》、金章宗明昌七年《重修庙记》等,最为高大的明万历《纲纪碑》至今耸立。“纲纪”即皇纲帝王谱,从太昊一直到明神宗,共计载刻正统13朝234名帝王年号及其在位时间,通史跨度之长,皇帝年号之清晰,在位时间之确凿,接续时代之谨严,镌刻文字之简约,在中国碑刻群中绝世无双。邹城郭里伏羲庙毁于1929年乱世之变,庙大部分被烧,玉皇殿世称九十九间无梁殿,支撑玉皇殿的20根石柱只剩5根顽强屹立,诉说着伏羲创世的辉煌和历史,也记录着世代的记忆和缅怀。

《左传》多次提到“国之大事,在祀与戎”,对祭祀伏羲的重视世代绵延,最终体现在后世儒家的“慎终追远,民德归厚”。

伏羲的出生地至今仍有争议,从史籍记载、地域留存、文化延续方面认知更客观一些。东汉王符《潜夫论·五德志》云:“大人迹出雷泽,华胥履之生伏羲,其相日角,世号太皞。”唐《尚书·正义》:“包羲氏……风姓,母曰华胥。”《路史·太昊记》:“伏羲母华胥居于华胥之诸,尝暨叔嫟翔于渚之汾,巨迹出焉。华胥决履以铨之,意有所动,因生伏羲。”《诗含神雾》、《孝经钩命诀》及《帝王世纪》诸书,均有是说。黄族史籍,如《尚书》、《史记》、《世本》诸书,均自黄帝开始。黄帝以上,如羲、农诸皇,凡非其族,均不传载。然东方为伏羲、神农一族发源散布之乡,其本族史迹,故老相传,历世弗替,不以黄族史籍之缺载而湮没也。由此可知:伏羲的母亲称为华胥,在雷泽见大人足亦而履之,因生伏羲。清王子襄著《泗志钩沉》载:“华胥氏之国:今(泗水)治东北五十里有华胥山,其西麓有华村,为汉华县故治。按古《河图》云,大迹在雷泽,华胥履之而生伏羲,今治东六十里有雷泽,亦名服泽;北有伏山,东南有扶犁山,亦曰抛犁;有浮来,亦曰包来;西南有陪尾,即负尾山,又南首有负首山。盖扶、伏、鲁、负、麃、抛、浮、包(来与里字互通),借音微转歧,似异而实同伏羲之伏。”由此可见,皇古时华胥氏应在泗水县治东北。现在的地名仍能寻到痕迹,在泗水华村镇有华村水库,即古华渚;有华山,即古华胥山;华胥村后一分为四,东、南、西、北四华村,因修华村水库现已分东西华村;华胥山下有伏羲庙,此庙已毁,仅存遗址,在其废墟上,有一斜立石碑,从上半部可辨文字为元代《重修伏羲庙碑》。

慎终追远,在《礼记》、《周礼》中记载的上古五帝,太昊、炎帝、黄帝、少昊、颛顼,是最具影响力的部落或者部落联盟首领,都在东方的汶泗沂济流域活动。伏羲生长于此,居住于彼,族人相传,史籍各就生长之地分别纪之。其后帝舜为泗人,舜耕于历山,渔雷泽,陶河滨,作什器于寿丘,就时于负夏。其事俱见《史记》、《尚书大传》、《墨子》、《韩非子》、《吕氏春秋》、《尸子》诸书。《墨子》又言:“尧得之服泽之阳,立为天子。所言历山、雷泽均在泗水,寿丘在曲阜东北,与泗邻县,正为一区。至谓河滨,其为泗河,又无疑矣。若历山,若雷泽,若服泽,若寿丘,若河,无一不在泗水一方。知舜亦当时泗水之人,生于斯,故耕于斯,渔于斯,陶于斯,作什器于斯,其后即举于斯。以史证地,无不一一相符。今历山之坳,有帝舜庙,山中有历山村,附近有诸冯村,有舜井,有娥皇女英台。舜为泗水之人,已成定谳。而泗有历山、雷泽诸处,更知所载伏羲居处之雷泽诸地,亦确然不诬。其源既明,则凡他处地名与泗水相同者,皆族迁名随,为羲族后徙所居,不能执此以为伏羲生长之乡也。”

“参天之树必有其根,怀山之水必有其源”。济宁是山地向平原过渡区,非常适合人类生存繁衍。汶上东贾柏、泰安大汶口、邹城野店、曲阜西夏侯、泗水尹家城、微山尹洼等北辛文化、大汶口文化遗址像珍珠一样遍布济宁及周边。济宁及周边出土的汉画像石中,伏羲女娲人首蛇身、持规握矩的形象反复出现,尤以嘉祥武梁祠石刻最为著名。这些画像不仅印证了伏羲作为东方文明开创者的地位,更凸显了其在鲁西南的文化核心地位,进一步表明济宁是伏羲信仰的早期传播中心。

伏羲所在的时代应是母系氏族向父系氏族渐变的突破时代,海洋侵蚀内陆很深,洪水肆虐,他带领族群从鲁蒙山地顺水迁徙走向平原,以渔猎游牧为主,历尽艰险,展现出了超人的智慧和领导水平,做了很多类似后天神话开天辟地的史诗业绩。《周易·系辞传下》记载:“古者庖牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物;于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情。作结绳而为网罟,以佃以渔。”《尸子·卷下》记载:“虙牺氏之世,天下多兽,故教民以猎。”“养六畜以充庖厨”(《史纲评要》)。《白虎通》记载:“因夫妇,正五行,始定人道”。《白虎通德论》解释“伏羲”二字含义,认为伏羲仰观天象、俯察地理,确立人伦道德,画八卦治理天下,百姓顺伏教化,所以称伏羲。伏羲最初是一个个体,最后可能是一个英雄族群的崛起、延续、螺旋提升。伏羲族系的繁衍生息,拉开了中国人文历史的序幕。考古学家徐旭生认为,伏羲的形象是古代先民对早期文明创造者的集体记忆,是中华文明的文化符号,象征着人类从蒙昧走向文明的转折点,为中国传统文化的形成起到了开先河作用。

“大哉圣人之道!洋洋乎发育万物,峻极于天……待其人而后行。故曰苟不至德,至道不凝焉。”伏羲在济宁诞生,天造地设;伏羲从济宁出发,开创东方区域文明。这不是神话,而是一段英雄史诗,值得世世代代祭祀、缅怀、唱诵;这是一条永不枯竭的文明之河,流淌在东方,滋润着万千黎民百姓。