阿尔茨海默病背后的“文化课题”

2024-11-28

作者:

来源:

大众日报

【 查看PDF版】

【 查看PDF版】

|

|

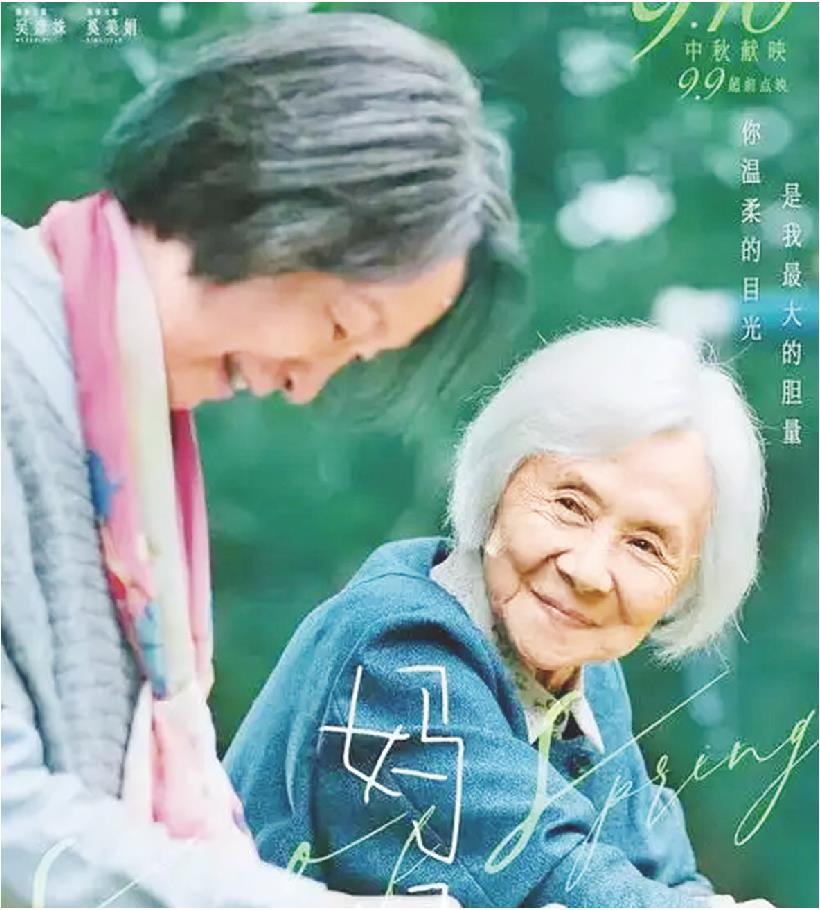

电影《妈妈!》剧照

|

□ 本报见习记者 蔡可心

随着我国逐渐步入老龄化社会,越来越多的艺术作品开始关注阿尔茨海默病患者的经历以及他们与疾病抗争的过程,建立与患者沟通的桥梁,帮助他们表达自己,被社会看见。

文化类脱口秀节目《圆桌派》第7季第2期以“照护”为主题,从不同阶层、不同年龄层深入探讨了阿尔茨海默病的生死话题。北京大学教授胡泳分享了自己照顾患病母亲的经历,最初他想将母亲送往养老院,被还有意识的母亲拒绝,当母亲的意志逐渐丧失时,他的想法却动摇了,“我难以想象把她放在一个陌生的床上,周围全是陌生人。”节目主持人窦文涛坦言,自己的父亲已被诊断为阿尔茨海默病,照护患者几乎处于一种无解的状态,他将这种状况形容为“在洪水中挣扎的人,遇到另一位在洪水中挣扎的人”。

阿尔茨海默病是一种常见的神经退行性疾病,具有不可逆性。由于刻板印象、社会偏见和歧视等因素的存在,患者及其家属一直受到病耻感的困扰,自尊心受挫,产生负面情绪。长期以来,高相关性、认知习惯等多种因素导致公众常常将阿尔茨海默病称为“老年痴呆”,这种叫法充满明显的贬义色彩,导致患者很难回归社会,比如不愿寻求协助或者拒绝与他人交流,甚至错过早期治疗的时机,给患者的身体和心理上带来双重伤害。针对患者的偏见和歧视也会波及背后的家庭,头脑不正常、没有行为能力等标签往往让照护者遭到非议与孤立,为了避免被社交排斥,很多家庭在阿尔茨海默病成员的患病上选择隐瞒或沉默,这进一步加剧了老年痴呆的污名化问题。

电影《妈妈!》讲述了一位85岁的母亲照顾65岁患有阿尔茨海默病的女儿的故事,真实地描绘了阿尔茨海默病患者的症状。奚美娟饰演的女儿冯济真丧失记忆,忘记父亲去世的事实,甚至出现了看到父亲的幻觉,吴彦姝饰演的母亲蒋玉芝原本是被女儿照顾的高龄老人,却在女儿患病后不得不角色转换。影片不仅展示了家庭成员之间的情感纽带和照护困境,也为社会提供了该病症的深刻解读和人文关怀。

对这一社会话题的关注,并非仅仅为了吸引眼球。电影监制尹露谈到创作初衷时表示,“煽情不是我们的目的,这部电影不仅仅讲述母爱,还涉及很多社会话题,希望以此引发大家对老年人群、阿尔茨海默病人群的关注。”电影以其独特的方式,通过个人故事探讨更广泛的社会问题,不仅能够提高公众对于阿尔茨海默病群体及其背后更广泛的老年群体的认知,还能促进社会对该群体的同情与关怀,从而帮助构建一个更加包容和理解的社会环境。

全国首档关注认知障碍的纪录观察类公益节目《忘不了餐厅》,邀请了五位患有轻度认知障碍的老年人担任餐厅服务生,黄渤、王彦霖等演员参与录制,采用纪录片和娱乐结合的手法,通过老人与明星的互动、与食客的互动,展示老年阿尔茨海默病患者的日常生活以及他们积极应对挑战的过程。节目传达了对阿尔茨海默病患者的接纳和理解,呼吁社会给予其更多的关爱和陪伴,最终获得豆瓣9.0高分,成为当年评分最高的国内综艺。

文学也在关切着阿尔茨海默病群体。王周生的《生死遗忘》中,肖子辰错把前妻家当成了现在的家;于是的《查无此人》中,王世全在妻子与邻居闲聊时不知所终;薛舒的《远去的人》中,父亲忘记了居住了十余年的小区的居委会入口。第八届鲁迅文学奖短篇小说奖得主钟求是在他的作品《父亲的长河》中描述了逐渐丧失记忆的父亲,“他的记忆再崩溃,他的世界也不是空白的。”这些作品不仅提供了对阿尔茨海默病的现实描述,也展现了文学对病患生活的探索和关怀,在提升公众认知的同时减少污名化和歧视,为患者和家属提供情感上的共鸣和支持。

在大众文化层面,阿尔茨海默病是一个深刻且多维度的话题,它不仅仅是一种身体上的疾病,也是一种精神上的挑战,涉及对患者的同情、包容,也促使每个个体反思自身如何面对“疾病”“衰老”这些必经的生命过程。与疾病共存,是一种生活的艺术。接纳疾病本质上是接纳自我,讳疾忌医、闭口不谈只会带来无休止的内耗和更严重的伤害。疾病其实是身体发出的一种信号,提醒患者关注健康,调整生活方式。只有了解疾病的成因和影响,才能更加客观地看待,减少不必要的恐慌和焦虑。同时也要意识到,以目前的医疗手段和科技水平,并不是所有的疾病都能被治愈,有些可能伴随一生。但患者不是被动的接受者,定期体检、健康饮食、适量运动和心理调适等方式,都可以成为与疾病抗争的有效手段。

值得肯定的是,随着认知的深入和社会文化心理的转变,阿尔茨海默病的本名正在回归公众视野。抑郁症、焦虑症等一系列疾病也逐渐得到正视,并促使越来越多的人开始思考生命的意义和价值,这对减轻病耻感、消除歧视和污名化来说,是社会释放出的良好信号。无论是个人还是社会,只有加强对疾病的认知和对生命的反思,才能更好地应对相关挑战。

随着我国逐渐步入老龄化社会,越来越多的艺术作品开始关注阿尔茨海默病患者的经历以及他们与疾病抗争的过程,建立与患者沟通的桥梁,帮助他们表达自己,被社会看见。

文化类脱口秀节目《圆桌派》第7季第2期以“照护”为主题,从不同阶层、不同年龄层深入探讨了阿尔茨海默病的生死话题。北京大学教授胡泳分享了自己照顾患病母亲的经历,最初他想将母亲送往养老院,被还有意识的母亲拒绝,当母亲的意志逐渐丧失时,他的想法却动摇了,“我难以想象把她放在一个陌生的床上,周围全是陌生人。”节目主持人窦文涛坦言,自己的父亲已被诊断为阿尔茨海默病,照护患者几乎处于一种无解的状态,他将这种状况形容为“在洪水中挣扎的人,遇到另一位在洪水中挣扎的人”。

阿尔茨海默病是一种常见的神经退行性疾病,具有不可逆性。由于刻板印象、社会偏见和歧视等因素的存在,患者及其家属一直受到病耻感的困扰,自尊心受挫,产生负面情绪。长期以来,高相关性、认知习惯等多种因素导致公众常常将阿尔茨海默病称为“老年痴呆”,这种叫法充满明显的贬义色彩,导致患者很难回归社会,比如不愿寻求协助或者拒绝与他人交流,甚至错过早期治疗的时机,给患者的身体和心理上带来双重伤害。针对患者的偏见和歧视也会波及背后的家庭,头脑不正常、没有行为能力等标签往往让照护者遭到非议与孤立,为了避免被社交排斥,很多家庭在阿尔茨海默病成员的患病上选择隐瞒或沉默,这进一步加剧了老年痴呆的污名化问题。

电影《妈妈!》讲述了一位85岁的母亲照顾65岁患有阿尔茨海默病的女儿的故事,真实地描绘了阿尔茨海默病患者的症状。奚美娟饰演的女儿冯济真丧失记忆,忘记父亲去世的事实,甚至出现了看到父亲的幻觉,吴彦姝饰演的母亲蒋玉芝原本是被女儿照顾的高龄老人,却在女儿患病后不得不角色转换。影片不仅展示了家庭成员之间的情感纽带和照护困境,也为社会提供了该病症的深刻解读和人文关怀。

对这一社会话题的关注,并非仅仅为了吸引眼球。电影监制尹露谈到创作初衷时表示,“煽情不是我们的目的,这部电影不仅仅讲述母爱,还涉及很多社会话题,希望以此引发大家对老年人群、阿尔茨海默病人群的关注。”电影以其独特的方式,通过个人故事探讨更广泛的社会问题,不仅能够提高公众对于阿尔茨海默病群体及其背后更广泛的老年群体的认知,还能促进社会对该群体的同情与关怀,从而帮助构建一个更加包容和理解的社会环境。

全国首档关注认知障碍的纪录观察类公益节目《忘不了餐厅》,邀请了五位患有轻度认知障碍的老年人担任餐厅服务生,黄渤、王彦霖等演员参与录制,采用纪录片和娱乐结合的手法,通过老人与明星的互动、与食客的互动,展示老年阿尔茨海默病患者的日常生活以及他们积极应对挑战的过程。节目传达了对阿尔茨海默病患者的接纳和理解,呼吁社会给予其更多的关爱和陪伴,最终获得豆瓣9.0高分,成为当年评分最高的国内综艺。

文学也在关切着阿尔茨海默病群体。王周生的《生死遗忘》中,肖子辰错把前妻家当成了现在的家;于是的《查无此人》中,王世全在妻子与邻居闲聊时不知所终;薛舒的《远去的人》中,父亲忘记了居住了十余年的小区的居委会入口。第八届鲁迅文学奖短篇小说奖得主钟求是在他的作品《父亲的长河》中描述了逐渐丧失记忆的父亲,“他的记忆再崩溃,他的世界也不是空白的。”这些作品不仅提供了对阿尔茨海默病的现实描述,也展现了文学对病患生活的探索和关怀,在提升公众认知的同时减少污名化和歧视,为患者和家属提供情感上的共鸣和支持。

在大众文化层面,阿尔茨海默病是一个深刻且多维度的话题,它不仅仅是一种身体上的疾病,也是一种精神上的挑战,涉及对患者的同情、包容,也促使每个个体反思自身如何面对“疾病”“衰老”这些必经的生命过程。与疾病共存,是一种生活的艺术。接纳疾病本质上是接纳自我,讳疾忌医、闭口不谈只会带来无休止的内耗和更严重的伤害。疾病其实是身体发出的一种信号,提醒患者关注健康,调整生活方式。只有了解疾病的成因和影响,才能更加客观地看待,减少不必要的恐慌和焦虑。同时也要意识到,以目前的医疗手段和科技水平,并不是所有的疾病都能被治愈,有些可能伴随一生。但患者不是被动的接受者,定期体检、健康饮食、适量运动和心理调适等方式,都可以成为与疾病抗争的有效手段。

值得肯定的是,随着认知的深入和社会文化心理的转变,阿尔茨海默病的本名正在回归公众视野。抑郁症、焦虑症等一系列疾病也逐渐得到正视,并促使越来越多的人开始思考生命的意义和价值,这对减轻病耻感、消除歧视和污名化来说,是社会释放出的良好信号。无论是个人还是社会,只有加强对疾病的认知和对生命的反思,才能更好地应对相关挑战。