“鲁之灵光”是怎样的“颖秀”之才?

2024-06-29

作者:

来源:

大众日报

【 查看PDF版】

【 查看PDF版】

|

|

|

|

|

|

|

|

|

□ 本报记者 于国鹏

济南市博物馆推出的《明·明德——中国古代传统文化中的价值观》主题展览正在展出。展览用文物讲故事,寓理于物;观看展览的人能够从中以古鉴今,审悉事理。

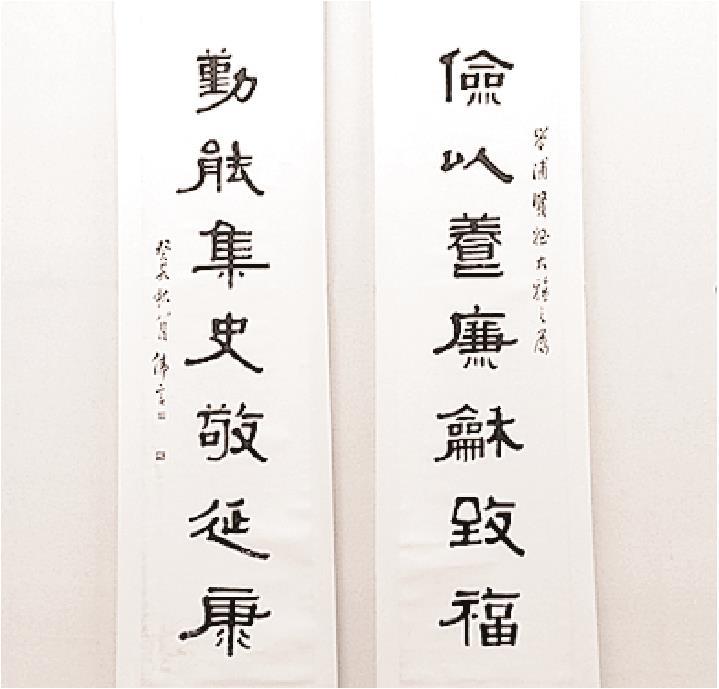

展品中,有丁佛言所书隶书对联“俭以养廉和致福,勤能集史敬延康”一副,文字的意思显然是在倡导勤俭之风。丁佛言是山东黄县即今之龙口人,当地名门望族“丁百万”第十五代孙,近代著名的书法家、古文字学家、社会活动家,世人誉之“鲁之灵光”。“鲁之灵光”从成语“鲁殿灵光”中化出,二者表达了同一个意思——硕果仅存的有声望的人或事物。由此可知丁佛言建树之丰,以及世人对他评价之高。

所到之处总能脱颖而出

在丁佛言纪念馆内,有一面蓝底金字的匾额,上书“鲁之灵光”,为最后一代衍圣公孔德成所题,昭示着丁佛言所受的敬重与褒扬。

这个词因何会被选中以褒奖丁佛言呢?

我们不妨先了解一下“鲁之灵光”与“鲁殿灵光”的由来与含义。

东汉辞赋家王延寿曾写过一篇很有名的《鲁灵光殿赋》,铺叙灵光殿之宏伟壮丽,感叹其他宫殿颓毁而灵光殿独存。于是,人们从中提炼出一个成语“鲁殿灵光”,用以表达对仅存的有价值的人或物的珍惜。

在这篇赋作中,作者开头即简单交代了写作缘由。他因见灵光殿“岿然独存”,而心生歌颂之意,遂欣然命笔。

赋中如此描述:“鲁灵光殿者,盖景帝程姬之子恭王余之所立也。初,恭王始都下国,好治宫室,遂因鲁僖基兆而营焉。遭汉中微,盗贼奔突,自西京未央、建章之殿皆见隳坏,而灵光岿然独存。”

从这段背景介绍可知,灵光殿是汉景帝和程姬所生的儿子鲁恭王刘余所建。鲁恭王至封国后,因喜欢建造宫室,遂在鲁僖公之前营建的基础上,开建灵光殿。但因遭遇王莽篡权等事件影响,汉室衰微,社会动荡,从西京长安的未央宫、建章宫等宫殿之下皆毁坏严重,唯有灵光殿独存。

王延寿因此联想:“岂非神明依凭支持,以保汉室者也?然其规矩制度,上应星宿,亦所以永安也。”他认为,可能有神灵护佑的原因,或是因为灵光殿建设之规矩法度与天上星宿相应,才会出现这种“独存”之异。

面对此情此景,王延寿感慨:“诗人之兴,感物而作。故奚斯颂僖,歌其路寝,而功绩存乎辞,德音昭乎声。物以赋显,事以颂宣,匪赋匪颂,将何述焉?”于是,决定要写篇大赋来歌颂一番。

在古代战乱频仍的年代,宫殿因迭遭兵燹而毁坏的情况司空见惯。《三国演义》中有一章节给我留下了特别深刻的印象,是描写董卓之乱后都城洛阳惨状的:“帝入洛阳,见宫室烧尽,街市荒芜,满目皆是蒿草,宫院中只有颓墙坏壁”“百官朝贺,皆立于荆棘之中”。皇宫尚且如此,何况其他建筑!

王延寿写《鲁灵光殿赋》的时间,虽在董卓之乱前,但相隔不远,且其彼时所见的惨烈场面当不亚于《三国演义》所描绘的萧条之象。因而,我们完全可以理解他看到灵光殿独存时的惊喜。

从这个意义上来看,我们更能感受到丁佛言被誉为“鲁之灵光”的那种特别的颖出之秀。

丁佛言是个具有多方面才华的人。他原名世峄,初字桐生、息斋、芙缘,继谐芙缘音为“佛言”,号迈钝,别号黄山老人、松游庵主、还仓室主等,出生于1878年,虽浮沉于动荡之中,亦屡能出类拔萃。

从诸多记载中可以了解到,丁佛言自幼聪明,又承家学,8岁能作诗文;10岁每天习练毛笔字,所书雄浑凝重,不同常人;19岁院考名列前茅,入郡学为庠生;22岁院试一等进为廪生;27岁考入山东省师范学堂进为贡生。后东渡日本留学,其间广结有志之士,探讨兴国救民的真理。回国后,曾任山东谘议局议员、国会参议院议员、总统府秘书长等职。

45岁时,退出政坛,埋头研究古文字学,痴迷书法、篆刻创作,在这些领域均取得令人瞩目的成就。

至今,每年仍有不少关于他书法、古文字学成就的研究成果发表。

粗衣布履无碍畅达洒脱

在学术和艺术方面,丁佛言都卓有建树。

丁佛言对古文字研究造诣极深,著有《说文古籀补补》《续字说》等,只是很多并未付梓。著名学者王献唐先生曾不无遗憾地说:“近世山东治古文字学者,黄县有丁佛言,临清有吴秋辉,皆早逝去,遗著多未刊行。”

丁佛言工书法,擅篆刻,精于古器物鉴赏。

鲁东大学美术学院教授王树春这样介绍丁佛言书法:“他初学正楷,由欧阳询入手,后摹颜真卿;行书习苏东坡、黄庭坚,深得其墨法;草书摹王右军、怀素;小篆初摹邓石如,后改摹李阳冰;汉隶以摹张迁、孔庙碑最勤;金文专攻三代钟鼎彝器,尤肆力于石鼓文、甲骨文。由于博学诸家,任何法帖提笔便能神似。”

丁佛言于真、草、隶、篆无不精,尤擅金文,所书之金文,凝重古朴,纳欹斜于规矩,寓险奇于平正,于端庄中别含风韵。

对于丁佛言的书法,当时即有“吴大澂写形,吴昌硕写神,唯有丁佛言形神兼备”以及“南吴(昌硕)北丁(佛言)”之盛誉。

民间至今流传着这样的故事:丁佛言春节回家,只要门上贴他书写的春联,不过三天,便被人揭去珍藏,可见其书艺为时人爱重之深。

让我特别感慨的是,他由从政转而全身心投入艺术与学术,整个过程并无阻滞之处,且短时间内皆达到常人难以企及的高度,足见其天赋与努力,亦足显示其内心的畅达与洒脱。

尤其难能可贵之处在于,他无论从政之日,还是后来沉浸于艺术与学术之中,始终能够保持节俭的本色。在王志民主编的《山东重要历史人物》一书第五卷“丁佛言”词条下,比较详细地记载了这方面的一些具体事例。

例如,他任总统府秘书长后,不坐用专车。平日粗衣布履,每餐只是两菜一汤,为节省电力,书桌上的灯泡仅5瓦。家中从没有佣工。他家中的床是几块木板拼成的,他的写字台仅是张较大的长条桌子而已。

孔子评价颜回时说:“一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。”并反复盛赞:“贤哉,回也!”从以上日常生活的细节中,我们能够感受到,丁佛言颇有颜回那种“安贫乐道”的贤者之风。

在一些大事上,丁佛言也表现出过人的大见识,亦绝不从中贪财取利。1918年,有人提议增设机制酒税,增加收入。当时,丁佛言任参议院议员,出于扶持振兴民族工业的目的,对此提议表示坚决反对。他的理由是,国内仅有的几家机制酒厂势单力薄,尚需巩固发展,如果开征该税,势必会将这些酒厂扼杀在摇篮之中,相当于硬逼国民去购洋货、喝洋酒,这种做法无异于杀鸡取卵,作茧自缚。

事实上,当时几家酒厂之一的北京双合盛啤酒厂,只能在免税情况下才能艰难生存下去,于是恳请丁佛言代交呈文予以免税。丁佛言数次据理力争,使得国会未设机制酒税。双合盛啤酒厂非常感谢丁佛言的帮助,经理王禹川多次以5万元酬金相赠,丁佛言坚辞不受,并正色道:“我是为民族工业着想,并非出于私谊。”王经理无奈,给他送去两打啤酒,丁佛言不得已用书扇面和楹联回酬。

丁佛言之所以被誉为“鲁之灵光”,受到时人和后世的格外尊重,一方面当然与其从政之成绩、学术和艺术之丰硕成果有关,另一方面也必然与他这种清正凛然的性格与临财不苟的品质有关。这种品性的养成,受益于家庭的严格教育,也得益于山东地域文化与优秀传统文化的多方涵养。这就是传承。

从这个展览中,我们能够相当清楚地感受到,古代社会通过个人践行、家庭教育、政府提倡三个维度,倡导、实践着属于那个时代的价值观。丁佛言及他写给子侄辈的这副对联,就生动体现出这一点。我们也能深刻地感受到,这些高尚的行为规范、道德情操、家国情怀,至今仍渗透在我们日常生活的肌理中,铸造着我们独特的文化精神和民族魂魄。

济南市博物馆推出的《明·明德——中国古代传统文化中的价值观》主题展览正在展出。展览用文物讲故事,寓理于物;观看展览的人能够从中以古鉴今,审悉事理。

展品中,有丁佛言所书隶书对联“俭以养廉和致福,勤能集史敬延康”一副,文字的意思显然是在倡导勤俭之风。丁佛言是山东黄县即今之龙口人,当地名门望族“丁百万”第十五代孙,近代著名的书法家、古文字学家、社会活动家,世人誉之“鲁之灵光”。“鲁之灵光”从成语“鲁殿灵光”中化出,二者表达了同一个意思——硕果仅存的有声望的人或事物。由此可知丁佛言建树之丰,以及世人对他评价之高。

所到之处总能脱颖而出

在丁佛言纪念馆内,有一面蓝底金字的匾额,上书“鲁之灵光”,为最后一代衍圣公孔德成所题,昭示着丁佛言所受的敬重与褒扬。

这个词因何会被选中以褒奖丁佛言呢?

我们不妨先了解一下“鲁之灵光”与“鲁殿灵光”的由来与含义。

东汉辞赋家王延寿曾写过一篇很有名的《鲁灵光殿赋》,铺叙灵光殿之宏伟壮丽,感叹其他宫殿颓毁而灵光殿独存。于是,人们从中提炼出一个成语“鲁殿灵光”,用以表达对仅存的有价值的人或物的珍惜。

在这篇赋作中,作者开头即简单交代了写作缘由。他因见灵光殿“岿然独存”,而心生歌颂之意,遂欣然命笔。

赋中如此描述:“鲁灵光殿者,盖景帝程姬之子恭王余之所立也。初,恭王始都下国,好治宫室,遂因鲁僖基兆而营焉。遭汉中微,盗贼奔突,自西京未央、建章之殿皆见隳坏,而灵光岿然独存。”

从这段背景介绍可知,灵光殿是汉景帝和程姬所生的儿子鲁恭王刘余所建。鲁恭王至封国后,因喜欢建造宫室,遂在鲁僖公之前营建的基础上,开建灵光殿。但因遭遇王莽篡权等事件影响,汉室衰微,社会动荡,从西京长安的未央宫、建章宫等宫殿之下皆毁坏严重,唯有灵光殿独存。

王延寿因此联想:“岂非神明依凭支持,以保汉室者也?然其规矩制度,上应星宿,亦所以永安也。”他认为,可能有神灵护佑的原因,或是因为灵光殿建设之规矩法度与天上星宿相应,才会出现这种“独存”之异。

面对此情此景,王延寿感慨:“诗人之兴,感物而作。故奚斯颂僖,歌其路寝,而功绩存乎辞,德音昭乎声。物以赋显,事以颂宣,匪赋匪颂,将何述焉?”于是,决定要写篇大赋来歌颂一番。

在古代战乱频仍的年代,宫殿因迭遭兵燹而毁坏的情况司空见惯。《三国演义》中有一章节给我留下了特别深刻的印象,是描写董卓之乱后都城洛阳惨状的:“帝入洛阳,见宫室烧尽,街市荒芜,满目皆是蒿草,宫院中只有颓墙坏壁”“百官朝贺,皆立于荆棘之中”。皇宫尚且如此,何况其他建筑!

王延寿写《鲁灵光殿赋》的时间,虽在董卓之乱前,但相隔不远,且其彼时所见的惨烈场面当不亚于《三国演义》所描绘的萧条之象。因而,我们完全可以理解他看到灵光殿独存时的惊喜。

从这个意义上来看,我们更能感受到丁佛言被誉为“鲁之灵光”的那种特别的颖出之秀。

丁佛言是个具有多方面才华的人。他原名世峄,初字桐生、息斋、芙缘,继谐芙缘音为“佛言”,号迈钝,别号黄山老人、松游庵主、还仓室主等,出生于1878年,虽浮沉于动荡之中,亦屡能出类拔萃。

从诸多记载中可以了解到,丁佛言自幼聪明,又承家学,8岁能作诗文;10岁每天习练毛笔字,所书雄浑凝重,不同常人;19岁院考名列前茅,入郡学为庠生;22岁院试一等进为廪生;27岁考入山东省师范学堂进为贡生。后东渡日本留学,其间广结有志之士,探讨兴国救民的真理。回国后,曾任山东谘议局议员、国会参议院议员、总统府秘书长等职。

45岁时,退出政坛,埋头研究古文字学,痴迷书法、篆刻创作,在这些领域均取得令人瞩目的成就。

至今,每年仍有不少关于他书法、古文字学成就的研究成果发表。

粗衣布履无碍畅达洒脱

在学术和艺术方面,丁佛言都卓有建树。

丁佛言对古文字研究造诣极深,著有《说文古籀补补》《续字说》等,只是很多并未付梓。著名学者王献唐先生曾不无遗憾地说:“近世山东治古文字学者,黄县有丁佛言,临清有吴秋辉,皆早逝去,遗著多未刊行。”

丁佛言工书法,擅篆刻,精于古器物鉴赏。

鲁东大学美术学院教授王树春这样介绍丁佛言书法:“他初学正楷,由欧阳询入手,后摹颜真卿;行书习苏东坡、黄庭坚,深得其墨法;草书摹王右军、怀素;小篆初摹邓石如,后改摹李阳冰;汉隶以摹张迁、孔庙碑最勤;金文专攻三代钟鼎彝器,尤肆力于石鼓文、甲骨文。由于博学诸家,任何法帖提笔便能神似。”

丁佛言于真、草、隶、篆无不精,尤擅金文,所书之金文,凝重古朴,纳欹斜于规矩,寓险奇于平正,于端庄中别含风韵。

对于丁佛言的书法,当时即有“吴大澂写形,吴昌硕写神,唯有丁佛言形神兼备”以及“南吴(昌硕)北丁(佛言)”之盛誉。

民间至今流传着这样的故事:丁佛言春节回家,只要门上贴他书写的春联,不过三天,便被人揭去珍藏,可见其书艺为时人爱重之深。

让我特别感慨的是,他由从政转而全身心投入艺术与学术,整个过程并无阻滞之处,且短时间内皆达到常人难以企及的高度,足见其天赋与努力,亦足显示其内心的畅达与洒脱。

尤其难能可贵之处在于,他无论从政之日,还是后来沉浸于艺术与学术之中,始终能够保持节俭的本色。在王志民主编的《山东重要历史人物》一书第五卷“丁佛言”词条下,比较详细地记载了这方面的一些具体事例。

例如,他任总统府秘书长后,不坐用专车。平日粗衣布履,每餐只是两菜一汤,为节省电力,书桌上的灯泡仅5瓦。家中从没有佣工。他家中的床是几块木板拼成的,他的写字台仅是张较大的长条桌子而已。

孔子评价颜回时说:“一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。”并反复盛赞:“贤哉,回也!”从以上日常生活的细节中,我们能够感受到,丁佛言颇有颜回那种“安贫乐道”的贤者之风。

在一些大事上,丁佛言也表现出过人的大见识,亦绝不从中贪财取利。1918年,有人提议增设机制酒税,增加收入。当时,丁佛言任参议院议员,出于扶持振兴民族工业的目的,对此提议表示坚决反对。他的理由是,国内仅有的几家机制酒厂势单力薄,尚需巩固发展,如果开征该税,势必会将这些酒厂扼杀在摇篮之中,相当于硬逼国民去购洋货、喝洋酒,这种做法无异于杀鸡取卵,作茧自缚。

事实上,当时几家酒厂之一的北京双合盛啤酒厂,只能在免税情况下才能艰难生存下去,于是恳请丁佛言代交呈文予以免税。丁佛言数次据理力争,使得国会未设机制酒税。双合盛啤酒厂非常感谢丁佛言的帮助,经理王禹川多次以5万元酬金相赠,丁佛言坚辞不受,并正色道:“我是为民族工业着想,并非出于私谊。”王经理无奈,给他送去两打啤酒,丁佛言不得已用书扇面和楹联回酬。

丁佛言之所以被誉为“鲁之灵光”,受到时人和后世的格外尊重,一方面当然与其从政之成绩、学术和艺术之丰硕成果有关,另一方面也必然与他这种清正凛然的性格与临财不苟的品质有关。这种品性的养成,受益于家庭的严格教育,也得益于山东地域文化与优秀传统文化的多方涵养。这就是传承。

从这个展览中,我们能够相当清楚地感受到,古代社会通过个人践行、家庭教育、政府提倡三个维度,倡导、实践着属于那个时代的价值观。丁佛言及他写给子侄辈的这副对联,就生动体现出这一点。我们也能深刻地感受到,这些高尚的行为规范、道德情操、家国情怀,至今仍渗透在我们日常生活的肌理中,铸造着我们独特的文化精神和民族魂魄。