运河潺潺过东昌

——行走大运河山东段系列报道之一

2024-05-12

作者:

来源:

大众日报

【 查看PDF版】

【 查看PDF版】

|

|

|

|

|

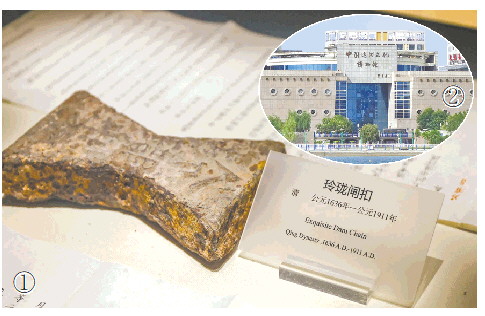

图①:玲珑闸扣 图②:中国运河文化博物馆

|

|

|

视频请扫描二维码观看

|

编者按:

2024年是中国大运河申遗成功十周年。作为“活着的、流动着的人类遗产”,大运河是文脉、记忆、乡愁,更是今天的人们创新创造的基因库、素材库。其中,山东段长643公里,是大运河船闸密度最大、水利工程成就最集中的咽喉要道。本栏目即日起推出行走大运河山东段系列报道,以文物为线索,讲好运河文化故事。

□ 本报记者 张依盟

古丝绸之路重镇张掖,取“张国臂掖,以通西域”之意。千里大运河也有自己的“腋”,便是聊城。聊城,受益于京杭大运河的开凿,在明清时期被誉为“漕挽之咽喉,天都之肘腋”,曾是北方三大商埠之一,“南有苏杭,北有临张”中的“临张”就是聊城的临清与张秋。

大运河,犹如流淌的史诗,给聊城留存了历代名胜古迹近3000处。矗立在东昌湖畔的聊城中国运河文化博物馆,是国内第一座以运河文化为主题的专题博物馆,不少市民和游客来此沉浸式感受大运河的魅力。

走进博物馆大门,就能看见一艘大船。它是目前已知京杭大运河主航道上年代最早的一艘漕船。据了解,这艘船于2002年出土于聊城城区闸口北50米处的运河里,残船长16.8米,宽约4米,共11个舱,为元代官府督造的典型漕船。

在展柜显微镜后,人们可以看到一个钉螺。钉螺本是南方物种,却是在这艘漕船的底板缝里发现的,由此也可以佐证,漕船经历过南航北运。

为充分发挥古船展示之作用,让珍藏在库房里的文物活起来,博物馆聘请了国内知名专家并经过多次论证,将该元代古船修葺复原。这艘元代漕船向人们证明了,当时聊城段运河已经可以通航大船,其规模之大,足见当年漕运繁荣旧影。

因地势高低悬殊,聊城段全靠设闸控制水势,仅从临清至安山段就设置跨河闸20座,因此又被称为“闸河”。闸坝共两种,一种是拦在运河上的闸坝,重点节制水量,调节航深;另一种是设在河岸沿上的闸坝,重点是调节水量,多为侧向建筑,外连湖、塘或天然河道。博物馆内的模型,形象地演示了梯次过闸法。

博物馆里,还有一对镇水兽,其名“蚣蝮”(gōng fù),人们相信镇水神兽可以镇服水妖,于是常在造船闸的时候就将其雕刻上,以达“防水患、保平安”的目的。

这些闸的存在让运河通行变得顺畅,各个朝代都为此设置官员、工人,人口的增长和流动带动了城镇的繁荣。山西、陕西一带的商人来聊城做生意为了联络感情而建造的山陕会馆,至今仍坐落在运河西岸,成为清代聊城商业繁荣的缩影和见证。

展厅里,陈列着一批临清贡砖。明清时期,临清砖因其质地坚硬、经久耐用等特点,成为修建宫殿城墙的特供用砖,北京的紫禁城、明十三陵、天坛等皇家建筑都使用了临清砖。临清砖之所以能成为朝廷贡砖,和当地的“莲花土”有重要关系。所谓“莲花土”就是因黄河冲积而形成的淤积土,土壤切面由一层红土、一层白土、一层黄色胶质土构成。“莲花土”土质细腻、无杂质,其烧成的砖“击之有声、断之无孔、坚硬结实、不碱不蚀”。临清位于运河沿岸,是漕运抵达京师的必经之路,占据了得天独厚的地理优势。如今,临清贡砖烧制技艺依然在传承使用,2008年,被列入国家级非物质文化遗产保护名录。

都说有水的地方,都特别有灵气。中国历史上有据可考的状元一共有500余位,而聊城籍占了18位,其中有两位武状元。博物馆展出了邓钟岳手书的木质楹联“葵怀思向日,玉树欲临风”。邓钟岳是康熙皇帝钦点的状元,有“字甲天下”之誉。

一条大运河,半部华夏史。运河潺潺过东昌,尽说过往繁华事。

2024年是中国大运河申遗成功十周年。作为“活着的、流动着的人类遗产”,大运河是文脉、记忆、乡愁,更是今天的人们创新创造的基因库、素材库。其中,山东段长643公里,是大运河船闸密度最大、水利工程成就最集中的咽喉要道。本栏目即日起推出行走大运河山东段系列报道,以文物为线索,讲好运河文化故事。

□ 本报记者 张依盟

古丝绸之路重镇张掖,取“张国臂掖,以通西域”之意。千里大运河也有自己的“腋”,便是聊城。聊城,受益于京杭大运河的开凿,在明清时期被誉为“漕挽之咽喉,天都之肘腋”,曾是北方三大商埠之一,“南有苏杭,北有临张”中的“临张”就是聊城的临清与张秋。

大运河,犹如流淌的史诗,给聊城留存了历代名胜古迹近3000处。矗立在东昌湖畔的聊城中国运河文化博物馆,是国内第一座以运河文化为主题的专题博物馆,不少市民和游客来此沉浸式感受大运河的魅力。

走进博物馆大门,就能看见一艘大船。它是目前已知京杭大运河主航道上年代最早的一艘漕船。据了解,这艘船于2002年出土于聊城城区闸口北50米处的运河里,残船长16.8米,宽约4米,共11个舱,为元代官府督造的典型漕船。

在展柜显微镜后,人们可以看到一个钉螺。钉螺本是南方物种,却是在这艘漕船的底板缝里发现的,由此也可以佐证,漕船经历过南航北运。

为充分发挥古船展示之作用,让珍藏在库房里的文物活起来,博物馆聘请了国内知名专家并经过多次论证,将该元代古船修葺复原。这艘元代漕船向人们证明了,当时聊城段运河已经可以通航大船,其规模之大,足见当年漕运繁荣旧影。

因地势高低悬殊,聊城段全靠设闸控制水势,仅从临清至安山段就设置跨河闸20座,因此又被称为“闸河”。闸坝共两种,一种是拦在运河上的闸坝,重点节制水量,调节航深;另一种是设在河岸沿上的闸坝,重点是调节水量,多为侧向建筑,外连湖、塘或天然河道。博物馆内的模型,形象地演示了梯次过闸法。

博物馆里,还有一对镇水兽,其名“蚣蝮”(gōng fù),人们相信镇水神兽可以镇服水妖,于是常在造船闸的时候就将其雕刻上,以达“防水患、保平安”的目的。

这些闸的存在让运河通行变得顺畅,各个朝代都为此设置官员、工人,人口的增长和流动带动了城镇的繁荣。山西、陕西一带的商人来聊城做生意为了联络感情而建造的山陕会馆,至今仍坐落在运河西岸,成为清代聊城商业繁荣的缩影和见证。

展厅里,陈列着一批临清贡砖。明清时期,临清砖因其质地坚硬、经久耐用等特点,成为修建宫殿城墙的特供用砖,北京的紫禁城、明十三陵、天坛等皇家建筑都使用了临清砖。临清砖之所以能成为朝廷贡砖,和当地的“莲花土”有重要关系。所谓“莲花土”就是因黄河冲积而形成的淤积土,土壤切面由一层红土、一层白土、一层黄色胶质土构成。“莲花土”土质细腻、无杂质,其烧成的砖“击之有声、断之无孔、坚硬结实、不碱不蚀”。临清位于运河沿岸,是漕运抵达京师的必经之路,占据了得天独厚的地理优势。如今,临清贡砖烧制技艺依然在传承使用,2008年,被列入国家级非物质文化遗产保护名录。

都说有水的地方,都特别有灵气。中国历史上有据可考的状元一共有500余位,而聊城籍占了18位,其中有两位武状元。博物馆展出了邓钟岳手书的木质楹联“葵怀思向日,玉树欲临风”。邓钟岳是康熙皇帝钦点的状元,有“字甲天下”之誉。

一条大运河,半部华夏史。运河潺潺过东昌,尽说过往繁华事。