用画笔回馈生活的恩赐

——丁宁原书画艺术风貌小记

2023-12-02

作者:

来源:

大众日报

【 查看PDF版】

【 查看PDF版】

|

|

|

|

|

丁宁原,1939年生,山东青州人。山东师范大学教授,山东画院顾问,山东省美协顾问。

|

|

|

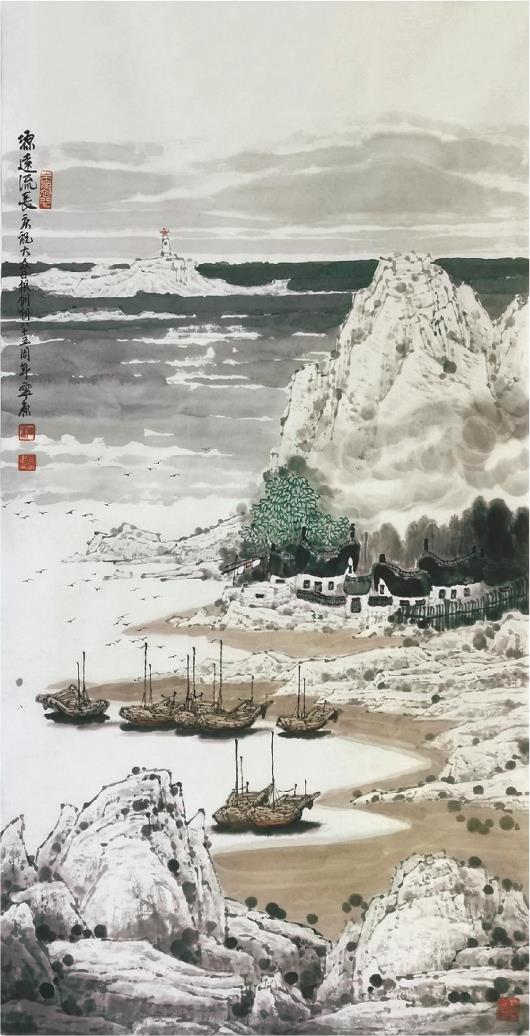

丁宁原 《源远流长》 69cm×138cm

|

隔 本报记者 霍晓蕙

时光知味,岁月留香。2024年1月1日,大众日报将迎来创刊85周年。与大众日报同龄的画家丁宁原先生,和这份报纸有着深厚的渊源和友谊。他1958年就担任了《大众日报》的美术通讯员,数十年间,为《大众日报》绘制了许多独具特色的刊头,创作了不少精品画作。为庆贺大众日报创刊85周年,丁宁原先生应邀创作国画作品《源远流长》,寄托他对报社美好的祝愿。 ——编者

2020年初秋,为庆祝大众报业集团成立二十周年,丁宁原先生和李承志、刘书军先生受邀合作国画巨制《揽青山 观沧海》。在那十多天里,我现场观摩之余常和丁宁原先生交流。陪伴他们创作的时候,我还抽时间帮助丁老编校了《丁宁原写生扇面集》的初稿。那些画作和写生札记,让我对丁老的艺术观念和风貌有了进一步的了解。

集子里所收录的作品虽然尺幅不大,却生动地表现了山水的多姿、生活的多彩,同时传达出一种十分鲜明的艺术观,即“艺术源于生活”,这是丁宁原教授所坚持的创作道路。他一直行进在写生的路上,一直葆有“用画笔回馈生活的恩赐”的情怀,耄耋之年,初心不改。

从小学时,热爱绘画的丁宁原就有一双发现美的眼睛,身边的景物常被他记录在纸头笔端。速写生活的习惯,从那时起直到今天,一直未曾改变。从1958年开始,他成了《大众日报》《济南日报》的美术通讯员,持续了三十余年。扎实的造型能力、画家特有的细腻情感加上新闻的敏感度,使他的画艺不断提升,留下了许多有意思、有意义的刊头和画作。1959年,丁宁原参加“腰斩黄河文艺服务团”,怀着振奋的心情深入工地的各个角落,全面搜集创作素材,从不同角度画了大量工地场景速写,留下了一批充满时代精神、饱含激情的写生作品,为后来的创作打下了基础。1960年5月,相关作品参展《山东省腰斩黄河写生画展》晋京展。《山东省腰斩黄河写生画展》当年在全国引起轰动,对当时的中国画创作产生了强烈的冲击,具有十分重要的积极意义。对于丁宁原先生来说,那是一段激情燃烧的岁月,自此他在艺术道路上以踏踏实实的精神勇往直前。

岁月倏忽,光阴荏苒。几十年来,无论走到什么地方,丁宁原先生笔不离手,写生不辍。齐鲁大地、大江南北甚至异国他乡,所到之处,均有创作。一幅幅画面,留下一路的美好,记录难忘的瞬间。丁宁原先生说,行万里路,开阔了眼界,还留下了彼时的“此情此景”。时隔多年再回首,当年情景仍在,美好往昔在画中是那样真实,这怎能不生发出几多乡愁呢?

写生是一种绘画方式和手段,其目的是为了创作。在胶东渔村采风时,丁宁原钟情并锁定了这一山水画审美新领域,无数次去深入生活,不断地认识、体验,心向往之,笔墨绘之,自1973年至今,写生稿累积了近千幅,创作出一批属于自己的渔家生活题材画作,开拓出属于自己的独特绘画风貌。

在深入生活的同时,丁宁原先生注重探讨、挖掘作品的文化内涵,丁老画集中收录了一组曲阜孔子出生地尼山的写生,其中的坤灵洞、智源溪等主要表现的不仅是景,更重要的是圣人的遗迹。丁宁原于1983年深秋去尼山写生时,景区竟只有他一人,他登上观川亭后不由得感叹:环顾苍茫大地,奔腾的河水已经不再,但时光已经流逝了两千多年。再如崂山名景写生,关于道家的深远影响和历史上佛道两家的斗争,画中均有涉猎。泰山写生的题材较广,其中冯玉祥先生墓着墨较多。俄罗斯贝加尔湖写生,让他想到了苏武牧羊的故事,勾起了对故国领土的怀念之情。美国写生中有一幅《消失的部落》,不仅描绘了科罗拉多峡谷的雄奇壮美,更重要的是画中表现了对印第安人历史上悲惨遭遇的关注。同时,大量的作品还记录了难得的历史瞬间,如黄河坝下安营寨、泰山天街(1962年画)、三峡淹没名景张飞庙、白帝城、石琴响雪,以及济南老火车站等。

从作品中可以看出,丁宁原先生不断有技法上的提升和突破。他吸收其他画种的长处,在色彩的运用(如外国写生中天空和风雪的处理)、空间透视的把控(如《搓山云海》《消失的部落》)、对比关系的强化(如《沃特顿冰川》)、构图形式的突破(如《长海寻梦组画》)等方面,均有突破和创新,逐步形成了个性化的笔墨。

在青州丁宁原孙爱华艺术馆,常年展出伉俪二人多年的书画作品,时间跨度有六十余年,记录了丁宁原先生的个人生活和创作轨迹,同时也留下了时代的印记。这里面,有青春韶华的梦想,有激情燃烧的岁月,有坎坷经历的纠结,也有耄耋之年的超脱。他说,希望通过这些画,留住漫漫长路上难以忘怀的乡愁。因为热爱,所以乡愁浓郁,也正是因为对生活的热爱,才促使他不停歇地投入生活之中。

时光知味,岁月留香。2024年1月1日,大众日报将迎来创刊85周年。与大众日报同龄的画家丁宁原先生,和这份报纸有着深厚的渊源和友谊。他1958年就担任了《大众日报》的美术通讯员,数十年间,为《大众日报》绘制了许多独具特色的刊头,创作了不少精品画作。为庆贺大众日报创刊85周年,丁宁原先生应邀创作国画作品《源远流长》,寄托他对报社美好的祝愿。 ——编者

2020年初秋,为庆祝大众报业集团成立二十周年,丁宁原先生和李承志、刘书军先生受邀合作国画巨制《揽青山 观沧海》。在那十多天里,我现场观摩之余常和丁宁原先生交流。陪伴他们创作的时候,我还抽时间帮助丁老编校了《丁宁原写生扇面集》的初稿。那些画作和写生札记,让我对丁老的艺术观念和风貌有了进一步的了解。

集子里所收录的作品虽然尺幅不大,却生动地表现了山水的多姿、生活的多彩,同时传达出一种十分鲜明的艺术观,即“艺术源于生活”,这是丁宁原教授所坚持的创作道路。他一直行进在写生的路上,一直葆有“用画笔回馈生活的恩赐”的情怀,耄耋之年,初心不改。

从小学时,热爱绘画的丁宁原就有一双发现美的眼睛,身边的景物常被他记录在纸头笔端。速写生活的习惯,从那时起直到今天,一直未曾改变。从1958年开始,他成了《大众日报》《济南日报》的美术通讯员,持续了三十余年。扎实的造型能力、画家特有的细腻情感加上新闻的敏感度,使他的画艺不断提升,留下了许多有意思、有意义的刊头和画作。1959年,丁宁原参加“腰斩黄河文艺服务团”,怀着振奋的心情深入工地的各个角落,全面搜集创作素材,从不同角度画了大量工地场景速写,留下了一批充满时代精神、饱含激情的写生作品,为后来的创作打下了基础。1960年5月,相关作品参展《山东省腰斩黄河写生画展》晋京展。《山东省腰斩黄河写生画展》当年在全国引起轰动,对当时的中国画创作产生了强烈的冲击,具有十分重要的积极意义。对于丁宁原先生来说,那是一段激情燃烧的岁月,自此他在艺术道路上以踏踏实实的精神勇往直前。

岁月倏忽,光阴荏苒。几十年来,无论走到什么地方,丁宁原先生笔不离手,写生不辍。齐鲁大地、大江南北甚至异国他乡,所到之处,均有创作。一幅幅画面,留下一路的美好,记录难忘的瞬间。丁宁原先生说,行万里路,开阔了眼界,还留下了彼时的“此情此景”。时隔多年再回首,当年情景仍在,美好往昔在画中是那样真实,这怎能不生发出几多乡愁呢?

写生是一种绘画方式和手段,其目的是为了创作。在胶东渔村采风时,丁宁原钟情并锁定了这一山水画审美新领域,无数次去深入生活,不断地认识、体验,心向往之,笔墨绘之,自1973年至今,写生稿累积了近千幅,创作出一批属于自己的渔家生活题材画作,开拓出属于自己的独特绘画风貌。

在深入生活的同时,丁宁原先生注重探讨、挖掘作品的文化内涵,丁老画集中收录了一组曲阜孔子出生地尼山的写生,其中的坤灵洞、智源溪等主要表现的不仅是景,更重要的是圣人的遗迹。丁宁原于1983年深秋去尼山写生时,景区竟只有他一人,他登上观川亭后不由得感叹:环顾苍茫大地,奔腾的河水已经不再,但时光已经流逝了两千多年。再如崂山名景写生,关于道家的深远影响和历史上佛道两家的斗争,画中均有涉猎。泰山写生的题材较广,其中冯玉祥先生墓着墨较多。俄罗斯贝加尔湖写生,让他想到了苏武牧羊的故事,勾起了对故国领土的怀念之情。美国写生中有一幅《消失的部落》,不仅描绘了科罗拉多峡谷的雄奇壮美,更重要的是画中表现了对印第安人历史上悲惨遭遇的关注。同时,大量的作品还记录了难得的历史瞬间,如黄河坝下安营寨、泰山天街(1962年画)、三峡淹没名景张飞庙、白帝城、石琴响雪,以及济南老火车站等。

从作品中可以看出,丁宁原先生不断有技法上的提升和突破。他吸收其他画种的长处,在色彩的运用(如外国写生中天空和风雪的处理)、空间透视的把控(如《搓山云海》《消失的部落》)、对比关系的强化(如《沃特顿冰川》)、构图形式的突破(如《长海寻梦组画》)等方面,均有突破和创新,逐步形成了个性化的笔墨。

在青州丁宁原孙爱华艺术馆,常年展出伉俪二人多年的书画作品,时间跨度有六十余年,记录了丁宁原先生的个人生活和创作轨迹,同时也留下了时代的印记。这里面,有青春韶华的梦想,有激情燃烧的岁月,有坎坷经历的纠结,也有耄耋之年的超脱。他说,希望通过这些画,留住漫漫长路上难以忘怀的乡愁。因为热爱,所以乡愁浓郁,也正是因为对生活的热爱,才促使他不停歇地投入生活之中。