面孔

2025-09-26

作者:

来源:

大众日报

【 查看PDF版】

【 查看PDF版】

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

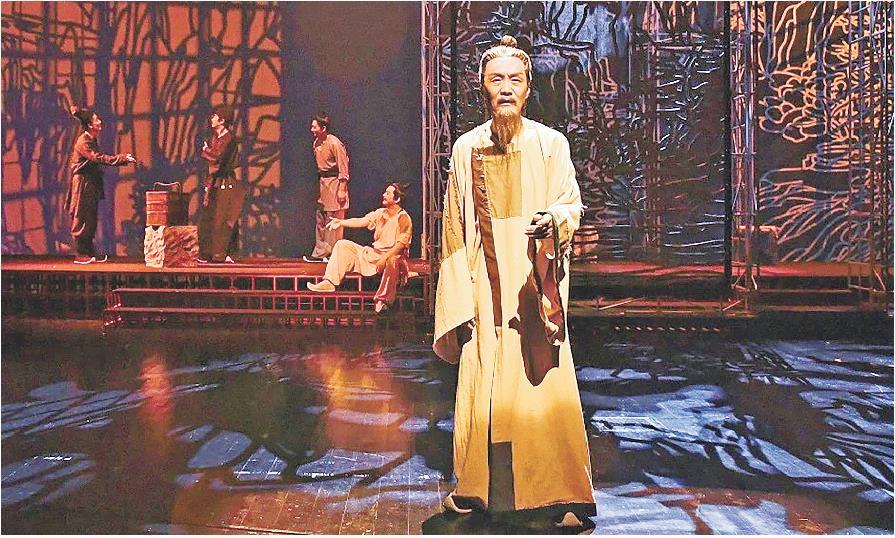

冯远征:

塑造更贴近“人”的杜甫

8月7日,由郭启宏编剧,冯远征自导自演的北京人艺历史剧《杜甫》在首都剧场开启第五轮演出的大幕。

冯远征的表演生涯始于1985年。作为“老戏骨”,他塑造了众多经典角色,有市井小人物(《茶馆》中的松二爷)、文人(《司马迁》中的司马迁)、帝王(《公民》中的溥仪)、政治家(《张居正》中的张居正)等,他塑造的人物性格鲜明,反差强烈,绝非模式化表演。

此次重新饰演诗人杜甫,冯远征63岁,跟剧中杜甫的年龄相仿。他认为,编剧郭启宏选了条新路,写杜甫一生中最苦的阶段,切入点也特别。虽是写“诗圣”,但不像写《李白》那样赋予他诗情画意。因此,冯远征在塑造人物时,不单想着杜甫是个诗人,更想把他当成一个活生生的人。

舞台上的杜甫,是一位在世俗中沉浮,灵魂始终高贵的人:他渴望为官,却不屑官场逢迎;心系黎民,却苦寻不到出路;他面对不公,敢于仗义执言;为了生存,也能弯下腰身。随着对杜甫的理解逐步深入,冯远征在复排《杜甫》时,创新融入了不少亮点。冯远征说,这次复排更强调人物的精准塑造,力求完成台词和内心的深度挖掘。

梁鸿:

重新审视教育与父母之爱

以“梁庄三部曲”成名的作家梁鸿,最近出版了长篇非虚构作品《要有光》。在这部历时五年完成的新作中,梁鸿聚焦青少年因家庭创伤、学业压力引发的厌学、抑郁等心理困境。

作为母亲的梁鸿,前几年为了全身心照顾孩子,一直没有写书。在这期间,她发现与孩子之间的交流是错位的。因为与孩子的争吵,她陷入了迷茫与痛苦。这是她目光转向家庭关系与青少年心理健康领域,启动写作项目的起点。

从2022年开始的两年多时间里,梁鸿分别走进大城市精英家庭、沿海中等收入家庭与县乡留守儿童家庭,目睹了亲子间的冲突与创伤。她的访问对象有因厌学而抑郁焦虑被送到精神卫生中心的高中生,有因受不了快节奏的学校生活而吞下安眠药的初中生,也有患有多动症、躁郁症而被父母“抛弃”的小学生,还有父母为高知群体却因被“鸡娃”而厌学、休学的学生……

梁鸿发现,教育焦虑普遍存在,父母之爱或许并不“纯粹”。大多数“问题少年”的父母缺乏自省和共情,常把困境归因于孩子的“叛逆”,甚至将家庭压力转嫁给孩子。直到书写完,梁鸿也很难为此提供具体的解决方案。但一个个顽强自救、带着创伤前行的孩子让她感受到,“我们真的太小看我们的孩子了。他们远比成人所想象的更清醒、更有洞察,也更有力量——哪怕自己正处在情绪漩涡中。”

吕德文:

揭开城市管理的真实逻辑

为什么有城管?为什么城管是现在的形式?城管和小贩到底是怎样的关系?武汉大学社会学院教授吕德文通过深入的田野调查,试图揭示街头秩序的真实逻辑。他的研究成果《鲁磨路:城管、小贩与街头秩序》一书最近出版。

吕德文选择了连接鲁巷到磨山的一条普通街道,街道全长2.3公里,宽8米。鲁磨路作为城乡接合部的马路市场,一方面是小贩赖以生存的公共空间,另一方面又是城市管理的敏感地带。为了进入这一街头世界,吕德文既以协管员身份跟随城管执法,也以小贩身份亲自摆摊。他发现,鲁磨路的秩序并非黑白分明的对抗,而是城管与小贩在日复一日的互动中达成的默契。冲突虽不可避免,但他们在矛盾中形成了可以预期、能够延续的街头稳定,这正是城市治理背后最真实的逻辑。

吕德文由此指出,城市边缘地带并不是失控的空白,而是通过这种微观的空间治理术被纳入城市治理体系之中,在庇护边缘人群与维持街头秩序之间找到一种现实的调适。他用“猫鼠游戏”来概括城管与小贩之间日常的互动逻辑。表面上,这是一个对抗性的关系:城管驱赶,小贩逃避;城管设点,小贩游击。然而深入观察会发现,这种“游戏”既包含冲突,又暗含默契。因此,吕德文在书中总结并提出:城市共同体的可能性正是在街头的互动中被塑造出来的。他的研究也为当下的城市治理提供了重要启示与思路。

(□记者 宫小昀 整理)

塑造更贴近“人”的杜甫

8月7日,由郭启宏编剧,冯远征自导自演的北京人艺历史剧《杜甫》在首都剧场开启第五轮演出的大幕。

冯远征的表演生涯始于1985年。作为“老戏骨”,他塑造了众多经典角色,有市井小人物(《茶馆》中的松二爷)、文人(《司马迁》中的司马迁)、帝王(《公民》中的溥仪)、政治家(《张居正》中的张居正)等,他塑造的人物性格鲜明,反差强烈,绝非模式化表演。

此次重新饰演诗人杜甫,冯远征63岁,跟剧中杜甫的年龄相仿。他认为,编剧郭启宏选了条新路,写杜甫一生中最苦的阶段,切入点也特别。虽是写“诗圣”,但不像写《李白》那样赋予他诗情画意。因此,冯远征在塑造人物时,不单想着杜甫是个诗人,更想把他当成一个活生生的人。

舞台上的杜甫,是一位在世俗中沉浮,灵魂始终高贵的人:他渴望为官,却不屑官场逢迎;心系黎民,却苦寻不到出路;他面对不公,敢于仗义执言;为了生存,也能弯下腰身。随着对杜甫的理解逐步深入,冯远征在复排《杜甫》时,创新融入了不少亮点。冯远征说,这次复排更强调人物的精准塑造,力求完成台词和内心的深度挖掘。

梁鸿:

重新审视教育与父母之爱

以“梁庄三部曲”成名的作家梁鸿,最近出版了长篇非虚构作品《要有光》。在这部历时五年完成的新作中,梁鸿聚焦青少年因家庭创伤、学业压力引发的厌学、抑郁等心理困境。

作为母亲的梁鸿,前几年为了全身心照顾孩子,一直没有写书。在这期间,她发现与孩子之间的交流是错位的。因为与孩子的争吵,她陷入了迷茫与痛苦。这是她目光转向家庭关系与青少年心理健康领域,启动写作项目的起点。

从2022年开始的两年多时间里,梁鸿分别走进大城市精英家庭、沿海中等收入家庭与县乡留守儿童家庭,目睹了亲子间的冲突与创伤。她的访问对象有因厌学而抑郁焦虑被送到精神卫生中心的高中生,有因受不了快节奏的学校生活而吞下安眠药的初中生,也有患有多动症、躁郁症而被父母“抛弃”的小学生,还有父母为高知群体却因被“鸡娃”而厌学、休学的学生……

梁鸿发现,教育焦虑普遍存在,父母之爱或许并不“纯粹”。大多数“问题少年”的父母缺乏自省和共情,常把困境归因于孩子的“叛逆”,甚至将家庭压力转嫁给孩子。直到书写完,梁鸿也很难为此提供具体的解决方案。但一个个顽强自救、带着创伤前行的孩子让她感受到,“我们真的太小看我们的孩子了。他们远比成人所想象的更清醒、更有洞察,也更有力量——哪怕自己正处在情绪漩涡中。”

吕德文:

揭开城市管理的真实逻辑

为什么有城管?为什么城管是现在的形式?城管和小贩到底是怎样的关系?武汉大学社会学院教授吕德文通过深入的田野调查,试图揭示街头秩序的真实逻辑。他的研究成果《鲁磨路:城管、小贩与街头秩序》一书最近出版。

吕德文选择了连接鲁巷到磨山的一条普通街道,街道全长2.3公里,宽8米。鲁磨路作为城乡接合部的马路市场,一方面是小贩赖以生存的公共空间,另一方面又是城市管理的敏感地带。为了进入这一街头世界,吕德文既以协管员身份跟随城管执法,也以小贩身份亲自摆摊。他发现,鲁磨路的秩序并非黑白分明的对抗,而是城管与小贩在日复一日的互动中达成的默契。冲突虽不可避免,但他们在矛盾中形成了可以预期、能够延续的街头稳定,这正是城市治理背后最真实的逻辑。

吕德文由此指出,城市边缘地带并不是失控的空白,而是通过这种微观的空间治理术被纳入城市治理体系之中,在庇护边缘人群与维持街头秩序之间找到一种现实的调适。他用“猫鼠游戏”来概括城管与小贩之间日常的互动逻辑。表面上,这是一个对抗性的关系:城管驱赶,小贩逃避;城管设点,小贩游击。然而深入观察会发现,这种“游戏”既包含冲突,又暗含默契。因此,吕德文在书中总结并提出:城市共同体的可能性正是在街头的互动中被塑造出来的。他的研究也为当下的城市治理提供了重要启示与思路。

(□记者 宫小昀 整理)