山东“十四五”时期金融发展与改革回眸

2025-09-26

作者:

来源:

大众日报

【 查看PDF版】

【 查看PDF版】

|

|

|

金融是现代经济的血脉。血脉通,则发展畅;金融活,则经济活。

站在“十四五”迎来圆满收官与“十五五”即将启航的历史交汇点,回望五年奋进路,山东金融系统深入贯彻落实中央金融工作会议精神,以党建为引领,牢牢把握服务实体经济这一根本宗旨,以改革开放为动力,以防控风险为底线,交出了一份沉甸甸的金融答卷。

党建引领 文化润心

今年7月,尼山苍松翠柏间,举行了一场关于“传统文化与现代金融”的对话。作为尼山世界文明论坛首次设立的金融文化论坛,吸引了70余位中外嘉宾共聚一堂,从中华优秀传统文化中汲取智慧力量,探寻现代金融的文化根基。这场高层次文明对话,也是山东金融系统坚定践行中国特色金融文化、筑牢金融报国初心的生动写照。

金融高质量发展既需要“硬实力”的支撑,更离不开“软实力”的滋养。山东始终将坚持和加强党对金融工作的全面领导作为做好金融工作的根本保证,为金融业行稳致远注入持久而深厚的精神动力。

队伍建设是抓好党建工作的关键支撑。山东坚持“走出去”与“请进来”相结合,分类分级实施培训,着力锻造政治过硬、能力过硬、作风过硬的高素质专业化金融干部队伍。先后举办学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神、推动金融高质量发展、金融强省大课堂等系列培训,切实增强党员干部金融思维和金融工作能力。

山东保护和运用红色金融资源,大力培育和弘扬中国特色金融文化,将“五要五不”要求融入公司治理、经营管理和队伍建设全链条。省委宣传部、省委金融工委联合召开专题座谈会,省委常委会会议审议出台《全省培育和弘扬中国特色金融文化工作方案》,广泛组织开展“金融工作政治性、人民性大家谈”“讲好诚信故事、坚守契约精神”等活动,推动“五要五不”成为日用而不觉的行为规范和行业准则。

山东坚持在体制机制上持续发力,构建党建工作的“四梁八柱”。召开全省地方金融系统党的建设工作会议,全面部署系统党建工作,建立央地协同9大机制并增设联学联建机制;贯通纵向管理,持续完善地方金融系统党建工作体系。健全制度保障,制定实施党建工作要点以及述职评议、党建督查等配套制度文件,以“1+N”制度体系夯实责任根基。调整理顺有关省属金融企业党组织关系,夯实基层基础,强化典型选树,6名党员获评“高质量发展强担当”省级榜样,实现地方金融系统此类荣誉近年来零的突破。

党建工作的成效最终要体现在推动发展、破解难题上。山东积极推动党建与业务深度融合,以“三有三找”机制破解实际难题。在防风险中,组建党员突击队攻坚中小金融机构改革、风险资产压降等重点任务;在强监管中,创新“党建+监管”模式,将党的领导嵌入机构准入、检查、退出的全流程;在促发展中,把服务实体经济、做好金融“五篇大文章”的成效作为党建考核的关键指标。

同时,山东大力培育“好品金融”品牌,开展2025“好品金融”典型案例和产品评选,共评选产生85个典型案例和金融创新产品,召开“弘扬中国特色金融文化培育‘好品金融’品牌”工作座谈会,对获评产品进行发布,激励全省金融系统守正创新、担当作为。

服务实体 聚力笃行

服务实体经济是金融的天职。在山东,这句话不是空谈,而是每天都在发生的生动实践。

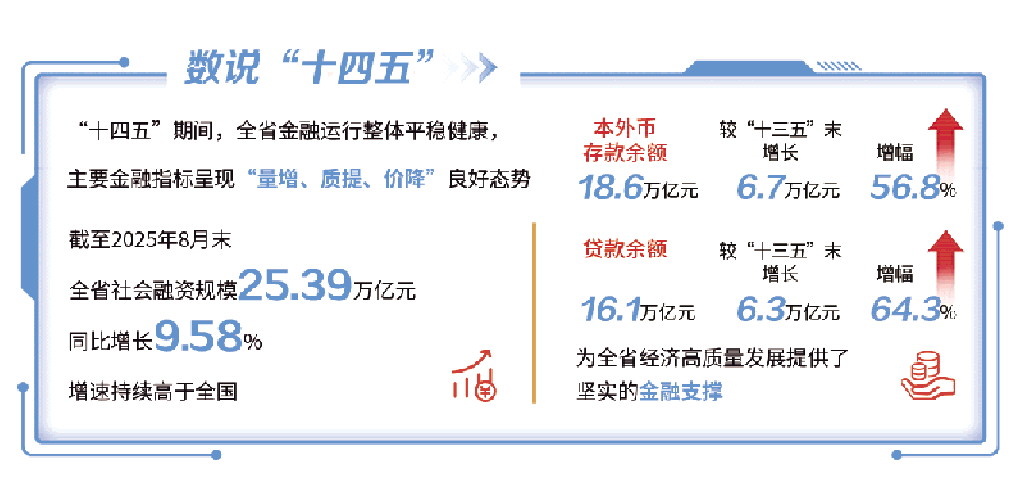

“十四五”期间,全省金融运行整体平稳健康,主要金融指标呈现“量增、质提、价降”良好态势。截至今年8月末,全省社会融资规模25.39万亿元,同比增长9.58%,增速持续高于全国;本外币存款、贷款余额分别达到18.6万亿元、16.1万亿元,较“十三五”末分别增长6.7万亿元、6.3万亿元,增幅分别为56.8%、64.3%。这一持续快速增长态势,为全省经济高质量发展提供了坚实的金融支撑。

放眼齐鲁大地,金融精准滴灌百业、滋养万家的画卷已跃然眼前。过去5年,山东金融系统聚焦金融“五篇大文章”,以金融活水激发经济活力。

聚焦科技金融,助力产业升级。2024年,万华化学集团获全省首笔技术改造贷款,支持其百万吨级乙烯项目推进。此类案例在山东不断涌现。截至今年7月末,全省科技企业贷款同比增长18.67%,金融资源正加速流向关键技术攻关和先进制造领域。

做优绿色金融,创新成果丰硕。全国首单海洋碳汇贷款、首单“碳中和”理财产品、首单湿地碳汇贷款等创新产品接连落地山东,绿色贷款余额同比增长31.2%,展现出山东金融业支持绿色低碳发展的创新活力。

深耕普惠金融,持续降费扩面。创新建立民营企业直连服务机制,深入开展个体工商户融资服务对接,截至2025年8月末,累计为1.52万户个体工商户发放贷款58.7亿元。截至8月末,非国有企业贷款余额达3.2万亿元,较年初增加1644.1亿元;普惠小微贷款余额2.3万亿元,平均贷款利率降至3.92%,融资成本的下降让更多经营主体轻装上阵。在广袤的乡村,金融的力量同样令人振奋。省委金融办会同相关部门出台8个金融支持乡村振兴政策文件,联合举办“服务打造乡村振兴齐鲁样板加速跑”现场推进会,18个乡村振兴省重点项目现场签约,总金额212亿元;261个项目、融资需求2178亿元现场联合办贷。省农担累计为全省31.2万户农业经营主体提供担保贷款2070亿元,为4.1万多个种粮大户提供担保贷款180亿元。

提升养老金融,守护美好生活。出台《山东省推进养老金融高质量发展行动方案》,深入实施养老金融组织体系夯基、养老金融试点引领等十大行动,引导金融机构创新信贷产品和服务模式,增强养老服务行业发展活力。截至7月末,全省养老产业贷款同比增长32.3%,服务银发经济的体系正在不断完善。

深化数字金融,推动惠企行动。“十四五”期间,山东坚持把数字化转型作为引领金融业高质量发展、跨越式提升的战略举措和推动经济高质量发展的重大工程,率先出台《山东省数字金融惠企行动方案》,加快推进数智金融大脑构建、金融领域数据强基等“十项行动”攻坚突破。

在服务重大战略方面,金融资源精准适配。今年8月末,沿黄9市本外币贷款余额达7.8万亿元,较“十三五”末增长3.1万亿元,增幅65.58%。此外,全省金融机构持续强化对绿色低碳高质量发展先行区建设、工业经济“头号工程”等重点领域的支持。8月末,制造业贷款余额2.1万亿元,同比增长10.8%;基础设施行业余额4.8万亿元,同比增长13.4%,均显著高于全部贷款增速。这些数据充分印证了金融资源对重大战略和重点领域的精准聚焦,展现出山东金融系统服务国家战略的政治担当与实干效能。

资本市场服务实体经济能力持续增强。“十四五”以来,山东新增境内外上市公司106家,总数达429家,募集资金近700亿元,千亿元市值境内上市公司达8家,整体表现稳居全国前列。其间,33家“专精特新”企业成功上市,展现出山东新兴产业的蓬勃活力和韧劲。

保险保障功能也实现稳步提升。山东不断丰富保险产品,拓展服务触角。截至7月末,全省累计实现保费收入3188.35亿元,同比增长8.07%;累计保险赔付支出1161.34亿元,同比增长12.67%。

同时,积极开展险资入鲁活动,截至2025年6月末,保险资金通过债权投资计划、股权投资计划、保险私募基金三类产品投向山东省累计登记规模5800多亿元。保险资金还积极通过认购债券、战配股票、参与公募REITs等方式,参与山东经济建设。

改革破局 开放融通

加快建设中国特色现代金融体系,改革开放是关键词。过去5年,山东坚持改革作楫、开放为帆,聚焦重点领域和关键环节攻坚突破,金融创新活力持续迸发,齐鲁金融焕发崭新气象。

“美德积分越高,贷款额度越高,还可以进行利率优惠。”费县新庄镇金石沟村村民李国栋说。2011年,他回村创办了费县懿兴塑料制品公司,在他急需资金扩大经营规模时,美德积分获得30万元“美德信用贷”,解决了资金周转难题。在临沂普惠金融服务乡村振兴改革试验区的创新实践中,村民的“美德积分”转化为实实在在的“信用价值”,开创了“美德+积分+金融”的全新模式。

区域金融改革的画卷同样在济南和威海徐徐展开。济南科创金融改革试验区创新构建“六专四价”机制,提升科技金融专业化服务能力,累计研发112项科创专项信贷产品,实现融资支持285.4亿元,年均为科创企业提供风险保障超3000亿元。截至6月末,济南市科创企业贷款余额3039.78亿元,较获批前增长176.7%。威海市在绿色金融领域先行先试,首批12家银行机构绿色支行挂牌运行,全省首笔碳普惠管理平台(试运行)海草床碳汇交易成功落地,截至6月末,威海市绿色贷款余额1353.1亿元,占全部贷款比重达21.8%,近4年增速均保持在40%以上;存量蓝色贷款480笔,贷款余额284.66亿元。

金融改革不仅需要单点突破,更需系统协同。山东推动金融资源上下贯通,对上深化与中央金融机构合作,争取更多金融资源流向山东;对下推动金融资源加快下沉一线,组织省级金融机构赴市县开展“金融直达基层加速跑”行动,聚焦重大项目、产业集群、科创小微、新质生产力、房地产、城投公司等重点领域,促成省行信贷审批条线负责同志与企业直面对接,企业融资需求现场审核、提级办理,入库项目8000多个、融资金额超1.6万亿元,累计为7530个项目投放资金4897.32亿元,审批时间平均缩短50%。为方便企业拓宽融资渠道,优化融资结构,联合举办“资本市场直达基层加速跑”活动,带领企业走进港交所、深交所等,促成企业与基金精准对接,通过政策宣讲、企业座谈、实地调研“三位一体”模式,帮助企业准确把握板块定位、靶向解决上市困惑。今年以来,全省新增8家境内外首发上市企业,23家企业境内外上市申请获受理。

金融改革的深度,最终要体现在经营主体的获得感上。山东着力抢抓金融增量政策落实。落实小微企业融资协调机制,调度梳理5.6万家优质中小微企业名单,第一时间推送发改部门,助力在全国率先组织开展大走访活动,相关做法在国家协调机制简报第一期刊发推广。落实无还本续贷政策,化解转贷续贷难点。济南、青岛注册成立10只股权投资基金,认缴出资额达66.53亿元,重点投向高端制造、集成电路、新一代信息技术等战略性新兴产业;64家企业获批150.13亿元股票回购增持再贷款资金支持;中泰证券获首批证券公司互换便利资质,并获批100亿元额度。

改革纵深推进,开放亦蹄疾步稳。

重大开放活动目不暇接,走出去引进来成果丰硕。“商务+金融”不断深化,“鲁贸贷”“关税保”“齐鲁进口贷”等惠企政策增量扩面,赋能外贸发展,助企出海远航,2025年上半年,向商务领域提供金融支持3887.56亿元。跨国公司领导人青岛峰会期间,举办“聚势齐鲁 融通全球”海外基金投资合作论坛,推动达成投融资意向项目71个、总需求135.7亿元;开展港澳“山东周”金融专场活动;会同省商务厅和工行山东分行举办工商银行“环球工银 聚力齐鲁”服务高水平对外开放系列活动,12家海内外企业与9家工商银行境内外机构完成合作签约;协同举办“万企出海 鲁贸全球”行动,1—8月出口信用保险保障外贸出口超3900亿元,同比增长11%。

高能级开放平台集聚,跨境金融服务创新精准赋能。“十四五”以来,山东各金融机构积极对接和服务高能级开放平台发展战略,围绕自贸试验区、上合示范区、开发区内企业多元化需求,深化跨境结算等领域创新,为全省开放型经济发展提供有力金融支撑。从农业银行的“三位一体”响应机制,到工商银行的首创自贸试验区出资型风参业务;从中国银行的跨境电商外汇收支轧差结算业务突破,到建设银行的大额境外保函支持;从中国信保的“一带一路”项目护航,到省农担公司的特色产业集群担保……这些创新共同构筑起山东开放型经济发展的金融后盾。

随着一系列开放举措的深入推进,山东跨境金融发展成效显著。2025年上半年,全省国际业务收支同比增长14.1%;优质企业贸易收支便利化业务量增长49.2%。8月末,全省港澳台、外商企业贷款余额增速分别较去年同期提高20.21和8.42个百分点,跨境贸易和投融资便利化水平全面提升。

防范风险 筑牢底线

强大的金融监管是金融强国建设的关键核心要素之一。“十四五”以来,山东始终将风险防控置于金融工作的核心位置,统筹发展与安全,以改革思维破解监管难题,以科技手段提升防控效能,一步步筑牢了金融安全的“防火墙”。

防控金融风险,首先要守住准入这道门。山东坚持“严”字当头,不仅着力完善地方金融组织行政许可、变更退出、高管任职等一系列监管规制,更通过强化与市场监管等部门协同,在机构市场退出、不合规机构处置、消除监管空白等方面有效凝聚监管合力。“十四五”期间,通过对“失联”、“空壳”、已行业退出以及监管范围外机构开展拉网式排查和精准处置,累计推动超1000家不合规机构平稳退出,实现“减量提质”、源头控险。

持续监管是风险防控的关键环节。聚焦五大监管,立足山东实际,建立完善责任、党建、执法、联动、数智、风控、治理和保障八大体系,加力实施地方金融监管“一体化”工程,加快打造全国地方金融监管“山东样板”。通过建立多部门协同机制,形成监管合力;搭建全省统一监管平台,涵盖13个功能模块,实现机构全生命周期管理;强化数字赋能,利用大数据破解穿透式监管难题,形成一批可复制推广的“山东经验”。

在金融机构改革化险方面,山东交出了一份亮眼的答卷。央地协同推进恒丰银行这一全国性股份制银行市场化改革,使其实现涅槃重生,成为全国改革化险、稳健发展的典型范例;青岛银行、齐鲁银行、威海银行等城商行成功上市,治理结构优化、风控能力提升;农商银行改革深入推进,服务“三农”能力不断增强;村镇银行改革重组稳步实施,17家机构已完成改革。

通过开展地方金融机构“寻标对标 争创一流”行动,指导全省地方金融机构对标先进同业,固底板、补短板、锻长板,紧追紧赶、跨越发展,截至2024年末,省级14家参与对标机构资产规模达7.15万亿元,同比增长7.71%,实现了规模实力与风控能力的双提升。

值得一提的是,山东还健全完善跨部门会商等多项制度,在全国率先开展“硬约束早期纠正”试点,构建政、监、银、协、企“五位一体”的风险化解框架。2023年以来,通过开展风险资产压降工作,强化央地协同,压实六方责任,推动地方金融机构风险资产余额及占比“双下降”,截至2024年末,全省不良贷款率连续6年保持下降。

在风险防范方面,山东还创新建设金融风险防控监测大数据平台“金安工程”,构建覆盖非法集资、企业流动性、金融机构、地方金融组织和金融舆情五大风险的监测预警体系。系统汇聚5大维度近1000类165亿条数据,对山东省800多万家企业进行全息画像,每日智能推送风险信息。它像一张敏锐的“雷达网”,推动金融风险防控从事后处置向事前预警加速转变,构成全省金融风险防控的“智慧大脑”。

对非法金融活动,山东坚持防打结合、标本兼治,全力守护老百姓的“钱袋子”。积极构建全覆盖、立体化的省、市、县三级防范和打击非法金融活动工作机制,着力打造上下联动、左右协同新格局。出台《山东省防范和处置非法集资办法》,为全省工作提供制度支撑。加强防非打非基层治理,畅通多元举报渠道,推动源头防范。持续开展非法集资案件百日攻坚、打击非法集资专项行动等活动,加大打击处置力度。与此同时,山东还建立健全监测预警体系,创新举办“天网护航 数智赋能”数据建模大赛,推出16个监测预警模型,打造“齐鲁金盾·防非护家”宣传品牌,建设防范非法集资专属数字人,提供实时金融资讯、非法集资知识问答等服务。数据显示,2021年至今,全省新发非法集资刑事案件数量连续下降。

站在新的历史起点上,山东将始终胸怀“国之大者”,奋力谱写金融强国建设的山东篇章,为全面推进中国式现代化贡献更多山东力量。

站在“十四五”迎来圆满收官与“十五五”即将启航的历史交汇点,回望五年奋进路,山东金融系统深入贯彻落实中央金融工作会议精神,以党建为引领,牢牢把握服务实体经济这一根本宗旨,以改革开放为动力,以防控风险为底线,交出了一份沉甸甸的金融答卷。

党建引领 文化润心

今年7月,尼山苍松翠柏间,举行了一场关于“传统文化与现代金融”的对话。作为尼山世界文明论坛首次设立的金融文化论坛,吸引了70余位中外嘉宾共聚一堂,从中华优秀传统文化中汲取智慧力量,探寻现代金融的文化根基。这场高层次文明对话,也是山东金融系统坚定践行中国特色金融文化、筑牢金融报国初心的生动写照。

金融高质量发展既需要“硬实力”的支撑,更离不开“软实力”的滋养。山东始终将坚持和加强党对金融工作的全面领导作为做好金融工作的根本保证,为金融业行稳致远注入持久而深厚的精神动力。

队伍建设是抓好党建工作的关键支撑。山东坚持“走出去”与“请进来”相结合,分类分级实施培训,着力锻造政治过硬、能力过硬、作风过硬的高素质专业化金融干部队伍。先后举办学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神、推动金融高质量发展、金融强省大课堂等系列培训,切实增强党员干部金融思维和金融工作能力。

山东保护和运用红色金融资源,大力培育和弘扬中国特色金融文化,将“五要五不”要求融入公司治理、经营管理和队伍建设全链条。省委宣传部、省委金融工委联合召开专题座谈会,省委常委会会议审议出台《全省培育和弘扬中国特色金融文化工作方案》,广泛组织开展“金融工作政治性、人民性大家谈”“讲好诚信故事、坚守契约精神”等活动,推动“五要五不”成为日用而不觉的行为规范和行业准则。

山东坚持在体制机制上持续发力,构建党建工作的“四梁八柱”。召开全省地方金融系统党的建设工作会议,全面部署系统党建工作,建立央地协同9大机制并增设联学联建机制;贯通纵向管理,持续完善地方金融系统党建工作体系。健全制度保障,制定实施党建工作要点以及述职评议、党建督查等配套制度文件,以“1+N”制度体系夯实责任根基。调整理顺有关省属金融企业党组织关系,夯实基层基础,强化典型选树,6名党员获评“高质量发展强担当”省级榜样,实现地方金融系统此类荣誉近年来零的突破。

党建工作的成效最终要体现在推动发展、破解难题上。山东积极推动党建与业务深度融合,以“三有三找”机制破解实际难题。在防风险中,组建党员突击队攻坚中小金融机构改革、风险资产压降等重点任务;在强监管中,创新“党建+监管”模式,将党的领导嵌入机构准入、检查、退出的全流程;在促发展中,把服务实体经济、做好金融“五篇大文章”的成效作为党建考核的关键指标。

同时,山东大力培育“好品金融”品牌,开展2025“好品金融”典型案例和产品评选,共评选产生85个典型案例和金融创新产品,召开“弘扬中国特色金融文化培育‘好品金融’品牌”工作座谈会,对获评产品进行发布,激励全省金融系统守正创新、担当作为。

服务实体 聚力笃行

服务实体经济是金融的天职。在山东,这句话不是空谈,而是每天都在发生的生动实践。

“十四五”期间,全省金融运行整体平稳健康,主要金融指标呈现“量增、质提、价降”良好态势。截至今年8月末,全省社会融资规模25.39万亿元,同比增长9.58%,增速持续高于全国;本外币存款、贷款余额分别达到18.6万亿元、16.1万亿元,较“十三五”末分别增长6.7万亿元、6.3万亿元,增幅分别为56.8%、64.3%。这一持续快速增长态势,为全省经济高质量发展提供了坚实的金融支撑。

放眼齐鲁大地,金融精准滴灌百业、滋养万家的画卷已跃然眼前。过去5年,山东金融系统聚焦金融“五篇大文章”,以金融活水激发经济活力。

聚焦科技金融,助力产业升级。2024年,万华化学集团获全省首笔技术改造贷款,支持其百万吨级乙烯项目推进。此类案例在山东不断涌现。截至今年7月末,全省科技企业贷款同比增长18.67%,金融资源正加速流向关键技术攻关和先进制造领域。

做优绿色金融,创新成果丰硕。全国首单海洋碳汇贷款、首单“碳中和”理财产品、首单湿地碳汇贷款等创新产品接连落地山东,绿色贷款余额同比增长31.2%,展现出山东金融业支持绿色低碳发展的创新活力。

深耕普惠金融,持续降费扩面。创新建立民营企业直连服务机制,深入开展个体工商户融资服务对接,截至2025年8月末,累计为1.52万户个体工商户发放贷款58.7亿元。截至8月末,非国有企业贷款余额达3.2万亿元,较年初增加1644.1亿元;普惠小微贷款余额2.3万亿元,平均贷款利率降至3.92%,融资成本的下降让更多经营主体轻装上阵。在广袤的乡村,金融的力量同样令人振奋。省委金融办会同相关部门出台8个金融支持乡村振兴政策文件,联合举办“服务打造乡村振兴齐鲁样板加速跑”现场推进会,18个乡村振兴省重点项目现场签约,总金额212亿元;261个项目、融资需求2178亿元现场联合办贷。省农担累计为全省31.2万户农业经营主体提供担保贷款2070亿元,为4.1万多个种粮大户提供担保贷款180亿元。

提升养老金融,守护美好生活。出台《山东省推进养老金融高质量发展行动方案》,深入实施养老金融组织体系夯基、养老金融试点引领等十大行动,引导金融机构创新信贷产品和服务模式,增强养老服务行业发展活力。截至7月末,全省养老产业贷款同比增长32.3%,服务银发经济的体系正在不断完善。

深化数字金融,推动惠企行动。“十四五”期间,山东坚持把数字化转型作为引领金融业高质量发展、跨越式提升的战略举措和推动经济高质量发展的重大工程,率先出台《山东省数字金融惠企行动方案》,加快推进数智金融大脑构建、金融领域数据强基等“十项行动”攻坚突破。

在服务重大战略方面,金融资源精准适配。今年8月末,沿黄9市本外币贷款余额达7.8万亿元,较“十三五”末增长3.1万亿元,增幅65.58%。此外,全省金融机构持续强化对绿色低碳高质量发展先行区建设、工业经济“头号工程”等重点领域的支持。8月末,制造业贷款余额2.1万亿元,同比增长10.8%;基础设施行业余额4.8万亿元,同比增长13.4%,均显著高于全部贷款增速。这些数据充分印证了金融资源对重大战略和重点领域的精准聚焦,展现出山东金融系统服务国家战略的政治担当与实干效能。

资本市场服务实体经济能力持续增强。“十四五”以来,山东新增境内外上市公司106家,总数达429家,募集资金近700亿元,千亿元市值境内上市公司达8家,整体表现稳居全国前列。其间,33家“专精特新”企业成功上市,展现出山东新兴产业的蓬勃活力和韧劲。

保险保障功能也实现稳步提升。山东不断丰富保险产品,拓展服务触角。截至7月末,全省累计实现保费收入3188.35亿元,同比增长8.07%;累计保险赔付支出1161.34亿元,同比增长12.67%。

同时,积极开展险资入鲁活动,截至2025年6月末,保险资金通过债权投资计划、股权投资计划、保险私募基金三类产品投向山东省累计登记规模5800多亿元。保险资金还积极通过认购债券、战配股票、参与公募REITs等方式,参与山东经济建设。

改革破局 开放融通

加快建设中国特色现代金融体系,改革开放是关键词。过去5年,山东坚持改革作楫、开放为帆,聚焦重点领域和关键环节攻坚突破,金融创新活力持续迸发,齐鲁金融焕发崭新气象。

“美德积分越高,贷款额度越高,还可以进行利率优惠。”费县新庄镇金石沟村村民李国栋说。2011年,他回村创办了费县懿兴塑料制品公司,在他急需资金扩大经营规模时,美德积分获得30万元“美德信用贷”,解决了资金周转难题。在临沂普惠金融服务乡村振兴改革试验区的创新实践中,村民的“美德积分”转化为实实在在的“信用价值”,开创了“美德+积分+金融”的全新模式。

区域金融改革的画卷同样在济南和威海徐徐展开。济南科创金融改革试验区创新构建“六专四价”机制,提升科技金融专业化服务能力,累计研发112项科创专项信贷产品,实现融资支持285.4亿元,年均为科创企业提供风险保障超3000亿元。截至6月末,济南市科创企业贷款余额3039.78亿元,较获批前增长176.7%。威海市在绿色金融领域先行先试,首批12家银行机构绿色支行挂牌运行,全省首笔碳普惠管理平台(试运行)海草床碳汇交易成功落地,截至6月末,威海市绿色贷款余额1353.1亿元,占全部贷款比重达21.8%,近4年增速均保持在40%以上;存量蓝色贷款480笔,贷款余额284.66亿元。

金融改革不仅需要单点突破,更需系统协同。山东推动金融资源上下贯通,对上深化与中央金融机构合作,争取更多金融资源流向山东;对下推动金融资源加快下沉一线,组织省级金融机构赴市县开展“金融直达基层加速跑”行动,聚焦重大项目、产业集群、科创小微、新质生产力、房地产、城投公司等重点领域,促成省行信贷审批条线负责同志与企业直面对接,企业融资需求现场审核、提级办理,入库项目8000多个、融资金额超1.6万亿元,累计为7530个项目投放资金4897.32亿元,审批时间平均缩短50%。为方便企业拓宽融资渠道,优化融资结构,联合举办“资本市场直达基层加速跑”活动,带领企业走进港交所、深交所等,促成企业与基金精准对接,通过政策宣讲、企业座谈、实地调研“三位一体”模式,帮助企业准确把握板块定位、靶向解决上市困惑。今年以来,全省新增8家境内外首发上市企业,23家企业境内外上市申请获受理。

金融改革的深度,最终要体现在经营主体的获得感上。山东着力抢抓金融增量政策落实。落实小微企业融资协调机制,调度梳理5.6万家优质中小微企业名单,第一时间推送发改部门,助力在全国率先组织开展大走访活动,相关做法在国家协调机制简报第一期刊发推广。落实无还本续贷政策,化解转贷续贷难点。济南、青岛注册成立10只股权投资基金,认缴出资额达66.53亿元,重点投向高端制造、集成电路、新一代信息技术等战略性新兴产业;64家企业获批150.13亿元股票回购增持再贷款资金支持;中泰证券获首批证券公司互换便利资质,并获批100亿元额度。

改革纵深推进,开放亦蹄疾步稳。

重大开放活动目不暇接,走出去引进来成果丰硕。“商务+金融”不断深化,“鲁贸贷”“关税保”“齐鲁进口贷”等惠企政策增量扩面,赋能外贸发展,助企出海远航,2025年上半年,向商务领域提供金融支持3887.56亿元。跨国公司领导人青岛峰会期间,举办“聚势齐鲁 融通全球”海外基金投资合作论坛,推动达成投融资意向项目71个、总需求135.7亿元;开展港澳“山东周”金融专场活动;会同省商务厅和工行山东分行举办工商银行“环球工银 聚力齐鲁”服务高水平对外开放系列活动,12家海内外企业与9家工商银行境内外机构完成合作签约;协同举办“万企出海 鲁贸全球”行动,1—8月出口信用保险保障外贸出口超3900亿元,同比增长11%。

高能级开放平台集聚,跨境金融服务创新精准赋能。“十四五”以来,山东各金融机构积极对接和服务高能级开放平台发展战略,围绕自贸试验区、上合示范区、开发区内企业多元化需求,深化跨境结算等领域创新,为全省开放型经济发展提供有力金融支撑。从农业银行的“三位一体”响应机制,到工商银行的首创自贸试验区出资型风参业务;从中国银行的跨境电商外汇收支轧差结算业务突破,到建设银行的大额境外保函支持;从中国信保的“一带一路”项目护航,到省农担公司的特色产业集群担保……这些创新共同构筑起山东开放型经济发展的金融后盾。

随着一系列开放举措的深入推进,山东跨境金融发展成效显著。2025年上半年,全省国际业务收支同比增长14.1%;优质企业贸易收支便利化业务量增长49.2%。8月末,全省港澳台、外商企业贷款余额增速分别较去年同期提高20.21和8.42个百分点,跨境贸易和投融资便利化水平全面提升。

防范风险 筑牢底线

强大的金融监管是金融强国建设的关键核心要素之一。“十四五”以来,山东始终将风险防控置于金融工作的核心位置,统筹发展与安全,以改革思维破解监管难题,以科技手段提升防控效能,一步步筑牢了金融安全的“防火墙”。

防控金融风险,首先要守住准入这道门。山东坚持“严”字当头,不仅着力完善地方金融组织行政许可、变更退出、高管任职等一系列监管规制,更通过强化与市场监管等部门协同,在机构市场退出、不合规机构处置、消除监管空白等方面有效凝聚监管合力。“十四五”期间,通过对“失联”、“空壳”、已行业退出以及监管范围外机构开展拉网式排查和精准处置,累计推动超1000家不合规机构平稳退出,实现“减量提质”、源头控险。

持续监管是风险防控的关键环节。聚焦五大监管,立足山东实际,建立完善责任、党建、执法、联动、数智、风控、治理和保障八大体系,加力实施地方金融监管“一体化”工程,加快打造全国地方金融监管“山东样板”。通过建立多部门协同机制,形成监管合力;搭建全省统一监管平台,涵盖13个功能模块,实现机构全生命周期管理;强化数字赋能,利用大数据破解穿透式监管难题,形成一批可复制推广的“山东经验”。

在金融机构改革化险方面,山东交出了一份亮眼的答卷。央地协同推进恒丰银行这一全国性股份制银行市场化改革,使其实现涅槃重生,成为全国改革化险、稳健发展的典型范例;青岛银行、齐鲁银行、威海银行等城商行成功上市,治理结构优化、风控能力提升;农商银行改革深入推进,服务“三农”能力不断增强;村镇银行改革重组稳步实施,17家机构已完成改革。

通过开展地方金融机构“寻标对标 争创一流”行动,指导全省地方金融机构对标先进同业,固底板、补短板、锻长板,紧追紧赶、跨越发展,截至2024年末,省级14家参与对标机构资产规模达7.15万亿元,同比增长7.71%,实现了规模实力与风控能力的双提升。

值得一提的是,山东还健全完善跨部门会商等多项制度,在全国率先开展“硬约束早期纠正”试点,构建政、监、银、协、企“五位一体”的风险化解框架。2023年以来,通过开展风险资产压降工作,强化央地协同,压实六方责任,推动地方金融机构风险资产余额及占比“双下降”,截至2024年末,全省不良贷款率连续6年保持下降。

在风险防范方面,山东还创新建设金融风险防控监测大数据平台“金安工程”,构建覆盖非法集资、企业流动性、金融机构、地方金融组织和金融舆情五大风险的监测预警体系。系统汇聚5大维度近1000类165亿条数据,对山东省800多万家企业进行全息画像,每日智能推送风险信息。它像一张敏锐的“雷达网”,推动金融风险防控从事后处置向事前预警加速转变,构成全省金融风险防控的“智慧大脑”。

对非法金融活动,山东坚持防打结合、标本兼治,全力守护老百姓的“钱袋子”。积极构建全覆盖、立体化的省、市、县三级防范和打击非法金融活动工作机制,着力打造上下联动、左右协同新格局。出台《山东省防范和处置非法集资办法》,为全省工作提供制度支撑。加强防非打非基层治理,畅通多元举报渠道,推动源头防范。持续开展非法集资案件百日攻坚、打击非法集资专项行动等活动,加大打击处置力度。与此同时,山东还建立健全监测预警体系,创新举办“天网护航 数智赋能”数据建模大赛,推出16个监测预警模型,打造“齐鲁金盾·防非护家”宣传品牌,建设防范非法集资专属数字人,提供实时金融资讯、非法集资知识问答等服务。数据显示,2021年至今,全省新发非法集资刑事案件数量连续下降。

站在新的历史起点上,山东将始终胸怀“国之大者”,奋力谱写金融强国建设的山东篇章,为全面推进中国式现代化贡献更多山东力量。