“三千八百万人的意志,已铸成钢铁的巨拳”

一次联合大会凝聚的同心抗战合力

2025-09-03

作者:

来源:

大众日报

【 查看PDF版】

【 查看PDF版】

|

|

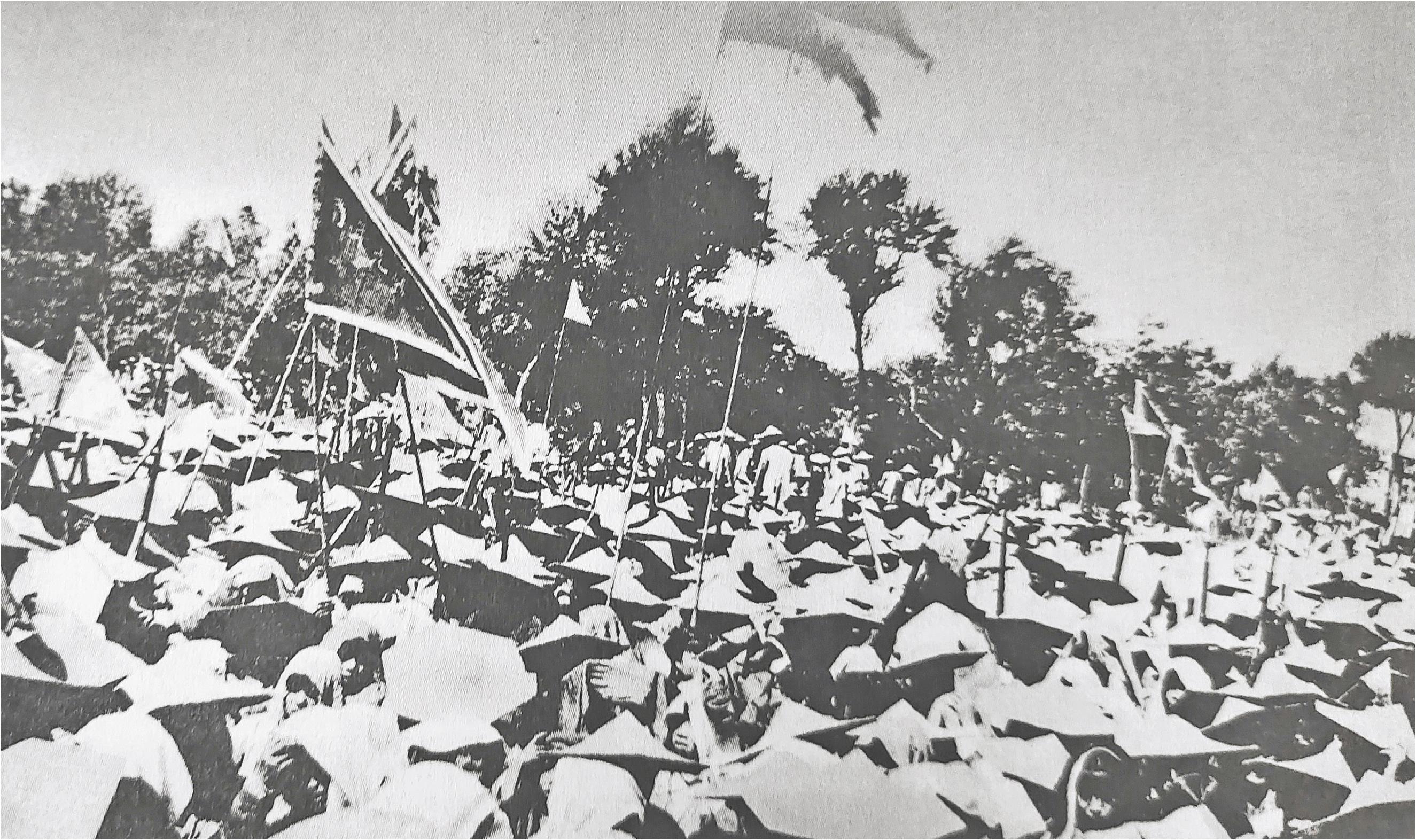

1940年,山东省联合大会现场。(□山东省档案馆供图)

|

□ 本报记者 张九龙

“蜿蜒的沂水,巍峨的蒙山,前进的战士们,盛会空前。我们在抗战中成长,我们在烽火中锻炼,三千八百万人的意志,已铸成钢铁的巨拳,粉碎投降的危险,挣断奴隶的铁链。听啊!全山东的人民一齐高呼:团结到底,抗战到底……”这段《联合大会会歌》歌词,诞生于1940年。字里行间,彰显着山东人民同仇敌忾的傲骨。

抗日战争全面爆发后,日军一路南下,山东沦陷。握指方能成拳,把全省各地的斗争力量,汇成一支团结的队伍联合抗战,势在必行。在此背景下,山东分局决定,发动各界人士召开山东省联合大会,民主选举产生领导机构,实现全省抗日群众组织的统一领导。

团结一切可以团结的力量,调动一切可以调动的积极因素。在中国共产党倡导建立的抗日民族统一战线旗帜下,齐鲁儿女以血肉之躯筑起拯救民族危亡、捍卫民族尊严的钢铁长城,用生命和鲜血谱写了抵御外侮的伟大篇章。

千年银杏树的见证

从临沂市沂南县向西南20多公里,就来到了青驼镇。青驼镇,因青驼寺而得名。如今,古寺的旧址成为山东抗日民主政权创建纪念馆。

走到纪念馆的广场上,一座造型别致的主题雕塑映入眼帘。

这座雕塑是一本翻开的厚书。“纸页”四角,隐约能看到磨损痕迹。“纸张”色泽微微泛黄,上面繁体竖排、密密麻麻写着文字。纸张最右边的一行红色大字格外醒目:联合大会会刊。雕塑背面,是“还政于民”四个遒劲大字,出自1940年时任省临时参议会副议长马保三之手。

沂南县党性教育基地副主任刘瑞艳介绍,雕塑设计灵感来自《山东省联合大会特刊》。“这本书共有20多万字,由于当时纸张以及印刷材料匮乏,印数极其有限,是一份抗战时期少有的资料。书中收集了所有在会上作报告的领导人的讲话稿,登载了山东省的行政机关和群众团体所有领导成员名单,是极为重要的抗战历史文献。”

《山东省联合大会特刊》的重要性,还在于它见证并记录了一段关于抗日民族统一战线的往事。

1937年9月30日,日军侵入山东。韩复榘率10万大军南逃,日军不战而得济南、青岛。1938年5月,山东全省沦为敌后。

民主政权建设是抗日根据地建设首要的、根本的任务。伴随八路军主力进入山东,1939年5月19日,中共中央在关于山东工作的指示中强调:八路军部队或地方游击队,如无政权则决不能发展巩固与建立根据地,因此已得政权决不应放弃,并还应努力争取新的县区政权。根据指示,中共中央山东分局要求,凡是有条件的地方都要建立抗日民主政权。6月初,山东分局派出一批干部到各地组建县、区、乡抗日民主政权。

随着战事推进,山东政治格局发生深刻变化。一方面,日军进行大“扫荡”,国民党地方政权纷纷垮台。另一方面,山东抗日民主政权有了很大发展,反抗侵略和压迫有了支点。到1940年7月,山东抗日根据地内已经成立1个行政主任公署、9个专员公署、66个县级抗日民主政府及300个区乡抗日政府。建立省级抗日民主政权,在山东抗日根据地的条件已经成熟。

走进山东抗日民主政权创建纪念馆后院,穿过小桥,经过连廊,一株25米高的银杏树擎天而立。这株银杏树是唐代时期所植,至今已有1300多年,需要5个成年人,才能将其环抱过来。

一阵清风吹来,绿叶簌簌作响,送来清凉。1940年7月26日,山东省联合大会就在银杏树下的空地召开。

那个盛夏,300多名参会代表,突破日寇层层封锁,从四面八方奔赴青驼。其中,有粗臂宽肩的工人农民,也有德高望重的名宿士绅,有白发皓然的老人,也有朝气蓬勃的青年,有短发的女学生,也有小脚的老大娘。他们里面,有些来自八路军、抗日自卫军以及各种抗日部队,有些是共产党员、抗协会员和国民党员,还有些是活跃在基层的工农群众。

在抗日民族统一战线旗帜的号召下,全省各党派、各民族、各阶级、各阶层、各团体的意志和行动熔铸一体。古老的青驼寺,从未如此热闹。

山东省联合大会是一系列会议。此后一个月里,山东省国大代表试选复选大会,山东省总动员委员会成立会,山东省工农青妇文各界代表大会,山东省各界救国联合会成立大会,山东省临时参议会成立大会陆续举行。各界仁人志士纷纷发表抗日救国主张,行使民主权利。

成功进行国大代表复选;选举产生山东省临时参议会,这是全省最高民意机关和立法机关;山东省妇女救国联合总会、山东省青年救国联合会、山东省各界救国联合总会等宣布成立,从此全省实现了抗日群众组织的统一领导;选举产生山东省战时工作推行委员会,这是山东抗日民主政权最高权力机关,是中国共产党领导成立的全国第一个省级政权,它的成立,标志着山东省级统一的抗日民主政权的诞生,以及山东抗日根据地的正式形成。

一本“大书”背后的故事

8月19日,由国家档案局组织编纂的《抗日战争档案汇编》新书发布。在书中,记者找到了《山东省联合大会特刊》的完整影印版。这本特刊收录了大会的80多篇文稿,达430页。

大会为何能在短短一月时间内,汇聚各方力量,取得如此之多的成果?翻检档案可以发现,“三三制”政策功不可没。

1940年3月,中共中央发布《抗日根据地的政权问题》的党内指示,首次明确提出了“三三制”:“根据抗日民族统一战线政权的原则,在人员分配上,应规定为共产党员占三分之一,非党的左派分子占三分之一,不左不右的中间派占三分之一。”

山东分局根据中央的指示精神,在6月8日发布的《关于政权问题的新决定》中,要求各地切实执行“三三制”。山东省联合大会的推选程序和代表结构,就充分体现了这一原则。

“三三制”通过吸纳社会各阶层力量参政议政,汇聚起全民族抗战的磅礴力量,成为抗日民族统一战线的有力抓手。

作为山东教育界的耆宿,进步人士范明枢倡导新学,宣传科学与民主,支持学生参加五四运动,积极推行平民教育,创办了曲阜历史上第一所平民夜校。全民族抗战爆发后,他以古稀之龄踏上烽火征途,积极发动群众,组织抗敌自卫军。

在山东省第一届临时参议会上,代表们一致决定,推选范明枢为参议长。任职期间,他积极执行抗日民主政权各项政策,号召人民坚持敌后抗战。“同时,他还代表山东人民,痛斥国民党在山东造成的种种恶果,大力呼吁全国人民为实现联合政府而斗争。他跋涉至沂蒙,奔走于各派之间,发出团结救亡的洪亮呼声。”山东博物馆革命文物部工作人员仪明源介绍。

在贯彻统战政策、建构“三三制”民主政权过程中,无数像范明枢一样的仁人志士挺身而出,能量得到充分释放。

正因如此,作为平台载体的山东省联合大会,各项经验尤为宝贵。为尽可能全面地汇集大会文件、记载大会盛况,大会宣教委员会专门编印了《山东省联合大会特刊》。这本厚厚的“大书”,由大众日报社大众印书馆于1941年3月出版。

1942年,日军对沂蒙山发动大“扫荡”,斗争形势严峻。马保三专程找到“沂蒙红嫂”王换于,将《山东省联合大会特刊》郑重交给她保管。马保三叮嘱她说,山东所有抗日机构名称和干部名单都在里面,要是落到敌人手里,会造成重大损失,要千方百计把这本书保存好。

从那以后,王换于始终把这本书当宝贝一样保护着。她用一块印花棉布把书包好,有时藏在山洞中,有时埋在小树林里,更多的时候是随身携带,睡觉也不离手。“王换于保存这本珍贵文献,付出了很大牺牲。1978年,老人将这本书交给沂南有关部门,后被山东省档案馆珍藏。”谈及影印底本来历时,山东省档案馆编辑研究处副处长陈晓说。

“既团结又斗争”的方针

山东省联合大会是一个缩影。抗战期间,山东党组织正确执行党的统一战线政策,贯彻落实“既团结又斗争”的统战方针,成功汇聚了同仇敌忾的抗日力量,迎来抗战胜利的曙光。

早在全民族抗战爆发之初,按照中共中央和北方局的指示精神,山东省委就已积极争取国民党在山东抗战,促成抗日民族统一战线,组织人民群众开展游击战争,创建抗日根据地。

“卢沟桥事变前后,山东省委协助中共中央代表,促成对国民党山东省政府主席兼国民革命军第三路军总指挥韩复榘的统战工作。”山东省委党史研究院研究二处处长、一级调研员闫化川介绍。此后,在鲁西北,与国民党山东省第六区专员范筑先达成共识,合作抗日,成为国共合作抗战的全国典范。

闫化川说,为维护共同抗日局面,山东党组织区别对待国民党军队,实行“既团结又斗争”的统战方针。于学忠部来自东北军,秉持“既不红,又不蓝,三条道路走中间”的政治态度,在山东抗战比较积极,成为统战的争取对象。于学忠也默许抗日根据地建立民主政权,并拒绝将八路军调离山东。沈鸿烈则是典型的顽固派,不仅积极“限共”,还暗中勾结日军,成为山东党组织重点打击对象。1941年秋,他被迫辞职。

山东党组织还积极争取地方武装、爱国人士等,争取各阶层力量加入抗战阵营。先后团结韩多峰、孙玺凤、张里元等,促成当地合作抗日。先后争取爱国进步人士范明枢、马耀南、李澄之、刘民生、梁竹航、万春圃、朱蓂阶等,吸收他们加入抗战阵营。对一些动摇的民间武装,如“红枪会”“联庄会”,进行“打拉结合”改造,仅1939年就改编地方武装近10万人。

抗日民族统一战线不仅包括国共两党及各爱国党派团体,还包括广大民众。在省委领导下,1937年9月18日,中华民族解放先锋队山东省队部成立。此后,很多县相继建立民先组织,成立各抗日群众团体。

1939年至1940年,在党的领导下,各级工、农、青、妇群众组织领导机关纷纷组建。山东省联合大会期间,全省统一的群众团体成立,进一步起到了聚沙成塔的作用。至1945年8月,全省有组织的群众达400余万人,民兵50余万人,自卫团150万人,为夺取抗战胜利,夯实了群众基础。

在青驼寺,原本有两株千年银杏树。当年,日寇得知爱国人士在此开会,赶来破坏,焚毁了青驼寺。一株银杏树被烧毁,山东省联合大会会址也经过多次转移,才完成了全部议程。

硝烟远逝,历史有痕。幸存的银杏树已经浴火重生,新枝直指苍穹,愈发雄伟。在树干上,仍能看到焦黑的烙印。那是战火的痕迹,更是齐鲁儿女同仇敌忾、共御外侮的“功勋章”。

“蜿蜒的沂水,巍峨的蒙山,前进的战士们,盛会空前。我们在抗战中成长,我们在烽火中锻炼,三千八百万人的意志,已铸成钢铁的巨拳,粉碎投降的危险,挣断奴隶的铁链。听啊!全山东的人民一齐高呼:团结到底,抗战到底……”这段《联合大会会歌》歌词,诞生于1940年。字里行间,彰显着山东人民同仇敌忾的傲骨。

抗日战争全面爆发后,日军一路南下,山东沦陷。握指方能成拳,把全省各地的斗争力量,汇成一支团结的队伍联合抗战,势在必行。在此背景下,山东分局决定,发动各界人士召开山东省联合大会,民主选举产生领导机构,实现全省抗日群众组织的统一领导。

团结一切可以团结的力量,调动一切可以调动的积极因素。在中国共产党倡导建立的抗日民族统一战线旗帜下,齐鲁儿女以血肉之躯筑起拯救民族危亡、捍卫民族尊严的钢铁长城,用生命和鲜血谱写了抵御外侮的伟大篇章。

千年银杏树的见证

从临沂市沂南县向西南20多公里,就来到了青驼镇。青驼镇,因青驼寺而得名。如今,古寺的旧址成为山东抗日民主政权创建纪念馆。

走到纪念馆的广场上,一座造型别致的主题雕塑映入眼帘。

这座雕塑是一本翻开的厚书。“纸页”四角,隐约能看到磨损痕迹。“纸张”色泽微微泛黄,上面繁体竖排、密密麻麻写着文字。纸张最右边的一行红色大字格外醒目:联合大会会刊。雕塑背面,是“还政于民”四个遒劲大字,出自1940年时任省临时参议会副议长马保三之手。

沂南县党性教育基地副主任刘瑞艳介绍,雕塑设计灵感来自《山东省联合大会特刊》。“这本书共有20多万字,由于当时纸张以及印刷材料匮乏,印数极其有限,是一份抗战时期少有的资料。书中收集了所有在会上作报告的领导人的讲话稿,登载了山东省的行政机关和群众团体所有领导成员名单,是极为重要的抗战历史文献。”

《山东省联合大会特刊》的重要性,还在于它见证并记录了一段关于抗日民族统一战线的往事。

1937年9月30日,日军侵入山东。韩复榘率10万大军南逃,日军不战而得济南、青岛。1938年5月,山东全省沦为敌后。

民主政权建设是抗日根据地建设首要的、根本的任务。伴随八路军主力进入山东,1939年5月19日,中共中央在关于山东工作的指示中强调:八路军部队或地方游击队,如无政权则决不能发展巩固与建立根据地,因此已得政权决不应放弃,并还应努力争取新的县区政权。根据指示,中共中央山东分局要求,凡是有条件的地方都要建立抗日民主政权。6月初,山东分局派出一批干部到各地组建县、区、乡抗日民主政权。

随着战事推进,山东政治格局发生深刻变化。一方面,日军进行大“扫荡”,国民党地方政权纷纷垮台。另一方面,山东抗日民主政权有了很大发展,反抗侵略和压迫有了支点。到1940年7月,山东抗日根据地内已经成立1个行政主任公署、9个专员公署、66个县级抗日民主政府及300个区乡抗日政府。建立省级抗日民主政权,在山东抗日根据地的条件已经成熟。

走进山东抗日民主政权创建纪念馆后院,穿过小桥,经过连廊,一株25米高的银杏树擎天而立。这株银杏树是唐代时期所植,至今已有1300多年,需要5个成年人,才能将其环抱过来。

一阵清风吹来,绿叶簌簌作响,送来清凉。1940年7月26日,山东省联合大会就在银杏树下的空地召开。

那个盛夏,300多名参会代表,突破日寇层层封锁,从四面八方奔赴青驼。其中,有粗臂宽肩的工人农民,也有德高望重的名宿士绅,有白发皓然的老人,也有朝气蓬勃的青年,有短发的女学生,也有小脚的老大娘。他们里面,有些来自八路军、抗日自卫军以及各种抗日部队,有些是共产党员、抗协会员和国民党员,还有些是活跃在基层的工农群众。

在抗日民族统一战线旗帜的号召下,全省各党派、各民族、各阶级、各阶层、各团体的意志和行动熔铸一体。古老的青驼寺,从未如此热闹。

山东省联合大会是一系列会议。此后一个月里,山东省国大代表试选复选大会,山东省总动员委员会成立会,山东省工农青妇文各界代表大会,山东省各界救国联合会成立大会,山东省临时参议会成立大会陆续举行。各界仁人志士纷纷发表抗日救国主张,行使民主权利。

成功进行国大代表复选;选举产生山东省临时参议会,这是全省最高民意机关和立法机关;山东省妇女救国联合总会、山东省青年救国联合会、山东省各界救国联合总会等宣布成立,从此全省实现了抗日群众组织的统一领导;选举产生山东省战时工作推行委员会,这是山东抗日民主政权最高权力机关,是中国共产党领导成立的全国第一个省级政权,它的成立,标志着山东省级统一的抗日民主政权的诞生,以及山东抗日根据地的正式形成。

一本“大书”背后的故事

8月19日,由国家档案局组织编纂的《抗日战争档案汇编》新书发布。在书中,记者找到了《山东省联合大会特刊》的完整影印版。这本特刊收录了大会的80多篇文稿,达430页。

大会为何能在短短一月时间内,汇聚各方力量,取得如此之多的成果?翻检档案可以发现,“三三制”政策功不可没。

1940年3月,中共中央发布《抗日根据地的政权问题》的党内指示,首次明确提出了“三三制”:“根据抗日民族统一战线政权的原则,在人员分配上,应规定为共产党员占三分之一,非党的左派分子占三分之一,不左不右的中间派占三分之一。”

山东分局根据中央的指示精神,在6月8日发布的《关于政权问题的新决定》中,要求各地切实执行“三三制”。山东省联合大会的推选程序和代表结构,就充分体现了这一原则。

“三三制”通过吸纳社会各阶层力量参政议政,汇聚起全民族抗战的磅礴力量,成为抗日民族统一战线的有力抓手。

作为山东教育界的耆宿,进步人士范明枢倡导新学,宣传科学与民主,支持学生参加五四运动,积极推行平民教育,创办了曲阜历史上第一所平民夜校。全民族抗战爆发后,他以古稀之龄踏上烽火征途,积极发动群众,组织抗敌自卫军。

在山东省第一届临时参议会上,代表们一致决定,推选范明枢为参议长。任职期间,他积极执行抗日民主政权各项政策,号召人民坚持敌后抗战。“同时,他还代表山东人民,痛斥国民党在山东造成的种种恶果,大力呼吁全国人民为实现联合政府而斗争。他跋涉至沂蒙,奔走于各派之间,发出团结救亡的洪亮呼声。”山东博物馆革命文物部工作人员仪明源介绍。

在贯彻统战政策、建构“三三制”民主政权过程中,无数像范明枢一样的仁人志士挺身而出,能量得到充分释放。

正因如此,作为平台载体的山东省联合大会,各项经验尤为宝贵。为尽可能全面地汇集大会文件、记载大会盛况,大会宣教委员会专门编印了《山东省联合大会特刊》。这本厚厚的“大书”,由大众日报社大众印书馆于1941年3月出版。

1942年,日军对沂蒙山发动大“扫荡”,斗争形势严峻。马保三专程找到“沂蒙红嫂”王换于,将《山东省联合大会特刊》郑重交给她保管。马保三叮嘱她说,山东所有抗日机构名称和干部名单都在里面,要是落到敌人手里,会造成重大损失,要千方百计把这本书保存好。

从那以后,王换于始终把这本书当宝贝一样保护着。她用一块印花棉布把书包好,有时藏在山洞中,有时埋在小树林里,更多的时候是随身携带,睡觉也不离手。“王换于保存这本珍贵文献,付出了很大牺牲。1978年,老人将这本书交给沂南有关部门,后被山东省档案馆珍藏。”谈及影印底本来历时,山东省档案馆编辑研究处副处长陈晓说。

“既团结又斗争”的方针

山东省联合大会是一个缩影。抗战期间,山东党组织正确执行党的统一战线政策,贯彻落实“既团结又斗争”的统战方针,成功汇聚了同仇敌忾的抗日力量,迎来抗战胜利的曙光。

早在全民族抗战爆发之初,按照中共中央和北方局的指示精神,山东省委就已积极争取国民党在山东抗战,促成抗日民族统一战线,组织人民群众开展游击战争,创建抗日根据地。

“卢沟桥事变前后,山东省委协助中共中央代表,促成对国民党山东省政府主席兼国民革命军第三路军总指挥韩复榘的统战工作。”山东省委党史研究院研究二处处长、一级调研员闫化川介绍。此后,在鲁西北,与国民党山东省第六区专员范筑先达成共识,合作抗日,成为国共合作抗战的全国典范。

闫化川说,为维护共同抗日局面,山东党组织区别对待国民党军队,实行“既团结又斗争”的统战方针。于学忠部来自东北军,秉持“既不红,又不蓝,三条道路走中间”的政治态度,在山东抗战比较积极,成为统战的争取对象。于学忠也默许抗日根据地建立民主政权,并拒绝将八路军调离山东。沈鸿烈则是典型的顽固派,不仅积极“限共”,还暗中勾结日军,成为山东党组织重点打击对象。1941年秋,他被迫辞职。

山东党组织还积极争取地方武装、爱国人士等,争取各阶层力量加入抗战阵营。先后团结韩多峰、孙玺凤、张里元等,促成当地合作抗日。先后争取爱国进步人士范明枢、马耀南、李澄之、刘民生、梁竹航、万春圃、朱蓂阶等,吸收他们加入抗战阵营。对一些动摇的民间武装,如“红枪会”“联庄会”,进行“打拉结合”改造,仅1939年就改编地方武装近10万人。

抗日民族统一战线不仅包括国共两党及各爱国党派团体,还包括广大民众。在省委领导下,1937年9月18日,中华民族解放先锋队山东省队部成立。此后,很多县相继建立民先组织,成立各抗日群众团体。

1939年至1940年,在党的领导下,各级工、农、青、妇群众组织领导机关纷纷组建。山东省联合大会期间,全省统一的群众团体成立,进一步起到了聚沙成塔的作用。至1945年8月,全省有组织的群众达400余万人,民兵50余万人,自卫团150万人,为夺取抗战胜利,夯实了群众基础。

在青驼寺,原本有两株千年银杏树。当年,日寇得知爱国人士在此开会,赶来破坏,焚毁了青驼寺。一株银杏树被烧毁,山东省联合大会会址也经过多次转移,才完成了全部议程。

硝烟远逝,历史有痕。幸存的银杏树已经浴火重生,新枝直指苍穹,愈发雄伟。在树干上,仍能看到焦黑的烙印。那是战火的痕迹,更是齐鲁儿女同仇敌忾、共御外侮的“功勋章”。