宁阳发现日军侵华新罪证

一块日军炮楼石匾见证浴血抗争史

2025-08-21

作者:

来源:

大众日报

【 查看PDF版】

【 查看PDF版】

|

|

|

|

|

扫码查看视频报道

|

□记者 刘涛 通讯员 宋绪政 报道

本报宁阳讯 近日,在宁阳县东庄镇陈美庄,一块深藏于村民家中的日军炮楼石匾重见天日,成为日军侵华的又一铁证。

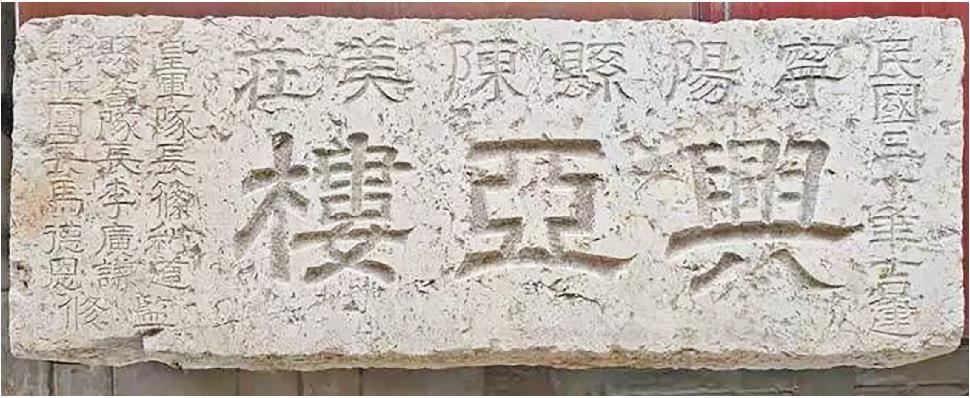

这块石匾长90厘米、宽35厘米、厚7厘米,其上刻着“宁阳县东庄镇陈美庄兴亚楼,皇军队长筱利道、县警队长李广谦、第九区自卫团团长马德恩监修”字样(上图),保存极为完好,字迹清晰可辨,落款为民国三十年(1941年)。

发现这块石匾的,是村里的老住户王震。2010年春,他买下了村头那座废弃已久的老学校宅基地,打算翻新房屋。然而,在拆到窗台时,一块比普通石块更为规整的石板随着木框的松动而滑落,重重地砸在了地上。王震下意识地伸手扶住,指尖触碰到石板表面凹凸不平的刻痕。起初,他以为这只是一块普通的旧石料,但出于好奇,他舀来清水,一遍遍地冲洗着石板。渐渐地,“兴亚楼”“皇军队长”等字样在清水的冲刷下显露无遗。

“小时候,我就听老人们说过,村西头曾经有一座日军炮楼,这块石头应该就是从那儿来的。”王震回忆道。1939年秋末,日军在“自治会”交通站陈美庄村设立了据点,圈地修建了一处七八十米宽的大院,随后又在大院的东北角建起了炮楼,作为其实施侵略行径的据点。直至八路军一一五师一部在地方武装的紧密配合下,彻底拔除了陈美庄的日伪军据点,那座象征着屈辱的炮楼也被拆除,石块则被村民们用作基建材料。而这块被发现的日军炮楼石匾,被用作了村里老学校的窗台。

今年8月,随着中国人民抗日战争胜利纪念日的日益临近,王震觉得“是时候让这块石匾发挥它应有的作用了”。于是,他小心翼翼地将石匾送到了村委会,交到了村党支部书记宫玉伟的手中。“可得好好存着它,别让后人忘了过去那段苦难与抗争的历史。”在交予石匾时,王震反复叮嘱着。

根据中共宁阳县委党史研究中心认证,“兴亚楼”牌匾作为日军侵华时期的直接物证,以其文字记录揭示了日军的军事存在、殖民意图及美化侵略的虚伪性。牌匾上明确标注日军、伪军姓名及修建时间,直接印证日军在宁阳地区的军事部署,进一步填补了宁阳地区日军侵华实物史料的空白。

如今,陈美庄村自发成立了抗战记忆整理小组,6位年过七旬的老人带着3名本村大学生,挨家挨户走访。老人们凭着记忆讲述往事,大学生们用录音笔记录、整理成文字,半年下来已经攒了厚厚一本。

本报宁阳讯 近日,在宁阳县东庄镇陈美庄,一块深藏于村民家中的日军炮楼石匾重见天日,成为日军侵华的又一铁证。

这块石匾长90厘米、宽35厘米、厚7厘米,其上刻着“宁阳县东庄镇陈美庄兴亚楼,皇军队长筱利道、县警队长李广谦、第九区自卫团团长马德恩监修”字样(上图),保存极为完好,字迹清晰可辨,落款为民国三十年(1941年)。

发现这块石匾的,是村里的老住户王震。2010年春,他买下了村头那座废弃已久的老学校宅基地,打算翻新房屋。然而,在拆到窗台时,一块比普通石块更为规整的石板随着木框的松动而滑落,重重地砸在了地上。王震下意识地伸手扶住,指尖触碰到石板表面凹凸不平的刻痕。起初,他以为这只是一块普通的旧石料,但出于好奇,他舀来清水,一遍遍地冲洗着石板。渐渐地,“兴亚楼”“皇军队长”等字样在清水的冲刷下显露无遗。

“小时候,我就听老人们说过,村西头曾经有一座日军炮楼,这块石头应该就是从那儿来的。”王震回忆道。1939年秋末,日军在“自治会”交通站陈美庄村设立了据点,圈地修建了一处七八十米宽的大院,随后又在大院的东北角建起了炮楼,作为其实施侵略行径的据点。直至八路军一一五师一部在地方武装的紧密配合下,彻底拔除了陈美庄的日伪军据点,那座象征着屈辱的炮楼也被拆除,石块则被村民们用作基建材料。而这块被发现的日军炮楼石匾,被用作了村里老学校的窗台。

今年8月,随着中国人民抗日战争胜利纪念日的日益临近,王震觉得“是时候让这块石匾发挥它应有的作用了”。于是,他小心翼翼地将石匾送到了村委会,交到了村党支部书记宫玉伟的手中。“可得好好存着它,别让后人忘了过去那段苦难与抗争的历史。”在交予石匾时,王震反复叮嘱着。

根据中共宁阳县委党史研究中心认证,“兴亚楼”牌匾作为日军侵华时期的直接物证,以其文字记录揭示了日军的军事存在、殖民意图及美化侵略的虚伪性。牌匾上明确标注日军、伪军姓名及修建时间,直接印证日军在宁阳地区的军事部署,进一步填补了宁阳地区日军侵华实物史料的空白。

如今,陈美庄村自发成立了抗战记忆整理小组,6位年过七旬的老人带着3名本村大学生,挨家挨户走访。老人们凭着记忆讲述往事,大学生们用录音笔记录、整理成文字,半年下来已经攒了厚厚一本。