光阴研笔墨 平生寄草踪

袁宗玉的草书研习之路

2025-08-18

作者:

来源:

大众日报

【 查看PDF版】

【 查看PDF版】

|

|

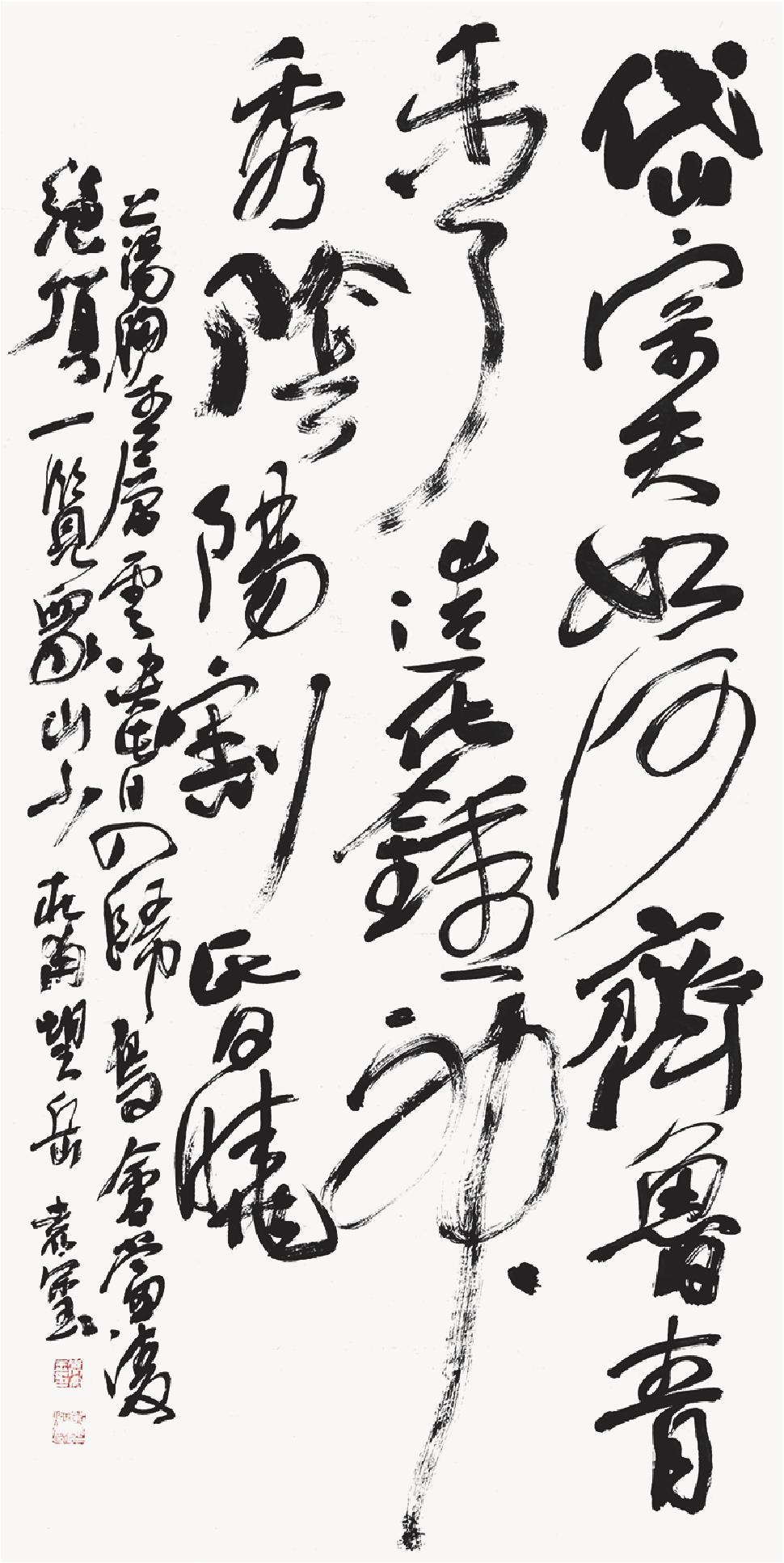

《岱宗夫如何》

134cm×68cm 袁宗玉

|

|

|

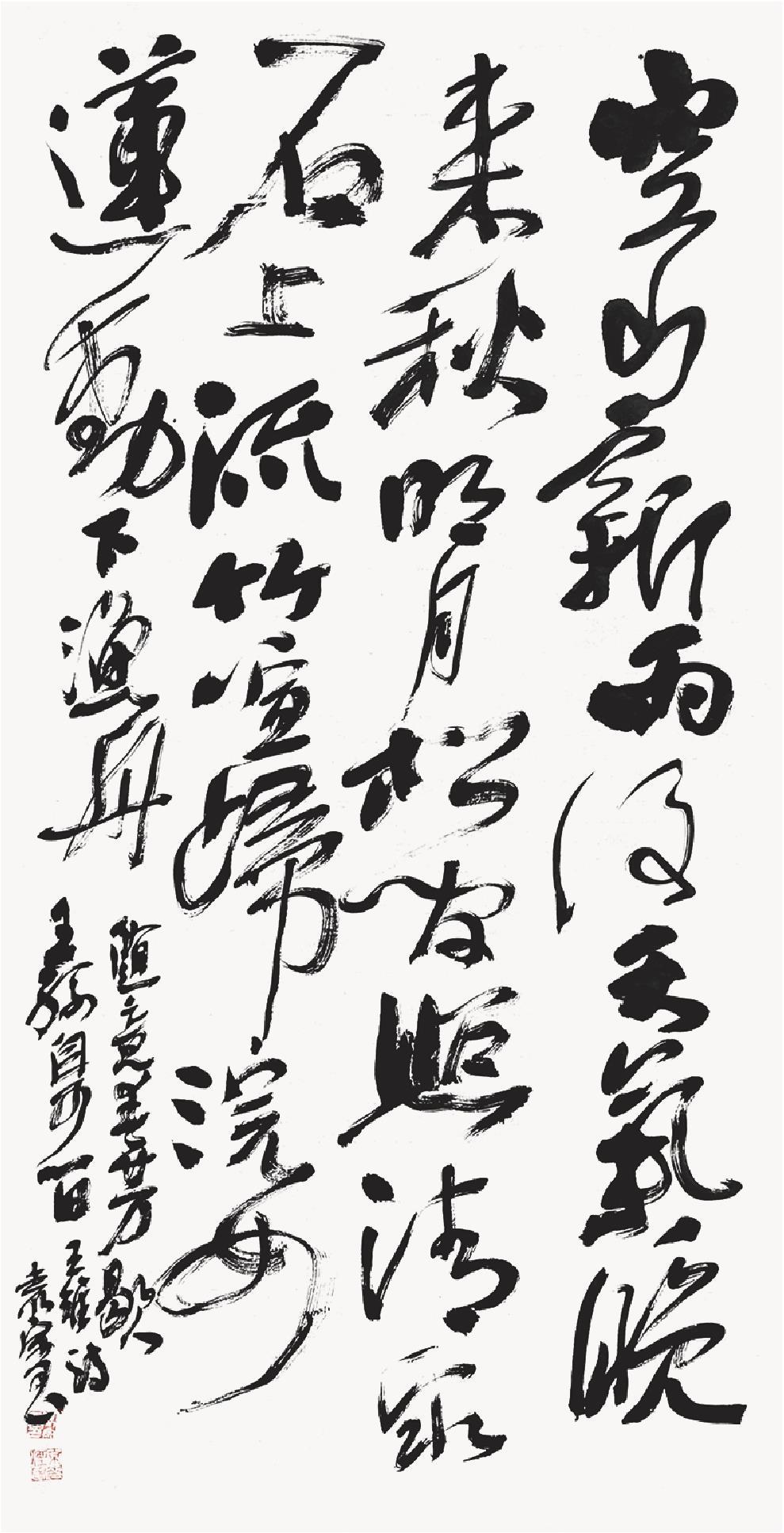

《空山新雨后》

134cm×68cm 袁宗玉

|

|

|

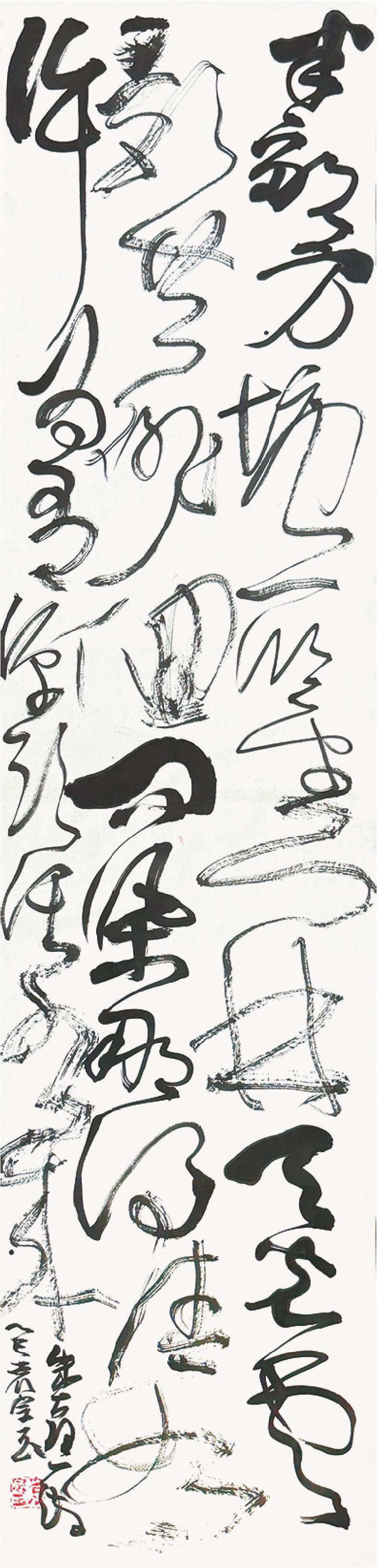

《半亩方塘一鉴开》

239cm×53cm 袁宗玉

|

|

|

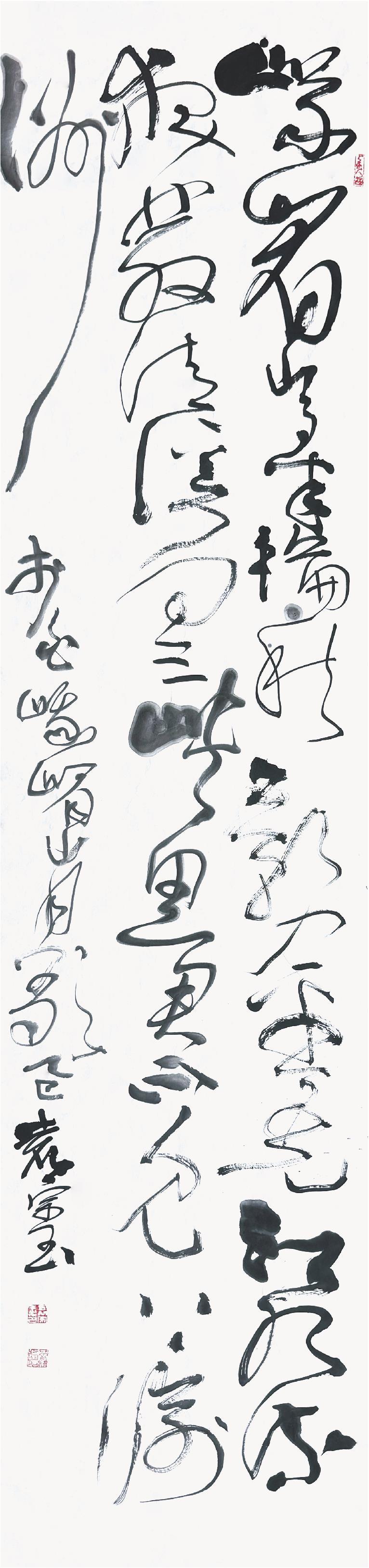

《峨眉山月半轮秋》

239cm×53cm 袁宗玉

|

在不少人的印象中,狂草是书法艺术里极具个性与挑战的门类,而袁宗玉,这位在朋友圈里被打趣为“疯子”的人,却凭借着数十年对狂草的痴迷与执着,走出了一条属于自己的艺术之路。

袁宗玉的“疯”,并非荒诞无稽,而是源于他对狂草艺术深入骨髓的热爱与坚守,就像被石缝挤压的老竹,几十年如一日,朝着心中的艺术之光扎实生长。在他的书房中,飘散着墨香与宣纸的草木气,墙上、桌上堆满了写废的手稿,每一张都见证着他与狂草的朝夕相伴。

“问渠那得清如许?为有源头活水来”。袁宗玉的草书研习之路,始于20世纪90年代末。那时的他在楷隶行书领域已钻研十余年,笔法日渐圆熟。而后他将目光投向了狂草史上的高峰——唐代张旭的草书,他深知狂草的难点在于“狂而不野”,于是选择稳扎稳打。他先是沉下心来反复研摹王羲之《十七帖》,在晋人的笔墨意趣中夯实草法根基。之后,才着手钻研张旭的作品,即便是仅存数行的《肚痛帖》或是残缺不全的张旭《千字文》,他都当作珍宝,逐字拆解、逐笔揣摩,不愿错过任何一处笔墨细节。在临习墨迹本《草书四帖》时,他更是下了十足的“笨功夫”,先用铅笔细细勾勒字间脉络,将通篇气韵牢记于心,而后才动手临摹,以把握整体节奏。那时的袁宗玉还在中学任教,实验楼上有一片十余米长、四米宽的空白水泥地,成了他专属的“书法道场”。课余时间,他常常手握十几厘米的长锋羊毫,蘸着清水在地上挥毫背临。笔锋游走间,清水在水泥地上晕开又干涸,日复一日,整整坚持了两年,狂草的筋骨与气韵就这样渐渐融入了他的书写习惯。

书法的进步,从来都不只是笔墨上的操练,更需要人生历练与书海沉潜的双重滋养。教书的同时,袁宗玉下定决心考入首都师范大学攻读书法专业的硕士研究生。在备考的那段时光里,周围偶有不解的目光,他唯有默默的坚持,潜心专研。不过也正是这段经历,让他能够沉下心来深入研究文字学、古代文学与书法美术史。那些浸透汗水的日夜,那些交织着苦恼与顿悟的时光,无形中为他的狂草艺术积蓄着能量,生活中的挫折,最终都化作了滋养书法的沃土。

除了草书本身,袁宗玉还涉足篆刻领域。起初是为了满足治印的需求,也想借此惠及友人,他便一头扎进了篆刻的世界。他临摹历代名家的印作,钻研邓石如、吴昌硕的篆书,再上溯至秦汉小篆与商周金文。刀刻石痕的力道、青铜铭文的古拙,渐渐沉淀为他笔端的金石气,让他后来的狂草多了几分骨力与厚重。读研期间,在解小青老师的楷书课上,他有了自己的深刻领悟,历代草书大家无一不是楷书高手,尤其是在小楷造诣上更是精深。于是,钟繇《宣示表》被他临摹了近千遍,《论语》《道德经》《孝经》《文心雕龙》等典籍也被反复抄写。这般海量的书写,让他笔下的线条愈发遒劲生动,兼具流畅之姿与沉实之韵。

“千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金”。五十五岁的袁宗玉的笔底终于长出了自己的模样。当毛笔落下,墨色在纸上漫开的瞬间,仿佛有岁月在笔锋里奔涌——那不是刻意的狂放,而是数十年积累的自然流淌,是笔墨与生命对话的回声。他的狂草里,藏着石缝里老竹的韧劲,藏着水泥地上水痕的清浅,也藏着刀刻石痕的坚硬。这或许就是艺术最本真的模样:用一生的执着,把平凡的日子,写成动人的诗行。

文:龚雨萌

(袁宗玉 1993年毕业于山东师范大学中文系,2012年硕士毕业于首都师范大学中国书法文化研究院,系中国书法家协会会员。)

袁宗玉的“疯”,并非荒诞无稽,而是源于他对狂草艺术深入骨髓的热爱与坚守,就像被石缝挤压的老竹,几十年如一日,朝着心中的艺术之光扎实生长。在他的书房中,飘散着墨香与宣纸的草木气,墙上、桌上堆满了写废的手稿,每一张都见证着他与狂草的朝夕相伴。

“问渠那得清如许?为有源头活水来”。袁宗玉的草书研习之路,始于20世纪90年代末。那时的他在楷隶行书领域已钻研十余年,笔法日渐圆熟。而后他将目光投向了狂草史上的高峰——唐代张旭的草书,他深知狂草的难点在于“狂而不野”,于是选择稳扎稳打。他先是沉下心来反复研摹王羲之《十七帖》,在晋人的笔墨意趣中夯实草法根基。之后,才着手钻研张旭的作品,即便是仅存数行的《肚痛帖》或是残缺不全的张旭《千字文》,他都当作珍宝,逐字拆解、逐笔揣摩,不愿错过任何一处笔墨细节。在临习墨迹本《草书四帖》时,他更是下了十足的“笨功夫”,先用铅笔细细勾勒字间脉络,将通篇气韵牢记于心,而后才动手临摹,以把握整体节奏。那时的袁宗玉还在中学任教,实验楼上有一片十余米长、四米宽的空白水泥地,成了他专属的“书法道场”。课余时间,他常常手握十几厘米的长锋羊毫,蘸着清水在地上挥毫背临。笔锋游走间,清水在水泥地上晕开又干涸,日复一日,整整坚持了两年,狂草的筋骨与气韵就这样渐渐融入了他的书写习惯。

书法的进步,从来都不只是笔墨上的操练,更需要人生历练与书海沉潜的双重滋养。教书的同时,袁宗玉下定决心考入首都师范大学攻读书法专业的硕士研究生。在备考的那段时光里,周围偶有不解的目光,他唯有默默的坚持,潜心专研。不过也正是这段经历,让他能够沉下心来深入研究文字学、古代文学与书法美术史。那些浸透汗水的日夜,那些交织着苦恼与顿悟的时光,无形中为他的狂草艺术积蓄着能量,生活中的挫折,最终都化作了滋养书法的沃土。

除了草书本身,袁宗玉还涉足篆刻领域。起初是为了满足治印的需求,也想借此惠及友人,他便一头扎进了篆刻的世界。他临摹历代名家的印作,钻研邓石如、吴昌硕的篆书,再上溯至秦汉小篆与商周金文。刀刻石痕的力道、青铜铭文的古拙,渐渐沉淀为他笔端的金石气,让他后来的狂草多了几分骨力与厚重。读研期间,在解小青老师的楷书课上,他有了自己的深刻领悟,历代草书大家无一不是楷书高手,尤其是在小楷造诣上更是精深。于是,钟繇《宣示表》被他临摹了近千遍,《论语》《道德经》《孝经》《文心雕龙》等典籍也被反复抄写。这般海量的书写,让他笔下的线条愈发遒劲生动,兼具流畅之姿与沉实之韵。

“千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金”。五十五岁的袁宗玉的笔底终于长出了自己的模样。当毛笔落下,墨色在纸上漫开的瞬间,仿佛有岁月在笔锋里奔涌——那不是刻意的狂放,而是数十年积累的自然流淌,是笔墨与生命对话的回声。他的狂草里,藏着石缝里老竹的韧劲,藏着水泥地上水痕的清浅,也藏着刀刻石痕的坚硬。这或许就是艺术最本真的模样:用一生的执着,把平凡的日子,写成动人的诗行。

文:龚雨萌

(袁宗玉 1993年毕业于山东师范大学中文系,2012年硕士毕业于首都师范大学中国书法文化研究院,系中国书法家协会会员。)