周末人物·中国新闻名专栏

张述铮:择一事,终一生

2025-08-08

作者:

来源:

大众日报

【 查看PDF版】

【 查看PDF版】

|

|

|

|

|

|

□ 本报记者 石念军

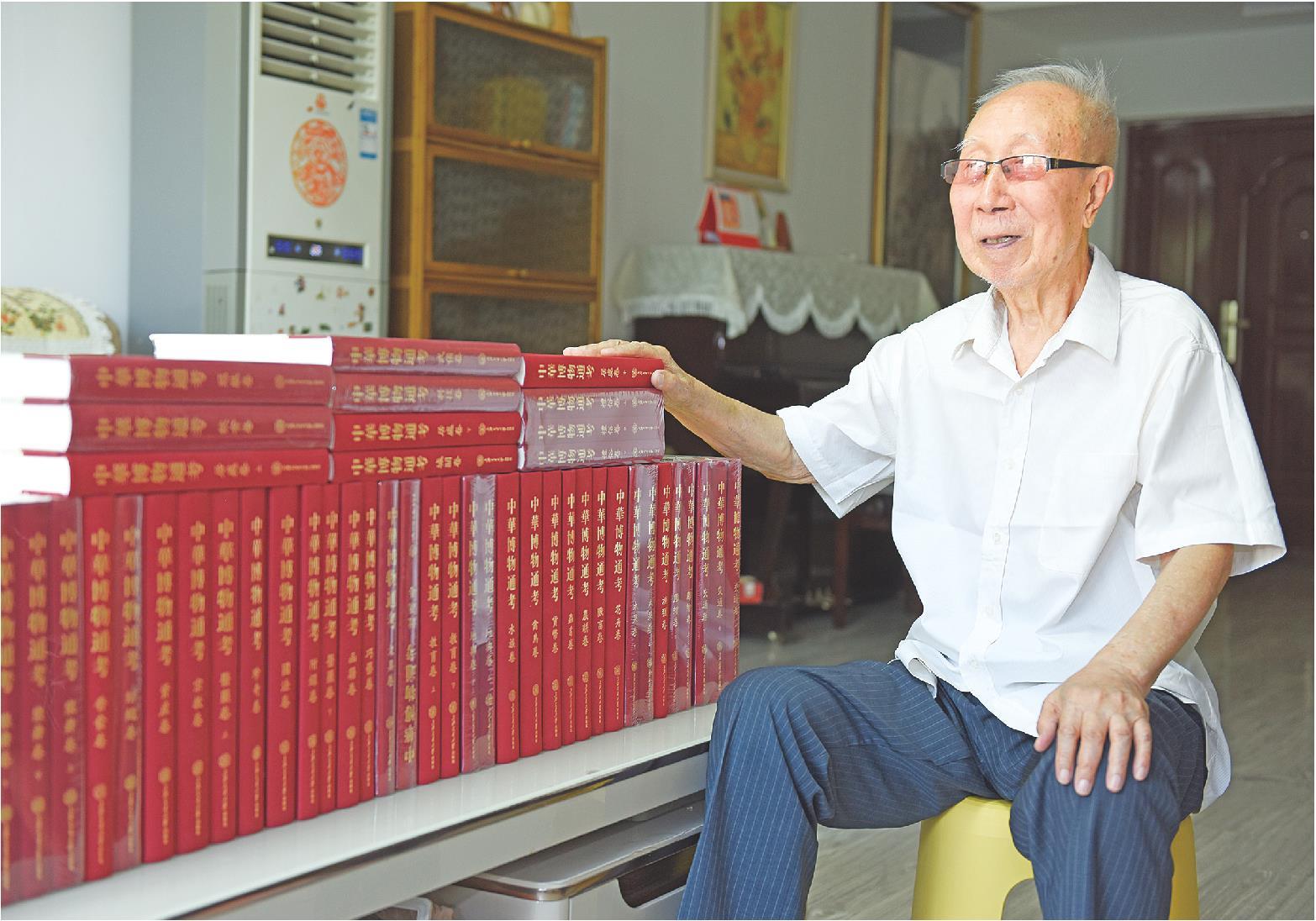

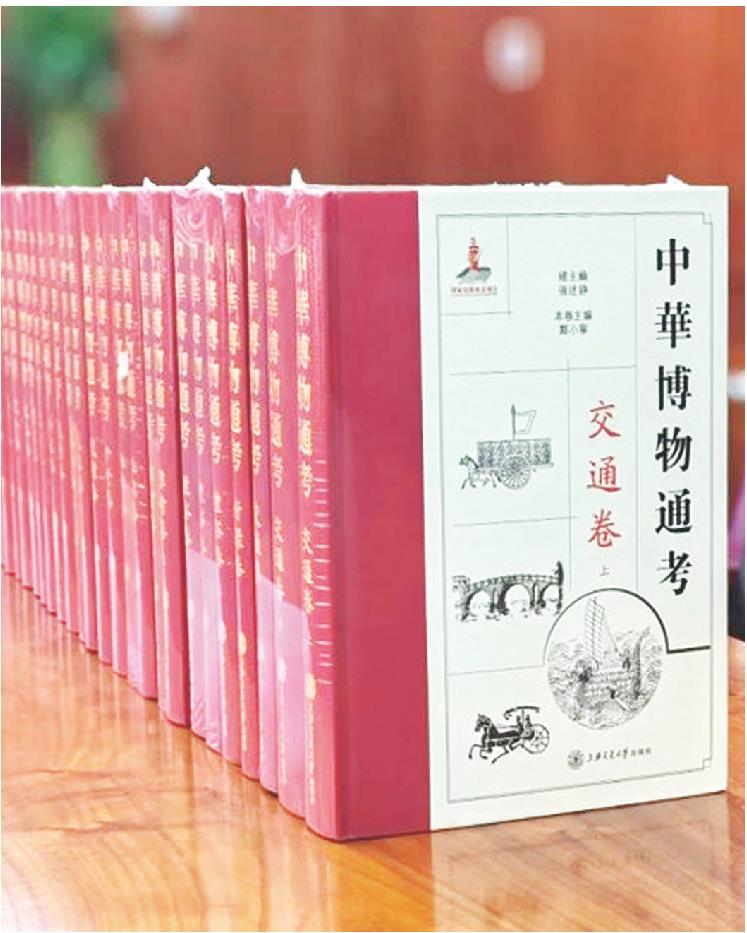

2024年11月,历时30余载、老中青三代300余人联手、3000多万字的重大文化工程——《中华博物通考》,由上海交通大学出版社出版,中华民族文明史原创性博物百科全书的学术空白由此填补。

为了这一天,时年88岁的总主编张述铮孜孜求索了30多年。

何谓“博物通考”,它因何重要?张述铮说,“博物通考”是以浩浩博物为主体的中华文化史研究,是对中华民族生产生活方式、中国古代文明成果、中国传统物态文化知识体系的源流考证和集中诠释,摒弃空泛论说,是一门“实打实”的学问。

择一事、终一生。一部空前的学术著作夯实一位耄耋老者的学术高度。这部37卷51册的巨著,是数千年中华文明史物态文明研究的直接呈现,更是这位老者“立德、立言、立行”的生命写照。

8月初的一天,记者来到张述铮家中,听他和同仁讲起几十年来编纂工作中的点点滴滴。一个“淡泊明志,宁静致远”的学者形象,变得愈加清晰。

宁静是一种境界

张述铮,笔名华天、华夫,原籍山东烟台,现为山东师范大学古籍整理研究所教授,中华名物学会筹委会理事长,《中华博物通考》总主编。曾作为主要撰稿人参与《汉语大词典》首版一、二、三卷的编纂工作,著有《中国文献学》等,主编的《中国古代名物大典》先后获得中国图书奖等六项奖励。

身材瘦削、神采奕奕、步履轻盈,初见张述铮,完全感觉不到垂垂老矣的样子。今已虚岁九十的先生言语不激不厉,温文尔雅,格外平静随和。

宁静是一种境界。它的背后,有时间的冲洗,有世事的锤炼,更有内心的充盈和志趣的满足。

张述铮1936年出生于辽宁大连。彼时的华夏大地处处硝烟弥漫,跟随母亲生活在大连的张述铮,老父在胶东老家参加了八路军,难得有见面的机会。一封封跨越山海的烽火家书给少年时代的张述铮指明了方向。

“大概是初中的时候,他(父亲)给我写了一封信。我妹妹那时候也在大连。他那封信就那么4句话,说‘男要闯,女要强,不错路,都要进学堂’。”

“这话我真的受益匪浅。”张述铮回忆,临近高中毕业的时候,父亲来到大连。见面之后,父亲问他:“老三,我那个话你懂了吗?”

“我说‘进学堂’不就是好好读书吗。他说你只是知道了一半,不仅是要读书,你还要掌握个方向,要学会做人。”

“这些话呀,我真的记了一辈子。”

后来,张述铮选择的方向就是文献学研究。

张述铮1959年毕业于东北师范大学中文系,1979年调入山东师范大学古籍研究所,从事文献学教学。

“文献学教学,怎么说呢,是一个非常难得的机会,也是苍天眷顾吧。”张述铮回忆,当时的国家教委要求高校一定要开文献检索课。“山师的文献检索课是我第一个开的,我在当时定名叫‘中国文献与文献检索’。那本书(指教材讲义)大概是山师教学历史上的第一部,在山东高校教学史上也是前沿之作。从那开始,我就有了一生要从事古籍整理工作的念头。”

在讲义之后,张述铮又相继推出《赵翼诗编年全集》、《中国文献学》等著作。20世纪90年代,张述铮主编的《中国古代名物大典》问世,先后获得中国图书奖、城市出版社图书一等奖等六项奖励,语言学家、辞书学家蒋礼鸿称叹:“开名物汇典之先河,中华朴学之再起。”

而今,几十年岁月一晃而过,张述铮仍然奔赴在同一条学术之路上。《中华博物通考》的编纂出版便是例证。

人必有痴

后有所成

所谓“人必有痴,后有所成”,回望张述铮数十年的学术求索之路,我们可以感到,若非深切地沉醉其中、痴迷其中,断难做到数十年如一日的持之以恒。

编纂团队成员康战燕回忆,自1989年起,自己就跟随张述铮一起编纂《中国古代名物大典》《中华博物通考》。后来,康战燕的爱人盛岱仁也参与进来。有时候午夜,张述铮还会给盛岱仁打电话请教电脑操作中不懂的地方。

“以前没有电脑、打印机,全都是手写。”康战燕回忆,词条内容都是去图书馆、博物馆等一点点查阅资料,然后撰写卡片。“单我一个人查的卡片足有几万张,誊抄的手稿则有几百万字。”

同仁如此,领头人张述铮更是如此。他的老伴告诉记者,从起床到睡觉,日复一日、年复一年,除了偶尔外出考察、调研或电话调度工作,张述铮总是伏于案头,倾心编纂通考。

“痴”不是心性的放纵,而是不可言说的热爱。这份“痴”,更体现在一丝不苟的专业精神上。

“通过‘物’的生衍变化,来看人们的生活,从这个角度看生活比泛泛描写要具体可信得多,因为研究‘物’的生衍变化,同时涉及科学技术。《中华博物通考》有继承,但没有因循,上启远古,下至当代,广涉自然、社会各个领域,绝对不同于西方博物学。”张述铮说。

传统博物学或曰古典博物学,在当代中国是一个相当重要的独立大学科,中华古典博物学研究的是中国有史以来的浩浩博物,这就涉及大量的文献考据工作。

文献考据断非主观判断可为,须有切实的史料追索。张述铮讲了一个例子——“天下兴亡,匹夫有责”。

“《汉语大词典》里那条是我写的,现在一看又不对了。”张述铮说,“我前前后后查了大概半个多月,没有结果。记得好像顾炎武的《日知录》里出现过,就翻阅《日知录》,查到里面的表述是:‘保天下者,匹夫之贱,与有责焉耳矣。’接着又查,看到孙中山曾经用过‘天下兴亡,匹夫有责’,以为是孙中山的,就按照孙中山这一结论进行了撰写。再后来查阅其他材料发现,当时的考据实际是错了,定型这句话的不是孙中山,而是梁启超。所谓博览群书,光读一般的书、一本书读到底,是不合适的。”

“凑”出来的团队

在如此漫长的时间里,遍及海内外的300多人的团队,是怎样组建、协同工作的?

张述铮介绍,团队靠“凑”,日常联系主要靠书信和电话。

团队成员一是靠主动物色,根据作者既往的研究成果,邀请合适的学者参与;二是兴趣相投,盛岱仁、康战燕夫妇即属此类,康战燕学医,但在1989年意外接触到张述铮的工作后觉得非常有趣,就参加了培训课程,经考核认可后加入编纂队伍。后来,身为飞行员的盛岱仁受爱人影响,也通过自学被准予加入编纂团队。三是主动加入,有一些专家学者在了解这一编纂计划后,主动申请加入。

30多年间,编纂队伍偶有变动,仍然得以高水平稳定运转。台北大学中文系教授、中文研究所所长赖贤宗,南开大学文学院客座教授、天津市国学研究会副会长陈益民,国家博物馆原馆长王春法,原文化部副部长王文章,国家博物馆终身研究馆员孙机、铁付德等,都以各种形式参与和支持编纂工作。

团队的高效运转得益于张述铮的知人善用,更得益于他的旷达与大度。

《中华博物通考》的编纂工作,是在没有任何资金扶持的情况下,由张述铮自费发起的。2012年转入山东师范大学,得到文学院的大力支持,编纂工作得以顺利推进。

张述铮讲起一个例子。大概30年前,一位学者在接到他的编纂邀请后提出,编纂某一主题的内容需要启动经费。

“启动经费需要多少?”

“怎么也得以千计吧。”

彼时,张述铮的月工资仅约千元。他二话没说,给对方汇去了2000元。

遗憾的是,张述铮长时间等不到书稿内容,却等来了作者退出的消息。

还有一位外地的学者,每次电话沟通都答应得好好的,就是见不到书稿内容。2005年,按捺不住的张述铮在老伴陪同下远赴当地。

绿皮车往返的舟车劳顿加上日常的高强度工作,回济不几日,张述铮突发心梗……自此落下健康隐患。

而今,张述铮的老伴仍对此愤愤不平,先生反倒释然,只是淡淡回忆。

得道多助。正是因为张述铮这种旷达与释然,他的学术事业更显公心与大义。而公心与大义,无疑具有天然的感染力与感召力。

精诚所至

金石为开

盛岱仁、康战燕夫妇已年近80岁。自1989年与张述铮熟识,很快成为其重要的合作伙伴。他们亦师亦友,齐心推动《中华博物通考》编纂工作。

他们直言,但凡有一点名利之心,注定会半途而废。恰恰是单纯的、纯粹的喜欢与热爱,让大家乐此不疲,沉醉其中。自2005年突发心梗,张述铮多次住院。就在记者采访的前一天,他方才康复出院。“如果说是图名,都这样了,要名还有什么用呢?”康战燕说。

访谈中,张述铮反复提到一位对编纂工作给予莫大支持的人:已故知名教育家、大众日报首任总编辑匡亚明。

匡亚明是《中华博物通考》编纂委员会名誉主任。

张述铮回忆与匡亚明的一次见面,那是20世纪90年代初,时任南京大学名誉校长的匡亚明在学校食堂请他吃饭。饭后,匡亚明专门交代服务员:这顿饭记我个人的账上,不可记到学校的账上。耳闻目睹之际,张述铮深受匡老的言行举止感染和影响。此前,仅凭委托盛岱仁带给匡老的一份《编纂手鉴》,匡老就一口答应下了受聘之请。

匡老的鼎力支持和言行影响,让张述铮始终相信,精诚所至必然金石为开。

《中华博物通考》2020年入选国家出版基金,同年10月16日,由国家博物馆、上海交通大学、上海市新闻出版局主办的项目启动暨出版工作会议在国家博物馆召开。接下来的数年间,上海交通大学出版社的领导、编辑多次来到济南,电话、微信、邮件更是无法计数,与张述铮结下了深厚的情谊。2024年7月该项目以“优秀”等级顺利结项。至此,张述铮已经牵头编纂了整整30多年。

张述铮矢志求索的30年,是精诚治学的30年,也是“学高为师、身正为范”的30年。山东省写作学会会长韩品玉2008年担任山东师范大学文学院副院长兼古籍整理研究所所长,自此与张述铮相熟,也加入了编纂团队。

“1990年我在中文系当辅导员的时候,当时88级学生就跟着老师查资料写卡片。没想到,20年后我也开始带着研究生与张老师一起查资料写词条。”这不禁让韩品玉感叹,这些故事已经成为“一代学生青春求学经历中的记忆符号”。