盐碱地新绿

2025-06-29

作者:

来源:

大众日报

【 查看PDF版】

【 查看PDF版】

|

|

|

|

|

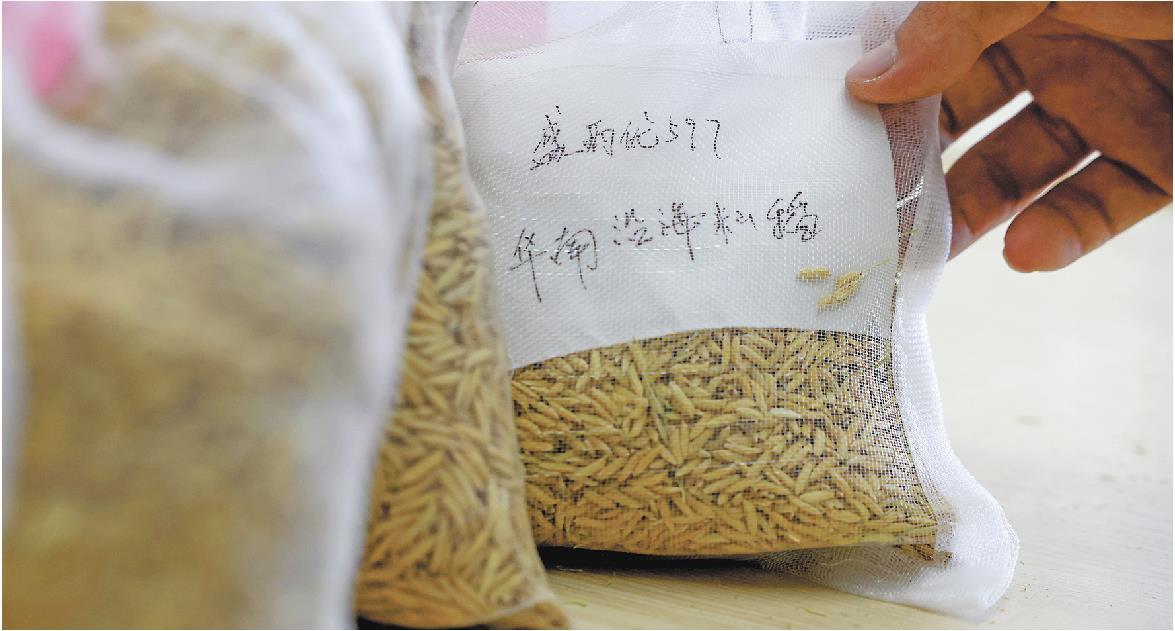

青岛海水稻研究发展中心已经建立了全国最大、种类最全的以企业为建设主体的水稻种质资源库。

|

|

|

青岛海水稻研究发展中心的科研人员在整理稻种。

|

|

|

青岛海水稻研究发展中心种子生产经理张树寅对成品米进行筛选。

|

|

|

青岛蓝村青香水稻种植专业合作社的稻田旁,农民将秧苗搬到插秧机上。(摄影 刘明元)

|

|

|

青岛蓝村青香水稻种植专业合作社的稻田旁,一辆动车疾驰而过。

|

|

|

大众日报公益摄影团队和社员们在稻田旁合影留念。

|

|

|

更多图文

请扫二维码

|

□大众新闻记者 陆金星 王培珂 任小杰 蓝天 贾馨儒 报道

6月下旬,在青岛市城阳区滨海盐碱地稻作改良示范基地,600亩海水稻插秧接近尾声;即墨区蓝村街道的3000亩水稻田逐渐披上崭新的“绿装”……曾经的“不毛之地”正孕育着亩产超400公斤的丰收希望,袁隆平院士生前“1亿亩海水稻,年产300亿公斤粮食,多养活8000万人口”的愿景,正一步步成为现实。

6月24日至25日,大众日报“大众拍大众”公益影像活动深入青岛海水稻产业一线,先后来到青岛海水稻研究发展中心和青岛蓝村青香水稻种植专业合作社,青岛市摄影家协会的公益摄影师与大众日报摄影记者、视频记者一起,为科研人员与农民留下这充满希望的画面,记录下我国农业科技创新惠及民生的重要时刻。

青岛市城阳区上马街道的盐碱地稻作改良示范基地是海水稻“拓荒”的重要起点。2018年,这里首次插上海水稻秧苗,历经多年耕耘,种植面积不断扩大,还带动周边2000亩盐碱地参与改良。“今年种植的‘圣香66’新品种,在这片盐碱地收获颇丰。多年的海水稻种植,让这里的土壤含盐量从12‰显著降至3‰以下,不仅实现稻麦两季轮作,更通过耕地验收,预计水稻产量可达400公斤以上。”基地种植示范部总监杨华介绍道。

青岛市即墨区蓝村街道的3000亩水稻田同样成绩斐然。青香合作社社长孙岩祥表示,与海水稻团队合作后,凭借“良种+良法”模式,盐碱地水稻亩产稳定在400公斤以上,部分地块甚至突破500公斤。

从青岛到全国,海水稻种植版图正加速拓展。截至2024年,山东东营、新疆喀什、浙江温州等多地已推广超百万亩海水稻。海水稻的成功,凝聚着科研工作者的心血与坚守。

2012年,袁隆平院士青岛团队成立,专注杂交水稻北方推广与耐盐碱水稻选育研发;2016年,青岛海水稻研究发展中心成立,次年测产成功,最高亩产达620.95公斤,海水稻自此走入公众视野。此后,团队在全国多地建立试验基地,成立耐盐碱水稻区域试验协作组,20个新品种通过国家审定,覆盖主要盐碱地区域,并制定标准化种植体系,大幅降低种植成本。

“书本里面种不出水稻,电脑里面也种不出水稻,只有在试验田里面才能种出水稻。”袁隆平院士的话语,激励着无数农业科研工作者将论文写在大地上。未来,我们期待更多“绿色奇迹”在盐碱地上绽放,让中国人的饭碗牢牢端在自己手中,盛满丰收的喜悦。

(青岛市摄影家协会公益摄影师刘明元、苗玮、李万红、马美华参与活动拍摄)

图①:青岛海水稻研究发展中心试验田今年筛选种植了300余份耐盐碱水稻材料。

图②:青岛蓝村青香水稻种植专业合作社的稻田内一片繁忙景象。

青岛蓝村青香水稻种植专业合作社的社员们栽种水稻。

青岛海水稻研究发展中心科研人员张怀震(右)和安治文在试验田查看稻苗生长情况。

6月下旬,在青岛市城阳区滨海盐碱地稻作改良示范基地,600亩海水稻插秧接近尾声;即墨区蓝村街道的3000亩水稻田逐渐披上崭新的“绿装”……曾经的“不毛之地”正孕育着亩产超400公斤的丰收希望,袁隆平院士生前“1亿亩海水稻,年产300亿公斤粮食,多养活8000万人口”的愿景,正一步步成为现实。

6月24日至25日,大众日报“大众拍大众”公益影像活动深入青岛海水稻产业一线,先后来到青岛海水稻研究发展中心和青岛蓝村青香水稻种植专业合作社,青岛市摄影家协会的公益摄影师与大众日报摄影记者、视频记者一起,为科研人员与农民留下这充满希望的画面,记录下我国农业科技创新惠及民生的重要时刻。

青岛市城阳区上马街道的盐碱地稻作改良示范基地是海水稻“拓荒”的重要起点。2018年,这里首次插上海水稻秧苗,历经多年耕耘,种植面积不断扩大,还带动周边2000亩盐碱地参与改良。“今年种植的‘圣香66’新品种,在这片盐碱地收获颇丰。多年的海水稻种植,让这里的土壤含盐量从12‰显著降至3‰以下,不仅实现稻麦两季轮作,更通过耕地验收,预计水稻产量可达400公斤以上。”基地种植示范部总监杨华介绍道。

青岛市即墨区蓝村街道的3000亩水稻田同样成绩斐然。青香合作社社长孙岩祥表示,与海水稻团队合作后,凭借“良种+良法”模式,盐碱地水稻亩产稳定在400公斤以上,部分地块甚至突破500公斤。

从青岛到全国,海水稻种植版图正加速拓展。截至2024年,山东东营、新疆喀什、浙江温州等多地已推广超百万亩海水稻。海水稻的成功,凝聚着科研工作者的心血与坚守。

2012年,袁隆平院士青岛团队成立,专注杂交水稻北方推广与耐盐碱水稻选育研发;2016年,青岛海水稻研究发展中心成立,次年测产成功,最高亩产达620.95公斤,海水稻自此走入公众视野。此后,团队在全国多地建立试验基地,成立耐盐碱水稻区域试验协作组,20个新品种通过国家审定,覆盖主要盐碱地区域,并制定标准化种植体系,大幅降低种植成本。

“书本里面种不出水稻,电脑里面也种不出水稻,只有在试验田里面才能种出水稻。”袁隆平院士的话语,激励着无数农业科研工作者将论文写在大地上。未来,我们期待更多“绿色奇迹”在盐碱地上绽放,让中国人的饭碗牢牢端在自己手中,盛满丰收的喜悦。

(青岛市摄影家协会公益摄影师刘明元、苗玮、李万红、马美华参与活动拍摄)

图①:青岛海水稻研究发展中心试验田今年筛选种植了300余份耐盐碱水稻材料。

图②:青岛蓝村青香水稻种植专业合作社的稻田内一片繁忙景象。

青岛蓝村青香水稻种植专业合作社的社员们栽种水稻。

青岛海水稻研究发展中心科研人员张怀震(右)和安治文在试验田查看稻苗生长情况。