丹青传承 山高水长

已故国画大家弭菊田先生两幅画作捐赠大众报业集团

2025-04-12

作者:

来源:

大众日报

【 查看PDF版】

【 查看PDF版】

|

|

|

|

|

弭菊田和女儿弭金冬 (资料片 摄影:高玉琦)

弭菊田(1914.8—2000.3)

山东临清市人,生于济南。济南书画“关黑弭岳”四大家之一。济南画院创办者,生前曾担任济南画院院长,济南市美术家协会主席,山东画院艺术顾问等职。弭金冬

1937年生于济南,毕业于山东艺专,后长期从事美术教育工作和博物馆美术考古研究。系山东省女书画家协会副主席,山东文博书画研究会副会长。

|

|

|

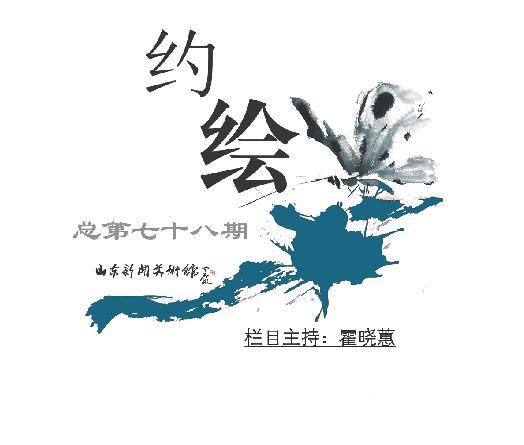

《空潭泻春》 45cm×68cm 弭菊田

|

|

|

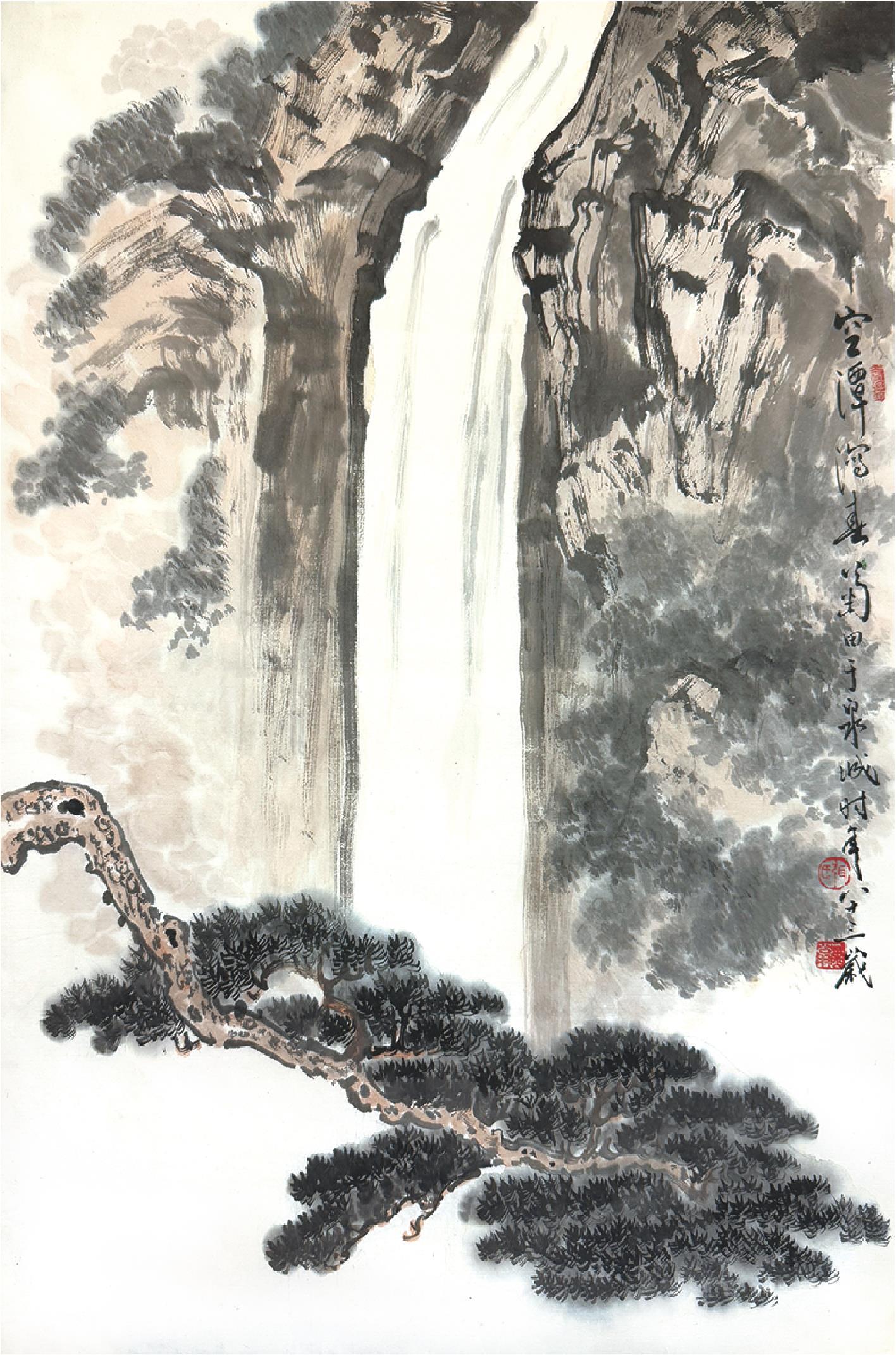

《山高水长》 45cm×68cm 弭菊田

注:这两幅弭菊田先生作品,由弭金冬捐赠给大众报业集团收藏

|

|

|

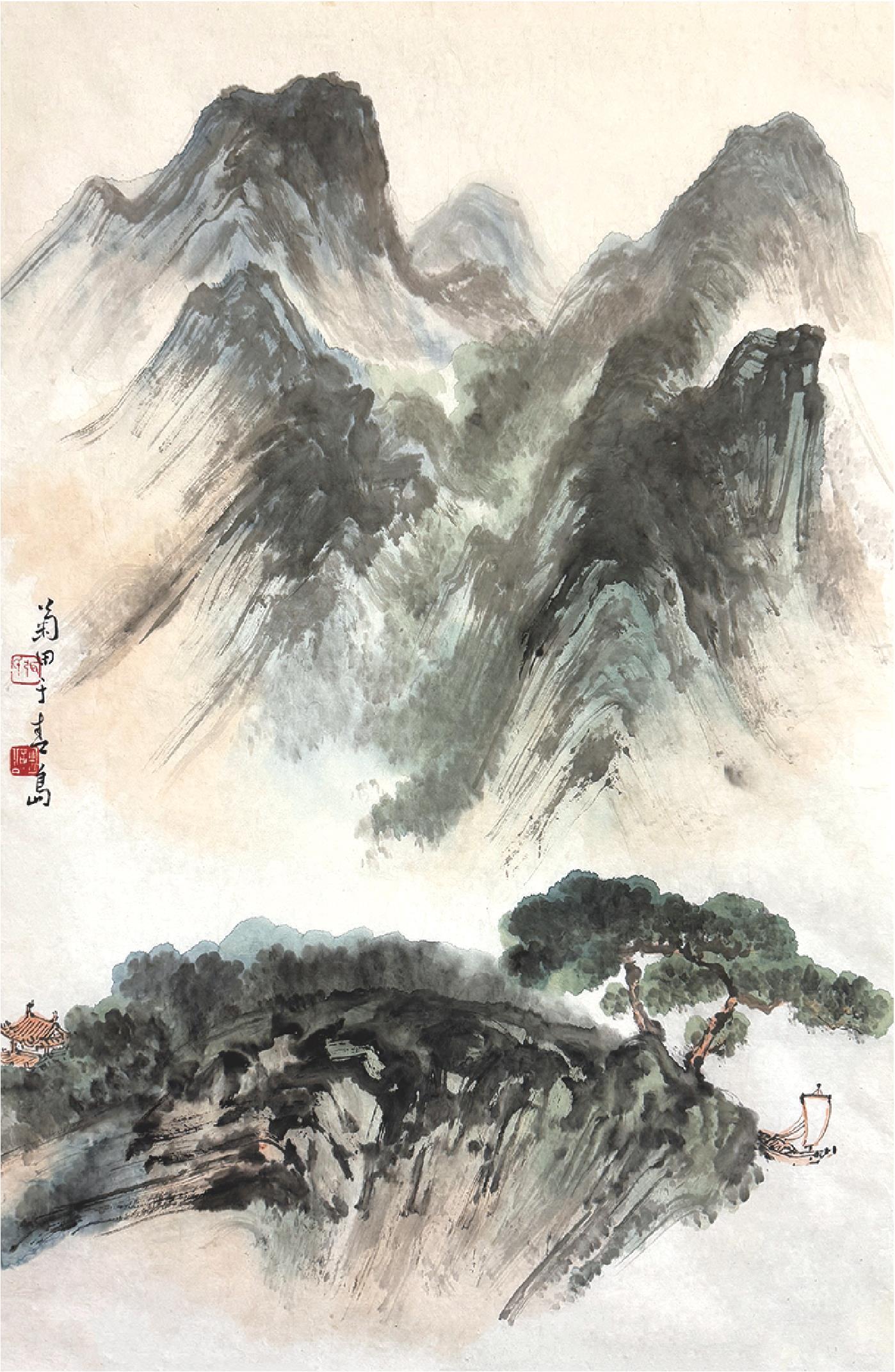

《家在江南黄叶村》 68cm×136cm 弭金冬

注:弭金冬的山水画得弭菊田先生亲授,她注重写生,形成了自己的风格。此幅《家在江南黄叶村》是她参加2021年“约绘·晓蕙诗画访谈”时所作。

|

|

|

弭金冬展示捐赠证书。她说,父亲弭菊田是一位德艺双馨的艺术家,彰其德,传其艺,是自己一直在践行的。

|

□本报记者 霍晓蕙

本期约绘有些特别:所写所忆的这位主人公—国画大家弭菊田(1914—2000),已经离世25年,但他的名字和丹青画作以及人格精神,仍然让齐鲁书画界人士常相思、常相忆。

记者想起一段亲身经历且和弭老有关的小插曲:上世纪九十年代末,记者在济南画院采访弭菊田先生,撰文《林壑尤美 蔚然深秀》,见报后被评为优稿。一位老编辑看后,认为“尤”字用于标题应作“优”,并将这一观点发表在《业务研究》的“纠错”栏。而另一位记者则认为“尤”字更契合文章内容,又在下一期栏目中进行了反驳。一字之辩,足可见报社探讨业务风气之浓郁。

正是那次采访之后,记者和弭菊田先生熟悉起来,被他称作小友。弭老讷于言辞,但非常和蔼,让人敬爱而不是敬畏。同时期结识了热情干练的弭金冬女士,她已从济南市博物馆退休,常陪伴在父亲左右。

时光荏苒,如今已88岁的金冬女士仍潜心于山水画创作,她说,父亲是一位德艺双馨的书画家和传承者,彰其德、传其艺,在书画创作和日常生活中传递真善美,这是自己一生都要去践行的。

丹青传承,山高水长。大家热议AI带来的便利时,都深知人类的创造力和情感深度不可替代,而文化艺术,正是在永不停歇的创造和传承中踵事增华。

——编者

在国画大家弭菊田先生诞辰111周年、去世25周年之际,弭金冬女士(弭菊田先生的女儿,国画家)将弭老两幅国画遗作捐赠给大众报业集团收藏。弭家两代书画家都与《大众日报》渊源深厚,和报社的编辑记者彼此信任。正如弭金冬女士所说,画作珍贵,更珍贵的是人与人之间的相知相惜。捐赠是一种托付,也是情感的延续。

胸贮五岳 艺途漫漫步履坚

弭菊田先生是二十世纪中国画领域很有影响的一位山水画家,他的一生都耕耘在书画艺术园地,胸贮五岳,步履坚实。

弭菊田先生1914年生于济南一书香门第,少时得名师指点,诗词书画莫不涉猎,后拜胡佩衡为师,研习山水画艺术,并与李苦禅、关友声、黑伯龙等画家结为挚友,相互切磋。

1948年济南解放,弭菊田先生到济南五中任美术教师,1961年调入济南市文联筹委会,成为专业创作人员,直到1966年,这是弭菊田先生艺术的成熟期。他多次参与省内外中国传统绘画改革创新的活动,到各地进行写生、交流、举办画展。其作品《望人松》1955年入选第二届全国美展,之后,《泰山龙潭瀑布》、《山海奇观》入选人民大会堂山东厅陈列。1962年,他参加在青岛举行的全国国画名家研讨会,在会议期间创作《绿树红楼》,以新的笔墨技巧表现现代城市风光,公认为最佳作品。1963年他到泰山、徂徕山深入生活创作的《幼苗》《国际歌声处处闻》等佳作,充满了艺术活力,受到好评。

《泰山红日》这幅充满磅礴气势的作品在弭菊田先生艺术生涯中颇具代表性意义。它是以传统绘画反映时代精神的重大成功,气象焕然一新,1960年获山东美术作品大奖,被列为济南市重要文化创作成果,不仅轰动美术界,而且被山东人民出版社印成年画多次出版发行,走入千家万户。

也正是这个时期,他与关友声、黑伯龙和岳祥书诸位先生被社会上并称为“关黑弭岳”济南四大家。

1973年,弭菊田先生从下放的农村返回济南,在济南市艺术馆工作。1979年济南市美术家协会成立,他被选举担任美协主席,并开始参与济南画院的筹建,1980年济南画院建立,他被任命为院长。从此,弭菊田先生进入了书画创作的又一个高峰时期。年近古稀的他东渡日本举办画展;与济南画院五位画家共同创作的《台湾同胞爱国怀乡诗意画展览》在中国美术馆成功展出;《龙虎塔》《青岛栈桥》等作品频频获奖。这时的弭菊田先生作为艺术界的长者,对美术事业尽职尽责,为培养新人不计日夜地工作。

正如他的内兄、著名学者季羡林先生所说“他依靠自己的努力,学了书法,学了国画,学了治印,学了刻竹,出乎多人意料,他成了有成就的艺术家,在旧社会就不必说他了,到了新社会,他就靠艺术上的成就,为人民服务,为祖国争光”。

妙造自然 上下求索笔墨新

弭菊田先生的山水画取法宋元而有自创。无论写千岩万壑,还是画林木云烟,皆入乎规矩又出乎规矩法度之外。他的艺术创作可分为三个阶段。第一阶段,尽力打进传统。他临摹古画,注重笔墨,磨练造型,贯穿诗意,全面修养,兼收并蓄。我们可以从其《仿古画册》(临仇英、文征明)《仿黄大痴笔意画》看到笔精墨妙的高古、刻画入微的精彩;第二阶段,全力冲出传统,面对生活,上下求索,取长补短,推陈出新,我们所见到他为祖国河山立传和描写火热的建设场面的作品,如《海岛女民兵》《沂河两岸稻香千里》等。这些作品有分量,有气魄,做到了笔墨为时代、为社会服务。第三个阶段,晚年删繁就简。他胸怀高远,心归恬静,笔墨练达,敦厚醇和。这时期产生了一大批殊有价值的作品,如访日写生的风景画,以他擅长的宋人笔墨来抒写异国风光,表现了一片安然祥和的气息;他还在游历山川之后创作了《峨眉山清音阁》、《匡庐烟云》等作品,还有对济南风物进行深入描绘的诸多佳作。这些作品是内心的吟唱,体现了他饱经风霜,轻舟越过万重山的自由心臆。

曾和弭菊田先生共事多年的原济南市文联主席、书画名家吴泽浩先生表示,怀念弭菊田先生,便是回顾一位执着的追求者学习-创造-奉献的人生历程,对于研究书画家的创造性劳动和创新精神是有重要意义的。在研究总结弭老的艺术成就时,要分阶段、分画法,把他与同时代的国画大家结合起来、把当时的时代背景联系起来,这样才能更准确地把握住他对中国山水画发展所做出的卓越贡献。

温厚淡泊 人画统一德艺传

弭金冬心中的父亲,首先有一颗温厚善良的心,对朋友、学生,在他力所能及的情况下总是尽力提携和帮助,但是律己甚严。

她忘不了这样一件小事—“买画材”。她说:“一次张登堂(已故,时任济南画院院长)交给我三百元钱,说这是分给画家的材料费,要我给父亲买宣纸和颜料。我到了文物店给经理说明来意,文物店又给打了折。我高高兴兴把画材交给父亲,但他听说打了折,得了便宜,很生气,逼我把打折的钱退回去,并说:记住!谁也不能以我的名义去贪公家的便宜。”

“父亲作品丰富,但他一生仅出版了两本16开的画集,还是我们姐弟四人共同出资为他办成的。”

弭金冬女士清晰地记着很多关于父亲的故事,从为人处事的精神态度等人生大节,到笔墨纸砚的使用和创作的起承转合等每个细节。“身教重于言教,我辈终身受益!”

弭金冬还谈起,无论是大尺幅还是小尺幅的作品,父亲都认真对待,他看重的是作品的构思、立意、神韵、笔墨是否发挥得好,而不是价格几何。

弭菊田先生总是默默画画,低调做事,从不张扬。他醉心于山水画,同时又探索与此关系密切的书法、刻竹、古琴、诗词。他的绘画,不仅是高层次综合修养的体现,同时也是人淡如菊的精神体现。这就是我们能在弭菊田先生画中看到那种既清新又苍郁的独特风貌的原因——人和画始终是和谐统一的。

本期约绘有些特别:所写所忆的这位主人公—国画大家弭菊田(1914—2000),已经离世25年,但他的名字和丹青画作以及人格精神,仍然让齐鲁书画界人士常相思、常相忆。

记者想起一段亲身经历且和弭老有关的小插曲:上世纪九十年代末,记者在济南画院采访弭菊田先生,撰文《林壑尤美 蔚然深秀》,见报后被评为优稿。一位老编辑看后,认为“尤”字用于标题应作“优”,并将这一观点发表在《业务研究》的“纠错”栏。而另一位记者则认为“尤”字更契合文章内容,又在下一期栏目中进行了反驳。一字之辩,足可见报社探讨业务风气之浓郁。

正是那次采访之后,记者和弭菊田先生熟悉起来,被他称作小友。弭老讷于言辞,但非常和蔼,让人敬爱而不是敬畏。同时期结识了热情干练的弭金冬女士,她已从济南市博物馆退休,常陪伴在父亲左右。

时光荏苒,如今已88岁的金冬女士仍潜心于山水画创作,她说,父亲是一位德艺双馨的书画家和传承者,彰其德、传其艺,在书画创作和日常生活中传递真善美,这是自己一生都要去践行的。

丹青传承,山高水长。大家热议AI带来的便利时,都深知人类的创造力和情感深度不可替代,而文化艺术,正是在永不停歇的创造和传承中踵事增华。

——编者

在国画大家弭菊田先生诞辰111周年、去世25周年之际,弭金冬女士(弭菊田先生的女儿,国画家)将弭老两幅国画遗作捐赠给大众报业集团收藏。弭家两代书画家都与《大众日报》渊源深厚,和报社的编辑记者彼此信任。正如弭金冬女士所说,画作珍贵,更珍贵的是人与人之间的相知相惜。捐赠是一种托付,也是情感的延续。

胸贮五岳 艺途漫漫步履坚

弭菊田先生是二十世纪中国画领域很有影响的一位山水画家,他的一生都耕耘在书画艺术园地,胸贮五岳,步履坚实。

弭菊田先生1914年生于济南一书香门第,少时得名师指点,诗词书画莫不涉猎,后拜胡佩衡为师,研习山水画艺术,并与李苦禅、关友声、黑伯龙等画家结为挚友,相互切磋。

1948年济南解放,弭菊田先生到济南五中任美术教师,1961年调入济南市文联筹委会,成为专业创作人员,直到1966年,这是弭菊田先生艺术的成熟期。他多次参与省内外中国传统绘画改革创新的活动,到各地进行写生、交流、举办画展。其作品《望人松》1955年入选第二届全国美展,之后,《泰山龙潭瀑布》、《山海奇观》入选人民大会堂山东厅陈列。1962年,他参加在青岛举行的全国国画名家研讨会,在会议期间创作《绿树红楼》,以新的笔墨技巧表现现代城市风光,公认为最佳作品。1963年他到泰山、徂徕山深入生活创作的《幼苗》《国际歌声处处闻》等佳作,充满了艺术活力,受到好评。

《泰山红日》这幅充满磅礴气势的作品在弭菊田先生艺术生涯中颇具代表性意义。它是以传统绘画反映时代精神的重大成功,气象焕然一新,1960年获山东美术作品大奖,被列为济南市重要文化创作成果,不仅轰动美术界,而且被山东人民出版社印成年画多次出版发行,走入千家万户。

也正是这个时期,他与关友声、黑伯龙和岳祥书诸位先生被社会上并称为“关黑弭岳”济南四大家。

1973年,弭菊田先生从下放的农村返回济南,在济南市艺术馆工作。1979年济南市美术家协会成立,他被选举担任美协主席,并开始参与济南画院的筹建,1980年济南画院建立,他被任命为院长。从此,弭菊田先生进入了书画创作的又一个高峰时期。年近古稀的他东渡日本举办画展;与济南画院五位画家共同创作的《台湾同胞爱国怀乡诗意画展览》在中国美术馆成功展出;《龙虎塔》《青岛栈桥》等作品频频获奖。这时的弭菊田先生作为艺术界的长者,对美术事业尽职尽责,为培养新人不计日夜地工作。

正如他的内兄、著名学者季羡林先生所说“他依靠自己的努力,学了书法,学了国画,学了治印,学了刻竹,出乎多人意料,他成了有成就的艺术家,在旧社会就不必说他了,到了新社会,他就靠艺术上的成就,为人民服务,为祖国争光”。

妙造自然 上下求索笔墨新

弭菊田先生的山水画取法宋元而有自创。无论写千岩万壑,还是画林木云烟,皆入乎规矩又出乎规矩法度之外。他的艺术创作可分为三个阶段。第一阶段,尽力打进传统。他临摹古画,注重笔墨,磨练造型,贯穿诗意,全面修养,兼收并蓄。我们可以从其《仿古画册》(临仇英、文征明)《仿黄大痴笔意画》看到笔精墨妙的高古、刻画入微的精彩;第二阶段,全力冲出传统,面对生活,上下求索,取长补短,推陈出新,我们所见到他为祖国河山立传和描写火热的建设场面的作品,如《海岛女民兵》《沂河两岸稻香千里》等。这些作品有分量,有气魄,做到了笔墨为时代、为社会服务。第三个阶段,晚年删繁就简。他胸怀高远,心归恬静,笔墨练达,敦厚醇和。这时期产生了一大批殊有价值的作品,如访日写生的风景画,以他擅长的宋人笔墨来抒写异国风光,表现了一片安然祥和的气息;他还在游历山川之后创作了《峨眉山清音阁》、《匡庐烟云》等作品,还有对济南风物进行深入描绘的诸多佳作。这些作品是内心的吟唱,体现了他饱经风霜,轻舟越过万重山的自由心臆。

曾和弭菊田先生共事多年的原济南市文联主席、书画名家吴泽浩先生表示,怀念弭菊田先生,便是回顾一位执着的追求者学习-创造-奉献的人生历程,对于研究书画家的创造性劳动和创新精神是有重要意义的。在研究总结弭老的艺术成就时,要分阶段、分画法,把他与同时代的国画大家结合起来、把当时的时代背景联系起来,这样才能更准确地把握住他对中国山水画发展所做出的卓越贡献。

温厚淡泊 人画统一德艺传

弭金冬心中的父亲,首先有一颗温厚善良的心,对朋友、学生,在他力所能及的情况下总是尽力提携和帮助,但是律己甚严。

她忘不了这样一件小事—“买画材”。她说:“一次张登堂(已故,时任济南画院院长)交给我三百元钱,说这是分给画家的材料费,要我给父亲买宣纸和颜料。我到了文物店给经理说明来意,文物店又给打了折。我高高兴兴把画材交给父亲,但他听说打了折,得了便宜,很生气,逼我把打折的钱退回去,并说:记住!谁也不能以我的名义去贪公家的便宜。”

“父亲作品丰富,但他一生仅出版了两本16开的画集,还是我们姐弟四人共同出资为他办成的。”

弭金冬女士清晰地记着很多关于父亲的故事,从为人处事的精神态度等人生大节,到笔墨纸砚的使用和创作的起承转合等每个细节。“身教重于言教,我辈终身受益!”

弭金冬还谈起,无论是大尺幅还是小尺幅的作品,父亲都认真对待,他看重的是作品的构思、立意、神韵、笔墨是否发挥得好,而不是价格几何。

弭菊田先生总是默默画画,低调做事,从不张扬。他醉心于山水画,同时又探索与此关系密切的书法、刻竹、古琴、诗词。他的绘画,不仅是高层次综合修养的体现,同时也是人淡如菊的精神体现。这就是我们能在弭菊田先生画中看到那种既清新又苍郁的独特风貌的原因——人和画始终是和谐统一的。