当好中国式现代化山东实践的开路先锋

2024-10-16

作者:

来源:

大众日报

【 查看PDF版】

【 查看PDF版】

|

|

③济南至高青高速公路

|

|

|

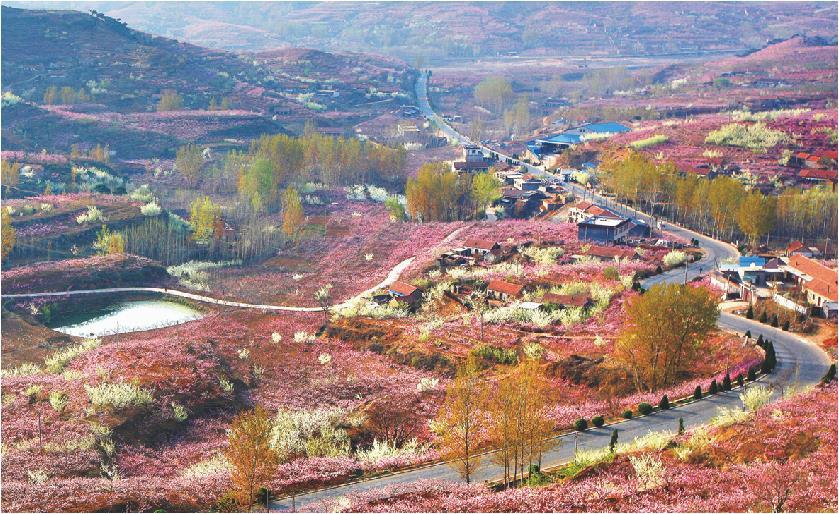

④沂蒙公路蒙阴先头峪段

|

|

|

⑤山东港口日照港顺岸开放式全自动化集装箱码头

|

|

|

⑥小清河开启内外贸一体化运输

|

|

|

⑦济青高速济南东服务区

|

千古百业兴,先行在交通。交通运输是支撑经济社会发展的“大动脉”,是保障产业链供应链稳定和人民群众生产生活秩序平稳的重要支撑。新中国成立75年来,山东交通运输在省委、省政府的坚强领导下,始终把自身发展与经济社会发展密切相联,以解放思想为先导,以改革创新为动力,砥砺奋进、接续奋斗,逢山开路、遇水架桥,勇当全省经济社会发展的开路先锋,为新时代社会主义现代化强省建设提供了有力支撑和保障。

2024年,山东全社会综合交通基础设施建设投资将完成3250亿元。加快推进7条在建高铁建设,潍烟高铁将于今年通车,届时高铁里程将突破3000公里。推进34个续建高速公路项目。重点实施青岛港董家口港区港投万邦矿石码头工程等水运重点项目。加快推进济南机场二期改扩建等机场建设。

75年来,山东交通基础设施建设连续取得突破,管理与服务水平全面提升,实现了从“瓶颈制约”到“基本适应”、再到“适度超前”的历史跨越。

公路网络四通八达

“山东的路”享誉全国

新中国成立之初,省内能正常通行汽车的公路仅有3152公里。经过75年的建设,全省公路事业实现了跨越式发展,截至2023年底,全省公路通车总里程达29.3万公里,是1949年的93倍;公路路网密度达到每百平方公里187.2公里。

1993年,山东有了第一条高速公路——济青高速。30年后,山东建成全国首条零碳智慧高速公路济青中线,“新济青”顺应绿色低碳高质量发展之势而生。30年来,山东高速公路里程实现了从零到8000多公里的跨越,成就辉煌。2020年实现“县县通高速”。截至2023年底,全省高速公路通车里程达到8433公里,六车道以上占比达到36.6%。

全省普通国省道里程1.98万公里,连接全省所有县级以上节点,覆盖90%以上乡镇和重要旅游景区。全省农村公路总里程达26.4万公里。

2003年至2005年,村村通油路、村村通客车、千人以上岛屿通航的农村“三通”民心工程引发社会热烈反响。加快推进农村公路建设改造,农村公路发展速度、网络规模、管理水平全面提升,全部乡镇、建制村实现通沥青(水泥)路,较大自然村通硬化路,建制村通双车道公路比例达74%;县乡道三级路及以上比例达到65%,农村公路已经成为老百姓家门口的致富路、幸福路、连心路、振兴路。

轨道上的山东加快打造

新中国成立之初,全省境内仅有胶济、津浦两条铁路干线和兖济、临枣等支线。进入21世纪,山东铁路发展进入了快车道。近年来,山东全面加快铁路建设、改建,济郑高铁、日兰高铁等重点高铁项目相继建成通车。截至2023年底,全省铁路营运里程达到7828公里,其中高速铁路2810公里,普速铁路5018公里,“四纵四横”货运铁路网干线全部实现电气化,7个沿海港口全部建成疏港铁路。以省会济南为中心,2小时交通圈覆盖省内高铁沿线城市,济南、青岛实现高铁公交化运行,高铁网成为促进山东高质量发展的新动力。

世界级海洋港口群加快建设

新中国成立之初,港口设施设备简陋、靠泊能力差,货物装卸基本靠肩挑人抬。经过75年的建设与发展,沿海一大批专业化、大型化的深水泊位建设完成。山东加快沿海港口资源整合,2019年8月6日,山东省港口集团挂牌成立,全力推进世界级海洋港口群建设。截至2023年底,全省沿海港口总泊位数达到661个,其中万吨级以上泊位381个,总通过能力达到12.8亿吨。沿海港口吞吐量连创新高,2023年达到19.7亿吨,居全国沿海省份第1位。自主研发的青岛港全自动化集装箱码头全球领先,装卸效率10次打破世界纪录。

内河航道通江达海

截至2023年底,内河通航里程达到1117公里,是1949年的1.4倍,京杭运河济宁以南段基本达到二级航道通航条件,2000吨级船舶、万吨级船队可从济宁直达长江。现有二级船闸12座。拥有生产性泊位282个,通过能力1.34亿吨,建成济宁梁山港、龙拱港等一批现代化、规模化港区。

航空事业蓬勃发展

1958年,中国民用航空济南站、青岛站、临沂站正式组建,年发送旅客仅379人次,货邮吞吐量222.6吨。经过近70年的发展,截至2023年底,全省共有济南遥墙、青岛胶东等10个运输机场,是华东地区运输机场数量最多的省份,形成了“两枢一干七支”的民航运输格局。2019年,省委、省政府全面整合全省机场资源,组建成立山东省机场管理集团。2021年8月,青岛胶东国际机场正式开航投运。全省航线数量不断增多,布局持续优化,全省机场一天的旅客吞吐量是1958年全年的40多倍。

运输装备更新换代

新中国成立之初,全省道路运输仅有机动车1756辆,多以马车等非机动车为主;机动船不足百艘,沿海运输以木船为主。经过75年的发展,到2023年底,全省营业性汽车发展到143.2万辆,是1949年的815倍,其中营业性客车1.78万辆、营业性货车141.4万辆。全省城市公共汽电车5.4万辆,其中新能源车辆4.5万辆,占比83.1%。渤海湾鲁辽客滚运输规模、船龄、现代化程度均保持国内领先,内河新建船舶标准化率100%。

综合运输服务保障能力显著增强

建成一批国家公路运输枢纽和县级客货运站场项目,等级客运站、货运站基本覆盖全省所有乡镇。2023年,全省综合交通运输累计完成客运量3.8亿人、货运量34.7亿吨。山东中欧班列开通并稳定运行,累计开行突破万列。

行业改革不断深化

现代化治理能力不断提升

党的十八大以来,省委、省政府深化综合交通运输体制改革,在全国率先建立起综合交通运输管理体制,实现公路、地方铁路、机场、水运、地铁、城市轨道交通一体化管理。对交通运输资源进行整合,省铁路投资控股集团、港口集团、机场管理集团、海洋集团所属的海运和内河水运集团以及新的山东高速集团组建成立,构建起五大省属交通运输投融资、建设和运营大平台。

2022年,山东成为全国首个部省共建交通强国省域示范区,高速铁路建设管理模式、“四好农村路”乡村振兴齐鲁样板、智慧高速、智慧港口、综合交通体制机制改革等5项试点取得较大进展。加快建设交通科技创新体系,组建智慧交通重点实验室,认定20家省级行业实验室和20家省级行业研发中心,加快推进全省综合交通大数据“赋能”中心建设,构建交通“新基建”网络,智慧高速、智慧港口、智慧高铁、智慧机场等新型基础设施示范项目建设快速推进。

绿色交通取得新进展

山东省创建成为绿色交通省,建成24个重点支撑项目,基本建立起山东绿色循环低碳交通运输体系。加快新能源车船发展,淘汰国三及以下营运柴油货车25.6万辆,全面完成淘汰任务;全省7971艘内河运输船舶全部加装生活污水收集和智能监控装置;沿海主要港口50%以上的专业化泊位具备向船舶供应岸电能力,京杭运河基本实现岸电全覆盖。

历经75载,交通运输领域日新月异,为经济社会发展发挥了重要作用,为提高人民生活水平提供了关键支撑。实现“人享其行,物畅其流”的美好愿景,山东交通运输仍在不断奋进,努力实现新突破。

到2025年,山东高速铁路在建及通车里程达到4400公里以上;高速公路加密、扩通道,在建及通车里程超过10000公里;世界级港口群建设取得重要进展,山东港口能力规模、服务效率、智慧绿色发展水平全面领先;运输机场总数达到12个,通用机场总数达到30个;打造20个全国性和区域性综合交通枢纽。提高运输服务发展水平,推进物流降本增效。大力推动旅客联程运输“一票出行”和货物多式联运“一单到底”。加快建设多式联运示范工程,推进中韩陆海联运整车运输,推动中亚、中欧班列扩量增效。

下一步,山东交通运输将主动服务和融入新发展格局,坚决扛牢“走在前、挑大梁”使命担当,加快推进交通运输一体化、智慧化、绿色化、融合化、人文化,着力构建安全、便捷、高效、绿色、经济、包容、韧性的可持续交通体系,加快建设交通强国山东示范区,为奋力谱写中国式现代化山东篇章贡献交通力量。

①“最美高速”济泰高速

②2024年6月7日,山东中欧班列累计开行达1万列

③济南至高青高速公路

④沂蒙公路蒙阴先头峪段

⑤山东港口日照港顺岸开放式全自动化集装箱码头

⑥小清河开启内外贸一体化运输

⑦济青高速济南东服务区

⑧日兰高铁

⑨青岛胶东国际机场

2024年,山东全社会综合交通基础设施建设投资将完成3250亿元。加快推进7条在建高铁建设,潍烟高铁将于今年通车,届时高铁里程将突破3000公里。推进34个续建高速公路项目。重点实施青岛港董家口港区港投万邦矿石码头工程等水运重点项目。加快推进济南机场二期改扩建等机场建设。

75年来,山东交通基础设施建设连续取得突破,管理与服务水平全面提升,实现了从“瓶颈制约”到“基本适应”、再到“适度超前”的历史跨越。

公路网络四通八达

“山东的路”享誉全国

新中国成立之初,省内能正常通行汽车的公路仅有3152公里。经过75年的建设,全省公路事业实现了跨越式发展,截至2023年底,全省公路通车总里程达29.3万公里,是1949年的93倍;公路路网密度达到每百平方公里187.2公里。

1993年,山东有了第一条高速公路——济青高速。30年后,山东建成全国首条零碳智慧高速公路济青中线,“新济青”顺应绿色低碳高质量发展之势而生。30年来,山东高速公路里程实现了从零到8000多公里的跨越,成就辉煌。2020年实现“县县通高速”。截至2023年底,全省高速公路通车里程达到8433公里,六车道以上占比达到36.6%。

全省普通国省道里程1.98万公里,连接全省所有县级以上节点,覆盖90%以上乡镇和重要旅游景区。全省农村公路总里程达26.4万公里。

2003年至2005年,村村通油路、村村通客车、千人以上岛屿通航的农村“三通”民心工程引发社会热烈反响。加快推进农村公路建设改造,农村公路发展速度、网络规模、管理水平全面提升,全部乡镇、建制村实现通沥青(水泥)路,较大自然村通硬化路,建制村通双车道公路比例达74%;县乡道三级路及以上比例达到65%,农村公路已经成为老百姓家门口的致富路、幸福路、连心路、振兴路。

轨道上的山东加快打造

新中国成立之初,全省境内仅有胶济、津浦两条铁路干线和兖济、临枣等支线。进入21世纪,山东铁路发展进入了快车道。近年来,山东全面加快铁路建设、改建,济郑高铁、日兰高铁等重点高铁项目相继建成通车。截至2023年底,全省铁路营运里程达到7828公里,其中高速铁路2810公里,普速铁路5018公里,“四纵四横”货运铁路网干线全部实现电气化,7个沿海港口全部建成疏港铁路。以省会济南为中心,2小时交通圈覆盖省内高铁沿线城市,济南、青岛实现高铁公交化运行,高铁网成为促进山东高质量发展的新动力。

世界级海洋港口群加快建设

新中国成立之初,港口设施设备简陋、靠泊能力差,货物装卸基本靠肩挑人抬。经过75年的建设与发展,沿海一大批专业化、大型化的深水泊位建设完成。山东加快沿海港口资源整合,2019年8月6日,山东省港口集团挂牌成立,全力推进世界级海洋港口群建设。截至2023年底,全省沿海港口总泊位数达到661个,其中万吨级以上泊位381个,总通过能力达到12.8亿吨。沿海港口吞吐量连创新高,2023年达到19.7亿吨,居全国沿海省份第1位。自主研发的青岛港全自动化集装箱码头全球领先,装卸效率10次打破世界纪录。

内河航道通江达海

截至2023年底,内河通航里程达到1117公里,是1949年的1.4倍,京杭运河济宁以南段基本达到二级航道通航条件,2000吨级船舶、万吨级船队可从济宁直达长江。现有二级船闸12座。拥有生产性泊位282个,通过能力1.34亿吨,建成济宁梁山港、龙拱港等一批现代化、规模化港区。

航空事业蓬勃发展

1958年,中国民用航空济南站、青岛站、临沂站正式组建,年发送旅客仅379人次,货邮吞吐量222.6吨。经过近70年的发展,截至2023年底,全省共有济南遥墙、青岛胶东等10个运输机场,是华东地区运输机场数量最多的省份,形成了“两枢一干七支”的民航运输格局。2019年,省委、省政府全面整合全省机场资源,组建成立山东省机场管理集团。2021年8月,青岛胶东国际机场正式开航投运。全省航线数量不断增多,布局持续优化,全省机场一天的旅客吞吐量是1958年全年的40多倍。

运输装备更新换代

新中国成立之初,全省道路运输仅有机动车1756辆,多以马车等非机动车为主;机动船不足百艘,沿海运输以木船为主。经过75年的发展,到2023年底,全省营业性汽车发展到143.2万辆,是1949年的815倍,其中营业性客车1.78万辆、营业性货车141.4万辆。全省城市公共汽电车5.4万辆,其中新能源车辆4.5万辆,占比83.1%。渤海湾鲁辽客滚运输规模、船龄、现代化程度均保持国内领先,内河新建船舶标准化率100%。

综合运输服务保障能力显著增强

建成一批国家公路运输枢纽和县级客货运站场项目,等级客运站、货运站基本覆盖全省所有乡镇。2023年,全省综合交通运输累计完成客运量3.8亿人、货运量34.7亿吨。山东中欧班列开通并稳定运行,累计开行突破万列。

行业改革不断深化

现代化治理能力不断提升

党的十八大以来,省委、省政府深化综合交通运输体制改革,在全国率先建立起综合交通运输管理体制,实现公路、地方铁路、机场、水运、地铁、城市轨道交通一体化管理。对交通运输资源进行整合,省铁路投资控股集团、港口集团、机场管理集团、海洋集团所属的海运和内河水运集团以及新的山东高速集团组建成立,构建起五大省属交通运输投融资、建设和运营大平台。

2022年,山东成为全国首个部省共建交通强国省域示范区,高速铁路建设管理模式、“四好农村路”乡村振兴齐鲁样板、智慧高速、智慧港口、综合交通体制机制改革等5项试点取得较大进展。加快建设交通科技创新体系,组建智慧交通重点实验室,认定20家省级行业实验室和20家省级行业研发中心,加快推进全省综合交通大数据“赋能”中心建设,构建交通“新基建”网络,智慧高速、智慧港口、智慧高铁、智慧机场等新型基础设施示范项目建设快速推进。

绿色交通取得新进展

山东省创建成为绿色交通省,建成24个重点支撑项目,基本建立起山东绿色循环低碳交通运输体系。加快新能源车船发展,淘汰国三及以下营运柴油货车25.6万辆,全面完成淘汰任务;全省7971艘内河运输船舶全部加装生活污水收集和智能监控装置;沿海主要港口50%以上的专业化泊位具备向船舶供应岸电能力,京杭运河基本实现岸电全覆盖。

历经75载,交通运输领域日新月异,为经济社会发展发挥了重要作用,为提高人民生活水平提供了关键支撑。实现“人享其行,物畅其流”的美好愿景,山东交通运输仍在不断奋进,努力实现新突破。

到2025年,山东高速铁路在建及通车里程达到4400公里以上;高速公路加密、扩通道,在建及通车里程超过10000公里;世界级港口群建设取得重要进展,山东港口能力规模、服务效率、智慧绿色发展水平全面领先;运输机场总数达到12个,通用机场总数达到30个;打造20个全国性和区域性综合交通枢纽。提高运输服务发展水平,推进物流降本增效。大力推动旅客联程运输“一票出行”和货物多式联运“一单到底”。加快建设多式联运示范工程,推进中韩陆海联运整车运输,推动中亚、中欧班列扩量增效。

下一步,山东交通运输将主动服务和融入新发展格局,坚决扛牢“走在前、挑大梁”使命担当,加快推进交通运输一体化、智慧化、绿色化、融合化、人文化,着力构建安全、便捷、高效、绿色、经济、包容、韧性的可持续交通体系,加快建设交通强国山东示范区,为奋力谱写中国式现代化山东篇章贡献交通力量。

①“最美高速”济泰高速

②2024年6月7日,山东中欧班列累计开行达1万列

③济南至高青高速公路

④沂蒙公路蒙阴先头峪段

⑤山东港口日照港顺岸开放式全自动化集装箱码头

⑥小清河开启内外贸一体化运输

⑦济青高速济南东服务区

⑧日兰高铁

⑨青岛胶东国际机场