保护先行,沙海蝶变

巴丹吉林沙漠—沙山湖泊群何以被列入《世界遗产名录》

2024-10-06

作者:

来源:

大众日报

【 查看PDF版】

【 查看PDF版】

|

|

|

|

|

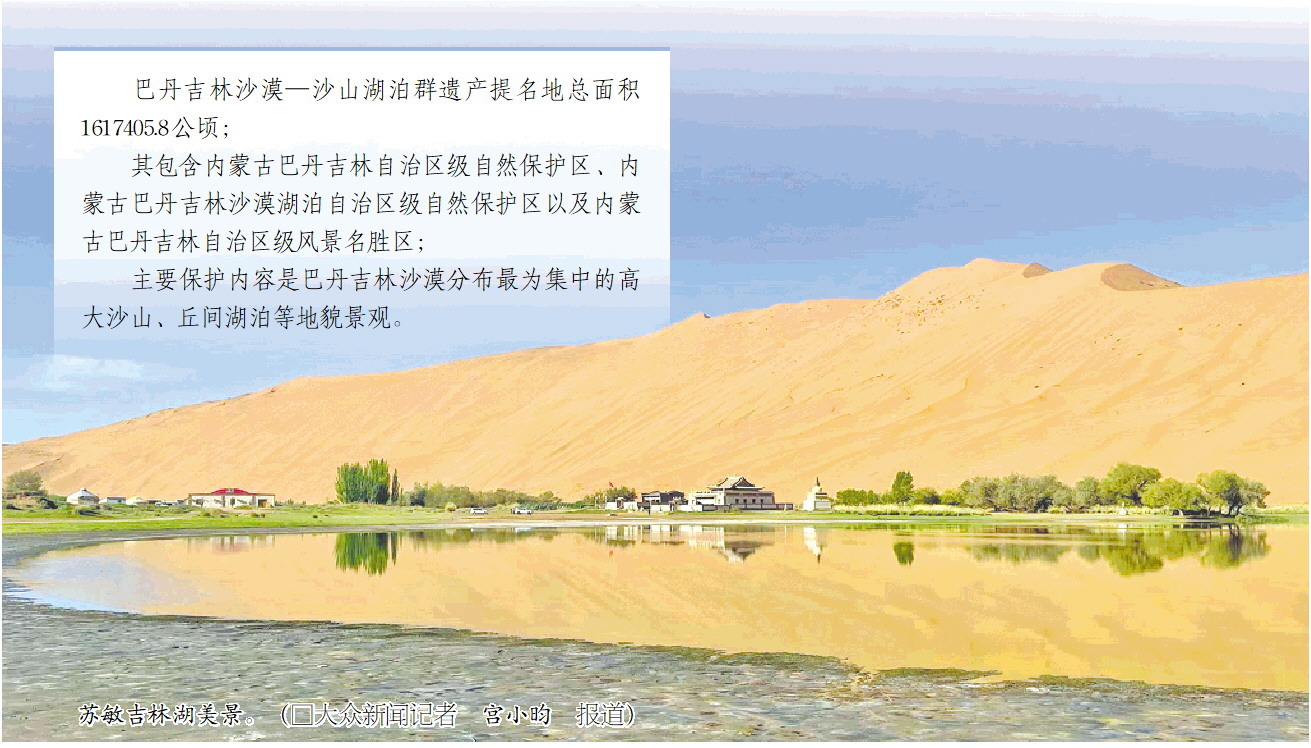

苏敏吉林湖美景。(□大众新闻记者 宫小昀 报道)

|

巴丹吉林沙漠—沙山湖泊群遗产提名地总面积1617405.8公顷;

其包含内蒙古巴丹吉林自治区级自然保护区、内蒙古巴丹吉林沙漠湖泊自治区级自然保护区以及内蒙古巴丹吉林自治区级风景名胜区;

主要保护内容是巴丹吉林沙漠分布最为集中的高大沙山、丘间湖泊等地貌景观。

□ 大众新闻记者 宫小昀

沙丘连连,浩渺无垠。今年7月26日,在印度新德里召开的联合国教科文组织第46届世界遗产委员会会议上,我国申报的巴丹吉林沙漠—沙山湖泊群顺利通过评审,成功列入《世界遗产名录》,填补了我国世界自然遗产中没有沙漠类型这一空白。

巴丹吉林沙漠—沙山湖泊群遗产提名地总面积1617405.8公顷,包含内蒙古巴丹吉林自治区级自然保护区、内蒙古巴丹吉林沙漠湖泊自治区级自然保护区以及内蒙古巴丹吉林自治区级风景名胜区。主要保护内容是巴丹吉林沙漠分布最为集中的高大沙山、丘间湖泊等地貌景观。

非同一般的生态价值

晋升为我国首个沙漠类型的世界自然遗产,巴丹吉林沙漠有何不一般?

位于西北干旱温带荒漠区阿拉善高原,巴丹吉林沙漠是我国第三大沙漠、第二大流动沙漠,以奇峰、鸣沙、群湖、神泉、古寺“五绝”著称。中国风景名胜区协会党支部副书记、顾问刘强表示,巴丹吉林沙漠完全符合世界遗产十项标准当中的第七项和第八项,即“绝妙的自然现象或具有罕见自然美和美学价值的地区”,以及“构成代表地球现代化史中重要阶段的突出例证,包括生命记录、发展中重要的地质演变过程和具有重要的地貌或地质特征”。

巴丹吉林沙漠是一处壮观美丽的三维立体景观沙漠。这里沙丘类型丰富、形态高大雄伟,沙丘形态从简单到复杂,空间分布差异巨大,展示了新月形沙丘、新月形沙丘链、星状沙丘、高大沙山、风蚀地貌等多维地貌景观。

这里还有多变的地表形态。沙丘的流动性导致风沙地貌复杂多样,最小的风沙地貌为高度仅数毫米的沙波纹。这里还是地球上高大沙山分布最密集的地方,相对高度一般在200-460米,拥有世界上最高的稳定沙丘——必鲁图峰,其海拔1611.09米,被誉为“世界沙漠珠峰”,登临峰顶,呼和吉林等七个湖泊尽收眼底。

巴丹吉林沙漠有丰富的淡水和地下水,淡水湖与咸水湖交错分布。目前已探明湖泊144个,形状、深度、盐度、颜色各异。有湖水湛蓝、周边盛产沙枣树的伊和吉格德(大沙枣海子);被誉为“粉红少女心”的达格图(红海子);周边绿树成林、有“漠北江南”之称的巴丹湖……

荒漠生态系统中的灌木、半灌木和耐盐植物,也在这里分布,如梭梭、沙枣、白刺、霸王、肉苁蓉等。而鹅喉羚、盘羊、岩羊、狐狸及各种鸟类,为沙漠增添勃勃生机。

巴丹吉林沙漠发育了戈壁、风化穴、侵入岩、侵蚀峡谷、雅丹等多种风化特征,展示了沙漠正在演变中的地质历史和起源,是研究中国沙漠形成、演化的天然实验室。而沙漠漆皮上的史前历史岩画,为科学研究提供极佳史料。

生态保护成效明显

巴丹吉林沙漠虽美,其生态系统却极其脆弱,环境保护成为当地政府的重中之重。1999年,巴丹吉林沙漠湖泊自然保护区应运而生。此后,内蒙古巴丹吉林自治区级自然保护区、巴丹吉林沙漠风景名胜区相继成立。20多年来,当地严格实施保护区禁牧和草畜平衡制度,规定核心区不允许建永久建筑,规范旅游线路,尽可能减少人为干扰,在保持沙漠原始风貌的基础上进行生态治理。

在伊和吉格德湖畔测量完植被情况,刘维斌起身去下一个点位。作为阿拉善右旗自然保护地和野生动植物保护中心主任,刘维斌与同伴一起,20年如一日地守护这片沙漠。

衡量生态环境变化,植被和鸟类是重要指标。刘维斌每月都要深入沙漠,进行野生动植物普查、查看鸟类种类及迁徙情况、观察植物生长量、监测记录湖泊水位情况等。20多年来,刘维斌巡护巴丹吉林沙漠270多次,切身感受到生态转好。“以前像今天这样的蓝天白云很少,只要起风就刮沙尘暴。”他介绍,伊和吉格德湖边的“绿洲”,是自然恢复和人工补植相结合的成果。当地通过飞播来促进植被生长固沙,保护湖泊不被飞沙掩埋。在不懈努力下,20年来,伊和吉格德湖泊基本保持原状。

为阻止巴丹吉林沙漠与腾格里沙漠“牵手”,保护民勤绿洲与河西走廊生态安全,阿拉善右旗实施锁边工程,打造绵延三四百公里的护林带。

九棵树防沙治沙综合治理区位于巴丹吉林沙漠与腾格里沙漠交汇处,是防止巴丹吉林沙漠东扩南移三大黄沙溢出带之一。阿拉善右旗持续对该区域进行生态治理,以自然修复为主,采用人工造林种草、工程固沙、撒播造林等方式,完成治理面积20.22万亩。

九棵树的防沙治沙以本地牧民为主。“今年大概有600个牧民参与到拉草、浇水、管护中来。”阿拉善右旗林业草原和荒漠防治局副局长许斌说,防护带一年至少需要灌足四次水,其余时间靠自然降水可以基本维持。水源短缺是防沙治沙的首要难题,需要从镇上或者水井取水,成本较高。目前该区域一亩地的防沙治沙成本约为650元,每年新造的梭梭林,成活率须达到70%以上,而国家补助金额基本可以覆盖日常成本。

保护利用好世界自然遗产这块金字招牌

如何合理利用好世界自然遗产这块金字招牌?当地始终在不影响自然遗产保护的前提下,探索保护与发展的平衡之路。

在雅布赖镇巴丹吉林嘎查牧民阿拉腾格日乐的印象中,随着交通状况改善,嘎查的旅游业自2010年后步入正轨。现在,当地51户居民中,有13户开起了民宿,仅靠民宿年收入可超10万元。很多牧民冬天放羊放骆驼,夏天开民宿,一年四季不闲着。游客逐渐增多,牧民们对环境卫生的维护更上心了。

阿拉善右旗文旅局副局长永荣表示,本地旅游业带动就业4000余人,20%的本地居民吃上“旅游饭”。申遗成功后,巴丹吉林沙漠知名度进一步扩大,游客数量处于上涨态势。目前,当地围绕巴丹吉林沙漠延伸文旅融合产业,重点打造“旅游+赛事”的巴丹吉林赛车小镇。

“不破坏就是一种保护。”自1995年第一次走入巴丹吉林沙漠边缘,中国科学院研究员、博士生导师董治宝便开始对巴丹吉林沙漠的持续调研,感受到牧民对环境的珍视,很多游客受当地人影响,也自觉维护沙漠的环境。2023年,IUCN专家禹卿植教授来巴丹吉林沙漠实地考察评估时也曾表示,牧民一直习惯住在这里,会去放羊或者放骆驼,这种放牧可能会带来更好的自然景观,牧民们已经与自然融为一体,也是保护的一部分。

“风景区或景点就像人体一样,需要调理到最佳状态,才能与人取得最有效的互动。”刘强表示,在发展旅游上要适度,“要充分考虑当地具体的交通状况、物资供应和接待能力,前置环保意识。”巴丹吉林沙漠开阔壮美,是人与自然高度和谐统一、民族文化突出的地域,包括蒙古族的游牧文化和生活方式,也是将来游览者想要体验的部分。

其包含内蒙古巴丹吉林自治区级自然保护区、内蒙古巴丹吉林沙漠湖泊自治区级自然保护区以及内蒙古巴丹吉林自治区级风景名胜区;

主要保护内容是巴丹吉林沙漠分布最为集中的高大沙山、丘间湖泊等地貌景观。

□ 大众新闻记者 宫小昀

沙丘连连,浩渺无垠。今年7月26日,在印度新德里召开的联合国教科文组织第46届世界遗产委员会会议上,我国申报的巴丹吉林沙漠—沙山湖泊群顺利通过评审,成功列入《世界遗产名录》,填补了我国世界自然遗产中没有沙漠类型这一空白。

巴丹吉林沙漠—沙山湖泊群遗产提名地总面积1617405.8公顷,包含内蒙古巴丹吉林自治区级自然保护区、内蒙古巴丹吉林沙漠湖泊自治区级自然保护区以及内蒙古巴丹吉林自治区级风景名胜区。主要保护内容是巴丹吉林沙漠分布最为集中的高大沙山、丘间湖泊等地貌景观。

非同一般的生态价值

晋升为我国首个沙漠类型的世界自然遗产,巴丹吉林沙漠有何不一般?

位于西北干旱温带荒漠区阿拉善高原,巴丹吉林沙漠是我国第三大沙漠、第二大流动沙漠,以奇峰、鸣沙、群湖、神泉、古寺“五绝”著称。中国风景名胜区协会党支部副书记、顾问刘强表示,巴丹吉林沙漠完全符合世界遗产十项标准当中的第七项和第八项,即“绝妙的自然现象或具有罕见自然美和美学价值的地区”,以及“构成代表地球现代化史中重要阶段的突出例证,包括生命记录、发展中重要的地质演变过程和具有重要的地貌或地质特征”。

巴丹吉林沙漠是一处壮观美丽的三维立体景观沙漠。这里沙丘类型丰富、形态高大雄伟,沙丘形态从简单到复杂,空间分布差异巨大,展示了新月形沙丘、新月形沙丘链、星状沙丘、高大沙山、风蚀地貌等多维地貌景观。

这里还有多变的地表形态。沙丘的流动性导致风沙地貌复杂多样,最小的风沙地貌为高度仅数毫米的沙波纹。这里还是地球上高大沙山分布最密集的地方,相对高度一般在200-460米,拥有世界上最高的稳定沙丘——必鲁图峰,其海拔1611.09米,被誉为“世界沙漠珠峰”,登临峰顶,呼和吉林等七个湖泊尽收眼底。

巴丹吉林沙漠有丰富的淡水和地下水,淡水湖与咸水湖交错分布。目前已探明湖泊144个,形状、深度、盐度、颜色各异。有湖水湛蓝、周边盛产沙枣树的伊和吉格德(大沙枣海子);被誉为“粉红少女心”的达格图(红海子);周边绿树成林、有“漠北江南”之称的巴丹湖……

荒漠生态系统中的灌木、半灌木和耐盐植物,也在这里分布,如梭梭、沙枣、白刺、霸王、肉苁蓉等。而鹅喉羚、盘羊、岩羊、狐狸及各种鸟类,为沙漠增添勃勃生机。

巴丹吉林沙漠发育了戈壁、风化穴、侵入岩、侵蚀峡谷、雅丹等多种风化特征,展示了沙漠正在演变中的地质历史和起源,是研究中国沙漠形成、演化的天然实验室。而沙漠漆皮上的史前历史岩画,为科学研究提供极佳史料。

生态保护成效明显

巴丹吉林沙漠虽美,其生态系统却极其脆弱,环境保护成为当地政府的重中之重。1999年,巴丹吉林沙漠湖泊自然保护区应运而生。此后,内蒙古巴丹吉林自治区级自然保护区、巴丹吉林沙漠风景名胜区相继成立。20多年来,当地严格实施保护区禁牧和草畜平衡制度,规定核心区不允许建永久建筑,规范旅游线路,尽可能减少人为干扰,在保持沙漠原始风貌的基础上进行生态治理。

在伊和吉格德湖畔测量完植被情况,刘维斌起身去下一个点位。作为阿拉善右旗自然保护地和野生动植物保护中心主任,刘维斌与同伴一起,20年如一日地守护这片沙漠。

衡量生态环境变化,植被和鸟类是重要指标。刘维斌每月都要深入沙漠,进行野生动植物普查、查看鸟类种类及迁徙情况、观察植物生长量、监测记录湖泊水位情况等。20多年来,刘维斌巡护巴丹吉林沙漠270多次,切身感受到生态转好。“以前像今天这样的蓝天白云很少,只要起风就刮沙尘暴。”他介绍,伊和吉格德湖边的“绿洲”,是自然恢复和人工补植相结合的成果。当地通过飞播来促进植被生长固沙,保护湖泊不被飞沙掩埋。在不懈努力下,20年来,伊和吉格德湖泊基本保持原状。

为阻止巴丹吉林沙漠与腾格里沙漠“牵手”,保护民勤绿洲与河西走廊生态安全,阿拉善右旗实施锁边工程,打造绵延三四百公里的护林带。

九棵树防沙治沙综合治理区位于巴丹吉林沙漠与腾格里沙漠交汇处,是防止巴丹吉林沙漠东扩南移三大黄沙溢出带之一。阿拉善右旗持续对该区域进行生态治理,以自然修复为主,采用人工造林种草、工程固沙、撒播造林等方式,完成治理面积20.22万亩。

九棵树的防沙治沙以本地牧民为主。“今年大概有600个牧民参与到拉草、浇水、管护中来。”阿拉善右旗林业草原和荒漠防治局副局长许斌说,防护带一年至少需要灌足四次水,其余时间靠自然降水可以基本维持。水源短缺是防沙治沙的首要难题,需要从镇上或者水井取水,成本较高。目前该区域一亩地的防沙治沙成本约为650元,每年新造的梭梭林,成活率须达到70%以上,而国家补助金额基本可以覆盖日常成本。

保护利用好世界自然遗产这块金字招牌

如何合理利用好世界自然遗产这块金字招牌?当地始终在不影响自然遗产保护的前提下,探索保护与发展的平衡之路。

在雅布赖镇巴丹吉林嘎查牧民阿拉腾格日乐的印象中,随着交通状况改善,嘎查的旅游业自2010年后步入正轨。现在,当地51户居民中,有13户开起了民宿,仅靠民宿年收入可超10万元。很多牧民冬天放羊放骆驼,夏天开民宿,一年四季不闲着。游客逐渐增多,牧民们对环境卫生的维护更上心了。

阿拉善右旗文旅局副局长永荣表示,本地旅游业带动就业4000余人,20%的本地居民吃上“旅游饭”。申遗成功后,巴丹吉林沙漠知名度进一步扩大,游客数量处于上涨态势。目前,当地围绕巴丹吉林沙漠延伸文旅融合产业,重点打造“旅游+赛事”的巴丹吉林赛车小镇。

“不破坏就是一种保护。”自1995年第一次走入巴丹吉林沙漠边缘,中国科学院研究员、博士生导师董治宝便开始对巴丹吉林沙漠的持续调研,感受到牧民对环境的珍视,很多游客受当地人影响,也自觉维护沙漠的环境。2023年,IUCN专家禹卿植教授来巴丹吉林沙漠实地考察评估时也曾表示,牧民一直习惯住在这里,会去放羊或者放骆驼,这种放牧可能会带来更好的自然景观,牧民们已经与自然融为一体,也是保护的一部分。

“风景区或景点就像人体一样,需要调理到最佳状态,才能与人取得最有效的互动。”刘强表示,在发展旅游上要适度,“要充分考虑当地具体的交通状况、物资供应和接待能力,前置环保意识。”巴丹吉林沙漠开阔壮美,是人与自然高度和谐统一、民族文化突出的地域,包括蒙古族的游牧文化和生活方式,也是将来游览者想要体验的部分。