烟台:勇当绿色低碳高质量发展先锋

2023-01-15

作者:

来源:

大众日报

【 查看PDF版】

【 查看PDF版】

|

|

烟台自贸片区平均5天推出1项制度创新成果

|

|

|

东诚药业实验室

|

|

|

烟台山灯塔

|

|

|

万华化学全球研发中心

|

|

|

深海网箱

|

|

|

鲜花环绕的招远马埠村

|

|

|

2022年,烟台港年度货物吞吐量首次突破4亿吨

|

|

|

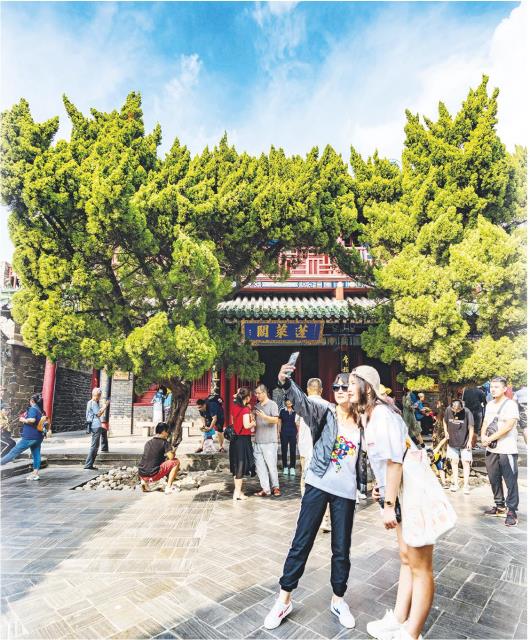

蓬莱阁

|

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,是山东绿色低碳高质量发展先行区建设的起步之年,也是烟台实现地区生产总值过万亿元目标的冲刺之年。烟台全市上下把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务,按照省委十二届二次全会部署要求,紧抓建设绿色低碳高质量发展先行区重大战略机遇,加快推进新旧动能转换和高质量发展,以实际行动推动党的二十大精神在烟台落地落实,努力在“走在前、开新局”中实现更大作为、贡献更大力量。

加快构建现代化产业体系

建设绿色低碳高质量发展先行区是中央赋予山东的重大历史使命。近日,省委、省政府印发《山东省建设绿色低碳高质量发展先行区三年行动计划(2023—2025年)》,明确了先行区建设的指导思想和目标定位,形成了先行区建设的时间表、路线图、任务书。行动计划中24次提及烟台,支持烟台强化新旧动能转换核心城市功能,建设现代化国际滨海强市。

行动计划提出,要纵深推进新旧动能转换,构建现代化产业体系,打造具有核心竞争力和引领力的世界级产业集群。作为新旧动能转换“三核”之一,烟台市把全面提升产业能级作为深化新旧动能转换、推动绿色低碳高质量发展的重中之重,不断在建设现代化产业体系上构筑新优势——

坚持“集群培育”思维,实施重点产业链延链补链强链工程,蹄疾步稳推进绿色石化、有色及贵金属、高端装备、电子信息、汽车、食品精深加工、生物医药、清洁能源、航空航天等九大主导产业聚链成群,力争年内产值过千亿元产业增至6个,2023年2千亿级产业达到2个,2025年培育形成1个3千亿级产业;

强化“项目兴市”意识,盯紧盯牢裕龙岛炼化一体化、万华新材料低碳产业园、万华乙烯二期和系列延链补链、上汽通用东岳2款纯电中高级轿车、空天海装备制造城、东方航天港、蓝色药谷等领航产业项目,以钉钉子精神推进“百日攻坚”,力争早日建成达效;

树牢“重企扶企”理念,深入实施骨干企业倍增计划,坚持领导干部带头、服务专员靠上,引导更多企业技改扩能、增资扩股,壮大发展链主型生态型灯塔型龙头企业,培育孵化一大批“专精特新”、单项冠军等高成长型中小企业,形成大中小企业梯次发展格局。1855名服务企业专员下沉企业一线,解决企业诉求3700多个,在全社会营造了浓厚的“重企扶企”氛围。

深入实施创新驱动发展战略

23项成果获省科学技术奖,一类新药“若欣林”上市,国核设备、荣昌生物分获第二十三届中国专利金奖、银奖,27家企业入选山东省科技领军企业,57家企业入选首批山东省科技小巨人企业……2022年,烟台交出了一份沉甸甸的科技创新成绩单,全市高新技术企业达到1900家,高新技术产业产值占比60%以上。

教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。烟台市始终坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力,深入实施创新驱动发展战略,高效统筹教育、科技、人才工作,依靠创新培育壮大发展新动能。

做强教育支撑。2023年,烟台市将全面深化与北京大学、清华大学、中国农业大学等高校的合作,建成烟台大学黄渤海新区科教园、山东建筑大学产学研基地。推动基础教育优质均衡发展,新改扩建中小学33所。坚持学前教育公益普惠发展,新增幼儿园学位1万个,学前教育公办率达到70%以上。

做强科技支撑。高标准建设国家自主创新示范区、八角湾科技创新区、黄石湾海洋经济创新区、环磁山国际科研走廊等科创集聚区。强化原创性引领性技术研究,实施20项以上重大技术攻关项目,集中突破一批“卡脖子”技术,争取省级以上科技奖励10项以上。实施产业链科技协同创新工程,支持企业共享科研资源,培育专业化科研资源共享服务平台,完善多元化科技创新投融资体系。提高科技成果转化和产业化水平,实现技术合同成交额300亿元以上。

做强人才支撑。积极举办高层次科技学术论坛,加强与战略科学家合作,引进培养一流科技领军人才和创新团队,实施“烟台工匠”建设工程,壮大高水平工程师和高技能人才队伍,新增高层次人才9000人以上,培育高技能人才1万人以上。实施青年人才“百千万”集聚计划,全年引进不少于400名博士、5000名硕士、6万名大学生,建设青年发展友好型城市。

打造高水平对外开放新高地

烟台黄渤海新区招商发展大会暨重点项目集中签约仪式,一举签下20个优质项目,总投资近300亿元。烟台市2022年四季度“双招双引”重点项目集中签约仪式,一举签下30个优质产业合作项目。其中,投资类项目25个,总投资445亿元,人才合作类项目5个。烟台市2023年全市招商引资工作专题会议,要求各级各部门马上动起来、加快走出去,全面掀起招商引资热潮,全力推动招商引资质效提升……

连日来,烟台各级各部门积极抢抓机遇走出去、引进来,全力开展项目招引和落地。

烟台市聚焦改革开放共赢,全力打造面向日韩的开放高地、链接“一带一路”的重要节点、聚集国际化企业的前沿阵地。2022年,开展招商引资突破年活动,引进三类500强项目200个、10亿元以上大项目317个,制造业实际使用外资位居全省第一。

面对新的发展机遇,烟台市将狠抓招商引资,紧盯行业龙头、上市公司等大企业实施靶向招引,紧盯产业链关键环节“填空补缺”实施链条招引,紧盯重点客商重点合作伙伴实施以商招商,引进生成更多大项目好项目。做强经济园区方面,推动省级以上经济园区二次创业、全面提升,实施开发区“一号产业”培育行动,确保2023年发展速度高于上年、经济指标增长高于全市、总体指标高于全省平均。加强经贸合作,放大自贸区、综保区平台作用,加强与国际友城、知名商会、行业协会等交往交流,大力发展保税混配、市场采购贸易、跨境电商等新业态,推动对外贸易量质齐升。

此外,烟台市瞄准一流不断优化营商环境,持续深化“放管服”改革,培育“信用烟台”“无证明城市”“一企一档·免申即享”等一批“烟必行”品牌,争创国家营商环境创新试点城市,让更多优质企业在烟台落地。

让绿色低碳成为城市底色

烟台市第十八届人民代表大会第二次会议于日前胜利闭幕。翻看政府工作报告,细心的读者会发现“绿色”“低碳”成为重要关键词。其中,“低碳”一词出现了25次,是前一年的两倍还多。

近年来,烟台市统筹降碳、减污、扩绿、增长,推进生态优先、集约节约、绿色低碳发展,高标准打造“烟台最优看生态、生态最优看烟台”的亮丽名片。尤其是绿色低碳高质量发展先行区建设启动以来,绿色低碳发展成为全市广大干部群众的共识。审视烟台近年来的发展,绿色低碳越来越成为这座城市的底色。

1月3日,海阳核电3号机组核岛钢制安全壳筒体一环模块顺利吊装就位,为后续反应堆厂房建造工程的顺利实施提供了保障,海阳核电也因此迎来了2023年工程建设开门红。

近年来,烟台市持续壮大清洁能源规模,打造“核风光氢储”一体化发展格局,加快“一谷一区一岛一港”建设。丁字湾双碳智谷,开工建设核电及风电装备制造、新能源、新材料项目,打造全省绿电生产样板区、国家零碳产业示范区。“3060”创新区,建设新能源设备产业园、节能环保产业园,打造绿色低碳产业发展新高地。长岛国际零碳生态岛,加快清洁车船替代,高水平建设海洋生态文明综合试验区。中国海上风电国际母港,做强风电装备制造产业链,推动海上风电、海洋牧场、氢能、储能融合发展。推进东方电子智能科技园、东德氢能核心装备产业园建设,塑造低碳园区、低碳社区、低碳校区示范样板。

大力推广低碳清洁供暖,推动核能供暖工程远距离延伸,预计今年新增市区工业余废热供暖1000万平方米以上。加快生活固废循环经济园区、绿色建造产业园区建设,建成6处建筑垃圾资源化利用产业基地,新增绿色建筑800万平方米,装配式建筑占比达到40%。鼓励绿色出行、绿色消费,新增1万个汽车充电桩、200辆氢能源汽车,推广垃圾分类及循环利用,让绿色低碳生活走进千家万户。

海洋强市建设迈出新步伐

海洋是烟台高质量发展战略要地,2022年,烟台持续推动海洋传统产业转型升级,推动海洋新兴产业跨越发展。出台《烟台市海洋牧场“百箱计划”三年行动方案》,“经海”系列深水智能养殖网箱已下水7座、总量达到18座,新增省级以上海洋牧场示范区3处、总数达到45处,数量居全国前列,全市海洋牧场总面积突破140万亩。以海工装备、海洋能源、海洋生物医药和海水淡化为代表的海洋新兴产业蓬勃发展,海工装备产业集群入选省“十强”产业雁阵形集群。

数据显示,2022年前11月,全市主要海洋产业产值突破5000亿元,同比增长18%,预计全年海洋生产总值突破2300亿元,比上年增长11%以上。

2023年,烟台将大力推进总投资1000亿元的46个重点项目,示范引领全市海洋经济高质量发展,力争全市海洋生产总值突破2500亿元;计划到2025年,全市海洋生产总值突破3000亿元,占地区生产总值的比重达到25%以上。

未来,烟台将更加注重经略海洋,坚持陆海岛统筹、港产城融合,持续增强蓝色动力,开辟广阔海洋发展空间——

强化“十港联动”,重点推动芝罘湾港区退港还城、打造现代航运和文旅服务示范港,西港区升级扩能、打造集疏运一体枢纽港,蓬莱东港区规划扩建、打造集装箱和客滚业务联运港,加快港产城融合,实现港口由货物装卸港向物流集散港、国际贸易港、综合服务港转型,建设世界一流海洋港口。

强化“三产联动”,一产聚焦海洋牧场建设,二产聚焦海工装备制造转型,三产聚焦海洋文旅特色开发,壮大现代海洋产业。

强化“陆海联动”,以入海排污口整治为突破口,协同推进治海治河治岸,打造水清岸绿、滩净湾美的海洋环境,保护绿色可持续海洋生态。

用心用情提升民生福祉

民之所望,施政所向。近年来,烟台市持续加大民生投入,倾力办好民生实事,不断织密社会保障网络。一项项民生工程有序推进,一件件民生实事落地生花,勾画出烟台市民生福祉持续改善的鲜明图景,折射出烟台市各项社会事业高质量发展的鲜亮底色。

聚力突破中心城区,烟台持续构建“12335”建设格局和“T”字形空间布局,2023年将实施总投资3351亿元的406个城建重点项目,年度完成投资807亿元,打造精致舒美的活力城市。集中力量突破核心区,强化规划引领,抓好重点项目,疏解老城功能,导入新兴业态,均衡公共资源,尽快实现核心区功能大提升、面貌大改善。同时,持续改善农村环境,打造103个美丽乡村样板村,完成77座病险水库除险加固,实施1018个村庄供水改造提升工程,改造农村公路2084公里、清洁取暖16.3万户。

让群众享有殷实的“好收入”,坚持“就业是最基本的民生”,烟台将重点加强未就业高校毕业生、失业农民工、退役军人、零就业家庭等就业保障,推动公益岗位扩容提质,促进群众实现更高质量更加充分的就业。让群众享有均衡的“好医疗”,推动市妇幼保健院、奇山医院新院、八角湾国际医院、市中医医院幸福新城院区等在建项目加快建设、尽早投用,更好满足群众就地就近就医现实需求。让群众享有可靠的“好保障”,推动社会保障扩围提标,强化兜底保障,加大养老和婴幼儿照护“一老一小”保障力度,补短板增供给优服务。让群众享有繁荣的“好文化”,广泛践行社会主义核心价值观,全面提升市县乡村四级文化设施建设水平,创新实施文化惠民工程,以市域创建全国文明典范城市带动县域全部争创全国文明城市。

烟台市将守住守牢安全生产底线,狠抓矿山、消防、危化品、海上作业、交通运输等重点行业领域安全监管和隐患排查,最大限度遏制各类事故发生。守住守牢社会治安底线,常态化开展扫黑除恶斗争,建设更高水平的平安烟台。统筹抓好森林防火、食品药品、金融安全等工作,切实维护国家安全和社会稳定,腾出更多精力谋发展促发展,撸起袖子加油干、风雨无阻向前行,在中国式现代化新征程上为全国全省发展大局多作贡献,奋力谱写全面建设社会主义现代化国家烟台新篇章。

崛起的黄渤海新区

黄海明珠

仙境烟台

(本版图片由烟台市委宣传部提供)

加快构建现代化产业体系

建设绿色低碳高质量发展先行区是中央赋予山东的重大历史使命。近日,省委、省政府印发《山东省建设绿色低碳高质量发展先行区三年行动计划(2023—2025年)》,明确了先行区建设的指导思想和目标定位,形成了先行区建设的时间表、路线图、任务书。行动计划中24次提及烟台,支持烟台强化新旧动能转换核心城市功能,建设现代化国际滨海强市。

行动计划提出,要纵深推进新旧动能转换,构建现代化产业体系,打造具有核心竞争力和引领力的世界级产业集群。作为新旧动能转换“三核”之一,烟台市把全面提升产业能级作为深化新旧动能转换、推动绿色低碳高质量发展的重中之重,不断在建设现代化产业体系上构筑新优势——

坚持“集群培育”思维,实施重点产业链延链补链强链工程,蹄疾步稳推进绿色石化、有色及贵金属、高端装备、电子信息、汽车、食品精深加工、生物医药、清洁能源、航空航天等九大主导产业聚链成群,力争年内产值过千亿元产业增至6个,2023年2千亿级产业达到2个,2025年培育形成1个3千亿级产业;

强化“项目兴市”意识,盯紧盯牢裕龙岛炼化一体化、万华新材料低碳产业园、万华乙烯二期和系列延链补链、上汽通用东岳2款纯电中高级轿车、空天海装备制造城、东方航天港、蓝色药谷等领航产业项目,以钉钉子精神推进“百日攻坚”,力争早日建成达效;

树牢“重企扶企”理念,深入实施骨干企业倍增计划,坚持领导干部带头、服务专员靠上,引导更多企业技改扩能、增资扩股,壮大发展链主型生态型灯塔型龙头企业,培育孵化一大批“专精特新”、单项冠军等高成长型中小企业,形成大中小企业梯次发展格局。1855名服务企业专员下沉企业一线,解决企业诉求3700多个,在全社会营造了浓厚的“重企扶企”氛围。

深入实施创新驱动发展战略

23项成果获省科学技术奖,一类新药“若欣林”上市,国核设备、荣昌生物分获第二十三届中国专利金奖、银奖,27家企业入选山东省科技领军企业,57家企业入选首批山东省科技小巨人企业……2022年,烟台交出了一份沉甸甸的科技创新成绩单,全市高新技术企业达到1900家,高新技术产业产值占比60%以上。

教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。烟台市始终坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力,深入实施创新驱动发展战略,高效统筹教育、科技、人才工作,依靠创新培育壮大发展新动能。

做强教育支撑。2023年,烟台市将全面深化与北京大学、清华大学、中国农业大学等高校的合作,建成烟台大学黄渤海新区科教园、山东建筑大学产学研基地。推动基础教育优质均衡发展,新改扩建中小学33所。坚持学前教育公益普惠发展,新增幼儿园学位1万个,学前教育公办率达到70%以上。

做强科技支撑。高标准建设国家自主创新示范区、八角湾科技创新区、黄石湾海洋经济创新区、环磁山国际科研走廊等科创集聚区。强化原创性引领性技术研究,实施20项以上重大技术攻关项目,集中突破一批“卡脖子”技术,争取省级以上科技奖励10项以上。实施产业链科技协同创新工程,支持企业共享科研资源,培育专业化科研资源共享服务平台,完善多元化科技创新投融资体系。提高科技成果转化和产业化水平,实现技术合同成交额300亿元以上。

做强人才支撑。积极举办高层次科技学术论坛,加强与战略科学家合作,引进培养一流科技领军人才和创新团队,实施“烟台工匠”建设工程,壮大高水平工程师和高技能人才队伍,新增高层次人才9000人以上,培育高技能人才1万人以上。实施青年人才“百千万”集聚计划,全年引进不少于400名博士、5000名硕士、6万名大学生,建设青年发展友好型城市。

打造高水平对外开放新高地

烟台黄渤海新区招商发展大会暨重点项目集中签约仪式,一举签下20个优质项目,总投资近300亿元。烟台市2022年四季度“双招双引”重点项目集中签约仪式,一举签下30个优质产业合作项目。其中,投资类项目25个,总投资445亿元,人才合作类项目5个。烟台市2023年全市招商引资工作专题会议,要求各级各部门马上动起来、加快走出去,全面掀起招商引资热潮,全力推动招商引资质效提升……

连日来,烟台各级各部门积极抢抓机遇走出去、引进来,全力开展项目招引和落地。

烟台市聚焦改革开放共赢,全力打造面向日韩的开放高地、链接“一带一路”的重要节点、聚集国际化企业的前沿阵地。2022年,开展招商引资突破年活动,引进三类500强项目200个、10亿元以上大项目317个,制造业实际使用外资位居全省第一。

面对新的发展机遇,烟台市将狠抓招商引资,紧盯行业龙头、上市公司等大企业实施靶向招引,紧盯产业链关键环节“填空补缺”实施链条招引,紧盯重点客商重点合作伙伴实施以商招商,引进生成更多大项目好项目。做强经济园区方面,推动省级以上经济园区二次创业、全面提升,实施开发区“一号产业”培育行动,确保2023年发展速度高于上年、经济指标增长高于全市、总体指标高于全省平均。加强经贸合作,放大自贸区、综保区平台作用,加强与国际友城、知名商会、行业协会等交往交流,大力发展保税混配、市场采购贸易、跨境电商等新业态,推动对外贸易量质齐升。

此外,烟台市瞄准一流不断优化营商环境,持续深化“放管服”改革,培育“信用烟台”“无证明城市”“一企一档·免申即享”等一批“烟必行”品牌,争创国家营商环境创新试点城市,让更多优质企业在烟台落地。

让绿色低碳成为城市底色

烟台市第十八届人民代表大会第二次会议于日前胜利闭幕。翻看政府工作报告,细心的读者会发现“绿色”“低碳”成为重要关键词。其中,“低碳”一词出现了25次,是前一年的两倍还多。

近年来,烟台市统筹降碳、减污、扩绿、增长,推进生态优先、集约节约、绿色低碳发展,高标准打造“烟台最优看生态、生态最优看烟台”的亮丽名片。尤其是绿色低碳高质量发展先行区建设启动以来,绿色低碳发展成为全市广大干部群众的共识。审视烟台近年来的发展,绿色低碳越来越成为这座城市的底色。

1月3日,海阳核电3号机组核岛钢制安全壳筒体一环模块顺利吊装就位,为后续反应堆厂房建造工程的顺利实施提供了保障,海阳核电也因此迎来了2023年工程建设开门红。

近年来,烟台市持续壮大清洁能源规模,打造“核风光氢储”一体化发展格局,加快“一谷一区一岛一港”建设。丁字湾双碳智谷,开工建设核电及风电装备制造、新能源、新材料项目,打造全省绿电生产样板区、国家零碳产业示范区。“3060”创新区,建设新能源设备产业园、节能环保产业园,打造绿色低碳产业发展新高地。长岛国际零碳生态岛,加快清洁车船替代,高水平建设海洋生态文明综合试验区。中国海上风电国际母港,做强风电装备制造产业链,推动海上风电、海洋牧场、氢能、储能融合发展。推进东方电子智能科技园、东德氢能核心装备产业园建设,塑造低碳园区、低碳社区、低碳校区示范样板。

大力推广低碳清洁供暖,推动核能供暖工程远距离延伸,预计今年新增市区工业余废热供暖1000万平方米以上。加快生活固废循环经济园区、绿色建造产业园区建设,建成6处建筑垃圾资源化利用产业基地,新增绿色建筑800万平方米,装配式建筑占比达到40%。鼓励绿色出行、绿色消费,新增1万个汽车充电桩、200辆氢能源汽车,推广垃圾分类及循环利用,让绿色低碳生活走进千家万户。

海洋强市建设迈出新步伐

海洋是烟台高质量发展战略要地,2022年,烟台持续推动海洋传统产业转型升级,推动海洋新兴产业跨越发展。出台《烟台市海洋牧场“百箱计划”三年行动方案》,“经海”系列深水智能养殖网箱已下水7座、总量达到18座,新增省级以上海洋牧场示范区3处、总数达到45处,数量居全国前列,全市海洋牧场总面积突破140万亩。以海工装备、海洋能源、海洋生物医药和海水淡化为代表的海洋新兴产业蓬勃发展,海工装备产业集群入选省“十强”产业雁阵形集群。

数据显示,2022年前11月,全市主要海洋产业产值突破5000亿元,同比增长18%,预计全年海洋生产总值突破2300亿元,比上年增长11%以上。

2023年,烟台将大力推进总投资1000亿元的46个重点项目,示范引领全市海洋经济高质量发展,力争全市海洋生产总值突破2500亿元;计划到2025年,全市海洋生产总值突破3000亿元,占地区生产总值的比重达到25%以上。

未来,烟台将更加注重经略海洋,坚持陆海岛统筹、港产城融合,持续增强蓝色动力,开辟广阔海洋发展空间——

强化“十港联动”,重点推动芝罘湾港区退港还城、打造现代航运和文旅服务示范港,西港区升级扩能、打造集疏运一体枢纽港,蓬莱东港区规划扩建、打造集装箱和客滚业务联运港,加快港产城融合,实现港口由货物装卸港向物流集散港、国际贸易港、综合服务港转型,建设世界一流海洋港口。

强化“三产联动”,一产聚焦海洋牧场建设,二产聚焦海工装备制造转型,三产聚焦海洋文旅特色开发,壮大现代海洋产业。

强化“陆海联动”,以入海排污口整治为突破口,协同推进治海治河治岸,打造水清岸绿、滩净湾美的海洋环境,保护绿色可持续海洋生态。

用心用情提升民生福祉

民之所望,施政所向。近年来,烟台市持续加大民生投入,倾力办好民生实事,不断织密社会保障网络。一项项民生工程有序推进,一件件民生实事落地生花,勾画出烟台市民生福祉持续改善的鲜明图景,折射出烟台市各项社会事业高质量发展的鲜亮底色。

聚力突破中心城区,烟台持续构建“12335”建设格局和“T”字形空间布局,2023年将实施总投资3351亿元的406个城建重点项目,年度完成投资807亿元,打造精致舒美的活力城市。集中力量突破核心区,强化规划引领,抓好重点项目,疏解老城功能,导入新兴业态,均衡公共资源,尽快实现核心区功能大提升、面貌大改善。同时,持续改善农村环境,打造103个美丽乡村样板村,完成77座病险水库除险加固,实施1018个村庄供水改造提升工程,改造农村公路2084公里、清洁取暖16.3万户。

让群众享有殷实的“好收入”,坚持“就业是最基本的民生”,烟台将重点加强未就业高校毕业生、失业农民工、退役军人、零就业家庭等就业保障,推动公益岗位扩容提质,促进群众实现更高质量更加充分的就业。让群众享有均衡的“好医疗”,推动市妇幼保健院、奇山医院新院、八角湾国际医院、市中医医院幸福新城院区等在建项目加快建设、尽早投用,更好满足群众就地就近就医现实需求。让群众享有可靠的“好保障”,推动社会保障扩围提标,强化兜底保障,加大养老和婴幼儿照护“一老一小”保障力度,补短板增供给优服务。让群众享有繁荣的“好文化”,广泛践行社会主义核心价值观,全面提升市县乡村四级文化设施建设水平,创新实施文化惠民工程,以市域创建全国文明典范城市带动县域全部争创全国文明城市。

烟台市将守住守牢安全生产底线,狠抓矿山、消防、危化品、海上作业、交通运输等重点行业领域安全监管和隐患排查,最大限度遏制各类事故发生。守住守牢社会治安底线,常态化开展扫黑除恶斗争,建设更高水平的平安烟台。统筹抓好森林防火、食品药品、金融安全等工作,切实维护国家安全和社会稳定,腾出更多精力谋发展促发展,撸起袖子加油干、风雨无阻向前行,在中国式现代化新征程上为全国全省发展大局多作贡献,奋力谱写全面建设社会主义现代化国家烟台新篇章。

崛起的黄渤海新区

黄海明珠

仙境烟台

(本版图片由烟台市委宣传部提供)