刘书军:今夜清光似往年

2022-10-22

作者:

来源:

大众日报

【 查看PDF版】

【 查看PDF版】 |

|

|

|

|

刘书军 1952年生,山东青岛人。现为山东省美术家协会顾问,山东省中国画学会常务副会长,中国美术家协会会员,国家一级美术师。

|

|

|

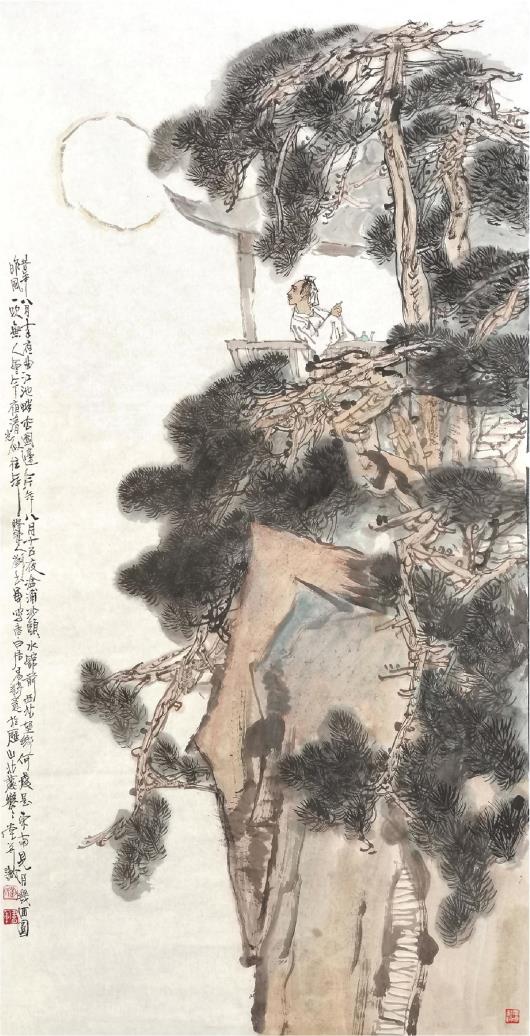

白居易《八月十五日夜湓亭望月》诗意 刘书军 68cm×137cm

|

□本报记者 霍晓蕙

读古诗,常见一片明月光。

“少时不识月,呼作白玉盘”,几许童趣;“月上柳梢头,人约黄昏后”,几多浪漫;“明月松间照,清泉石上流”,无尽清幽;“露从今夜白,月是故乡明”,多少怀恋……无论是追求永恒之美、人生的团圆,还是表达相思、别离之遗憾,诗人们都把目光投向夜空中那一轮明月。满天清辉下,年年岁岁的守望中,上演着多少人世间的情感故事。

“月到中秋偏皎洁。”中秋的月亮最是牵绊人心。1200多年前,唐代大诗人白居易在谪居的浔阳写下这首《八月十五日夜湓亭望月》:“昔年八月十五夜,曲江池畔杏园边。今年八月十五夜,湓浦沙头水馆前。西北望乡何处是,东南见月几回圆。昨风一吹无人会,今夜清光似往年。”他那首著名的《琵琶行》写于816年秋,这首诗则是两年后所写,此时,他仍任江州司马,“住近湓江地低湿,黄芦苦竹绕宅生”的环境没变,“天涯沦落人”的心境更加苍凉。

画家刘书军说,月亮是人类相思的载体,它寄寓了人们对家乡、亲人、故友的怀念,选择白居易这首诗来创作,正是因为它以今昔相对比,情感丰富而有张力,在惆怅伤感的基调上,也能感受到人生曾有许多的欢畅与暖意。反复吟读,被无可言喻的情愫所打动,那是一种来自内心柔软处的美好。

月在天上,人在凡尘。刘书军代入自己的情感,把唐代的诗人“请”入他营造的画境之中——嶙峋的石、遒劲的松,在月光下相掩映。石色苍苍,以干墨和赭石皴擦;松色青青,以花青和淡墨罩染。人物所占尺幅甚小,但表现得细腻入微。这是一个有故事的中年男子,失意流离,思量重重,一腔心事无人诉,寄于明月清风。在周围浓重色调的衬托下,在简单而清冷的氛围里,月与望月的诗人成为点亮画面的“画眼”。望月怎可无酒?无酒怎称“醉吟先生”?再画一壶美酒来相伴,“不如饮此神圣杯,万念千忧一时歇”。

构思这幅诗意图,刘书军颇费了一番心思,画面和他以往的人物画有很大不同。乍看是一幅山水画,细看,那点景人物才是主角。一轮圆月,一袭白衣,抬眼处,清光与诗意悄然蔓延。以简单朴素的笔墨色彩,来寄托深厚浓郁的情感,这,就是写意画的所长。

“今人不见古时月,今月曾经照古人”。绘诗意画,其实就是一次文化的“再回首”。隔着起落沧桑,隔着前世今生,“共看明月皆如此”。望月怀远、思亲,那种情感并非“无人会”,而是让人感同身受,“愿逐月华流照君”。

读白居易的诗,总觉得他的感情至真至诚,饱满浓烈。很多时候他善感多愁,和自己“居易”“乐天”的名字不太相符。尤其是他笔下关于月亮的意象,大多和着愁苦和泪水,笼罩着一层冷调子。“醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月。”“共看明月应垂泪,一夜乡心五处同。”……也难怪,现实的生活曲曲折折、浮浮沉沉,惟有这月色温柔,“照水烟波白,照人肌发秋。清光正如此,不醉即须愁。”

望月的诗也不尽然是伤感的。白居易的好友刘禹锡写下一首《八月十五日夜玩月》与之唱和。“天将今夜月,一遍洗寰瀛。暑退九霄净,秋澄万景清。星辰让光彩,风露发晶英。能变人间世,攸然是玉京。”好一个“洗寰瀛”,好一个“万景清”!刘禹锡活得真是达观通透。如果日常的烦扰是风,超拔的信念就是磐石,风只能吹走尘埃,我心依然磊落光明。

星月皎洁,明河在天,让那些闪烁生命美感的艺术意象和今夜的明月光互相照亮,愿所有的思念都有回应,愿人间常团圆。

读古诗,常见一片明月光。

“少时不识月,呼作白玉盘”,几许童趣;“月上柳梢头,人约黄昏后”,几多浪漫;“明月松间照,清泉石上流”,无尽清幽;“露从今夜白,月是故乡明”,多少怀恋……无论是追求永恒之美、人生的团圆,还是表达相思、别离之遗憾,诗人们都把目光投向夜空中那一轮明月。满天清辉下,年年岁岁的守望中,上演着多少人世间的情感故事。

“月到中秋偏皎洁。”中秋的月亮最是牵绊人心。1200多年前,唐代大诗人白居易在谪居的浔阳写下这首《八月十五日夜湓亭望月》:“昔年八月十五夜,曲江池畔杏园边。今年八月十五夜,湓浦沙头水馆前。西北望乡何处是,东南见月几回圆。昨风一吹无人会,今夜清光似往年。”他那首著名的《琵琶行》写于816年秋,这首诗则是两年后所写,此时,他仍任江州司马,“住近湓江地低湿,黄芦苦竹绕宅生”的环境没变,“天涯沦落人”的心境更加苍凉。

画家刘书军说,月亮是人类相思的载体,它寄寓了人们对家乡、亲人、故友的怀念,选择白居易这首诗来创作,正是因为它以今昔相对比,情感丰富而有张力,在惆怅伤感的基调上,也能感受到人生曾有许多的欢畅与暖意。反复吟读,被无可言喻的情愫所打动,那是一种来自内心柔软处的美好。

月在天上,人在凡尘。刘书军代入自己的情感,把唐代的诗人“请”入他营造的画境之中——嶙峋的石、遒劲的松,在月光下相掩映。石色苍苍,以干墨和赭石皴擦;松色青青,以花青和淡墨罩染。人物所占尺幅甚小,但表现得细腻入微。这是一个有故事的中年男子,失意流离,思量重重,一腔心事无人诉,寄于明月清风。在周围浓重色调的衬托下,在简单而清冷的氛围里,月与望月的诗人成为点亮画面的“画眼”。望月怎可无酒?无酒怎称“醉吟先生”?再画一壶美酒来相伴,“不如饮此神圣杯,万念千忧一时歇”。

构思这幅诗意图,刘书军颇费了一番心思,画面和他以往的人物画有很大不同。乍看是一幅山水画,细看,那点景人物才是主角。一轮圆月,一袭白衣,抬眼处,清光与诗意悄然蔓延。以简单朴素的笔墨色彩,来寄托深厚浓郁的情感,这,就是写意画的所长。

“今人不见古时月,今月曾经照古人”。绘诗意画,其实就是一次文化的“再回首”。隔着起落沧桑,隔着前世今生,“共看明月皆如此”。望月怀远、思亲,那种情感并非“无人会”,而是让人感同身受,“愿逐月华流照君”。

读白居易的诗,总觉得他的感情至真至诚,饱满浓烈。很多时候他善感多愁,和自己“居易”“乐天”的名字不太相符。尤其是他笔下关于月亮的意象,大多和着愁苦和泪水,笼罩着一层冷调子。“醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月。”“共看明月应垂泪,一夜乡心五处同。”……也难怪,现实的生活曲曲折折、浮浮沉沉,惟有这月色温柔,“照水烟波白,照人肌发秋。清光正如此,不醉即须愁。”

望月的诗也不尽然是伤感的。白居易的好友刘禹锡写下一首《八月十五日夜玩月》与之唱和。“天将今夜月,一遍洗寰瀛。暑退九霄净,秋澄万景清。星辰让光彩,风露发晶英。能变人间世,攸然是玉京。”好一个“洗寰瀛”,好一个“万景清”!刘禹锡活得真是达观通透。如果日常的烦扰是风,超拔的信念就是磐石,风只能吹走尘埃,我心依然磊落光明。

星月皎洁,明河在天,让那些闪烁生命美感的艺术意象和今夜的明月光互相照亮,愿所有的思念都有回应,愿人间常团圆。