乡愁就背在我的背包里

2025-06-17

作者:

来源:

大众日报

【 查看PDF版】

【 查看PDF版】

|

|

|

□ 大众新闻记者 师文静

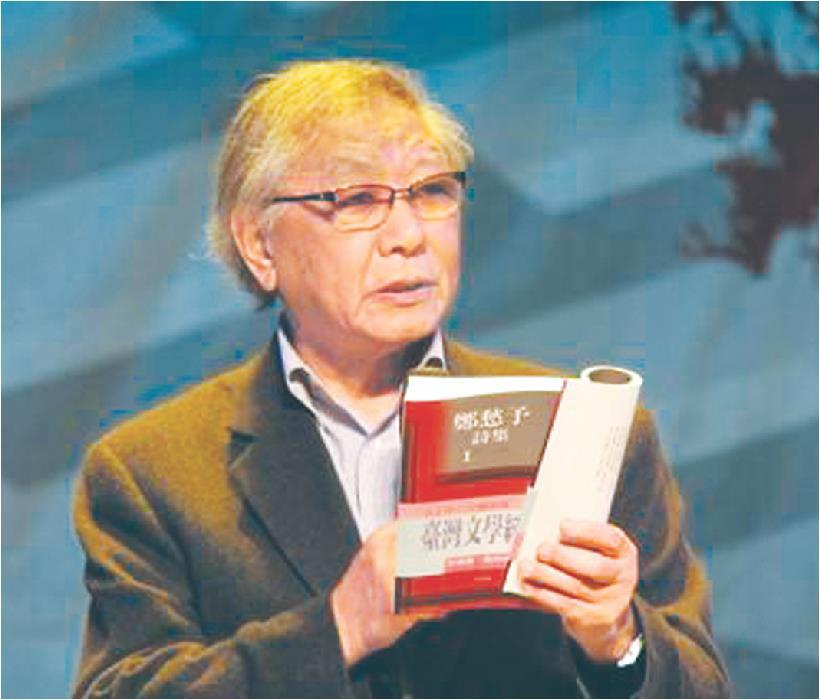

中国台湾著名诗人郑愁予6月13日凌晨(美国当地时间)辞世,终年92岁。郑愁予1933年出生,他在自我简介中称:“生于山东济南,远祖迁自闽台,为明末暨有清一代世袭军事家庭。”郑愁予的很多诗歌写祖国山河、无尽乡思,其诗歌集婉约、豪放、侠义等于一体,有着浓郁的东方古典色彩。

郑愁予的人生经历很是曲折,在济南出生后,三四岁就跟随做军人的父亲辗转各地。他说,自己的童年和少年时期的生活非常漂泊,在山东、北京、江苏、湖北、湖南、河北等多个地方生活过。15-16岁,郑愁予随家人从北京去往南京,辗转武汉、衡阳、桂林、广州等地,于1949年到达中国台湾。

在接受不同采访时,郑愁予都曾透露,小的时候,父亲给他起的名字叫“济发”。郑愁予在《可凡倾听》节目里这样描述自己的小名:“济发的意思是济南出生。他(父亲)是军人,我一出生他就出发了,有任务。”

“济发”这个名字,是对郑愁予和其家庭颠沛流离生活的写照。郑愁予说:“济南的济,就是济水,成就了一座名城泉城。我以前不喜欢我的小名‘济发’,现在不仅喜欢,而且深爱,遗憾的是现在没有人叫我的小名了。”

郑愁予是笔名,其原名是郑文韬。谈及自己的笔名,郑愁予称,18岁发表诗歌《老水手》时,首次署名郑愁予。这个名字来自他极爱的《九歌》,他认为《九歌》之《湘夫人》中最动人的句子就是“目眇眇兮愁予”,后来又读到辛弃疾的“江晚正愁余,山深闻鹧鸪”,便觉得“郑愁予”最合适作自己的笔名。

2005年,旅居海外近四十载的郑愁予最终落籍金门,回到了其祖先生活过的土地,与中国大陆咫尺相望。郑愁予称:“到那儿去,非常有我的远祖故乡的感觉。”

谈及如何走上诗歌创作的道路,郑愁予称,15岁时,他参加北京大学针对中学生举办的一个暑期文艺营,在著名的北大红楼,接受了诗歌创作的理论学习和实践训练。郑愁予认为,这是对他一生影响巨大的事,他由此开始跨进诗歌的领域。

郑愁予写的第一首诗叫《矿工》,源自他和同学到北京西郊门头沟煤矿参观的经历。当时,郑愁予看到一群孩子在矿口上玩耍,就问他们为何在这里玩,孩子们回答在等爸爸出来。一听这句话,郑愁予感动得流下了眼泪。连孩子也知道矿坑是很危险的地方。他同情矿工,写下“当你生下来,上帝就在你手上画了十字架”。十字架是劳动者的铁锹,是劳动者的命运。这首诗拿给文艺营的老师,老师对他说:“很了不起,你的诗里有人道主义精神。”

师长的鼓励给了郑愁予很大的信心,激发了这个少年的诗心。在一路南下漂泊的日子里,郑愁予坚持写诗,给《武汉时报》等报刊投稿,刊发《爬上汉口》《草鞋与筏子》等诗歌。1949年5月,他出版了第一本诗集《草鞋与筏子》。

郑愁予被读者熟悉的诗歌有《错误》《水手刀》《残堡》《小小的岛》《如雾起时》等。其中不少脍炙人口的诗歌,被罗大佑、李泰祥等音乐人谱曲演唱,比如,罗大佑演唱的《错误》,李泰祥谱曲的《边界酒店》《牧羊女》《雨丝》《旅程》《天窗》等。

在郑愁予的诗歌中,有很大一部分是思念家乡之作。他的足迹踏过济南、北京、武汉等地,他诗歌中日夜思念的故乡却不局限于某一个地方或城市,而是从塞北到江南,从“燕云”到海上的广阔的祖国大地。

郑愁予书写乡思的《边塞组曲》,包括《残堡》《野店》《牧羊女》等六首。他借助这些诗歌,抒发自己追逐梦想、壮志未酬等情感。比如,《残堡》写一个悲戚的将士的孤独感:“一切都老了/一切都抹上风沙的锈/百年前英雄系马的地方/百年前壮士磨剑的地方/这儿我黯然地卸了鞍/历史的锁啊没有钥匙/我的行囊也没有剑……”郑愁予书写燕赵大地人文历史的《燕云集》组诗,以及《湘西行》组诗、《错误》等诗歌,也寄托着“游子”的思乡之情,呈现着诗人对祖国壮阔山河的深厚情感。就如:“我平生何曾领略过/这神魂出窍的惊艳”“我达达的马蹄是美丽的错误/我不是归人/是个过客……”

离愁、怀乡是郑愁予诗歌的重要主题。郑愁予刚到美国不久,面对美国中部肥沃的土地,想到的是祖国,他向着祖国的方向跪在地上,写下一篇长诗《我在温暖的土壤上跪出两个窝》——“黑土啊/我捧起一捧/紧握/像在梦里握住/远方亲人的手……”当时的他心里想念着中国的大地,期盼祖国大地有朝一日也变得更加肥沃。

郑愁予说:“我走过很多地方,乡愁就背在我的背包里。我走到任何一个地方,我总会想到自己的故乡。这个乡愁就是我的民族、我的国家。乡愁告诉我,我应该做的事情。”

中国台湾著名诗人郑愁予6月13日凌晨(美国当地时间)辞世,终年92岁。郑愁予1933年出生,他在自我简介中称:“生于山东济南,远祖迁自闽台,为明末暨有清一代世袭军事家庭。”郑愁予的很多诗歌写祖国山河、无尽乡思,其诗歌集婉约、豪放、侠义等于一体,有着浓郁的东方古典色彩。

郑愁予的人生经历很是曲折,在济南出生后,三四岁就跟随做军人的父亲辗转各地。他说,自己的童年和少年时期的生活非常漂泊,在山东、北京、江苏、湖北、湖南、河北等多个地方生活过。15-16岁,郑愁予随家人从北京去往南京,辗转武汉、衡阳、桂林、广州等地,于1949年到达中国台湾。

在接受不同采访时,郑愁予都曾透露,小的时候,父亲给他起的名字叫“济发”。郑愁予在《可凡倾听》节目里这样描述自己的小名:“济发的意思是济南出生。他(父亲)是军人,我一出生他就出发了,有任务。”

“济发”这个名字,是对郑愁予和其家庭颠沛流离生活的写照。郑愁予说:“济南的济,就是济水,成就了一座名城泉城。我以前不喜欢我的小名‘济发’,现在不仅喜欢,而且深爱,遗憾的是现在没有人叫我的小名了。”

郑愁予是笔名,其原名是郑文韬。谈及自己的笔名,郑愁予称,18岁发表诗歌《老水手》时,首次署名郑愁予。这个名字来自他极爱的《九歌》,他认为《九歌》之《湘夫人》中最动人的句子就是“目眇眇兮愁予”,后来又读到辛弃疾的“江晚正愁余,山深闻鹧鸪”,便觉得“郑愁予”最合适作自己的笔名。

2005年,旅居海外近四十载的郑愁予最终落籍金门,回到了其祖先生活过的土地,与中国大陆咫尺相望。郑愁予称:“到那儿去,非常有我的远祖故乡的感觉。”

谈及如何走上诗歌创作的道路,郑愁予称,15岁时,他参加北京大学针对中学生举办的一个暑期文艺营,在著名的北大红楼,接受了诗歌创作的理论学习和实践训练。郑愁予认为,这是对他一生影响巨大的事,他由此开始跨进诗歌的领域。

郑愁予写的第一首诗叫《矿工》,源自他和同学到北京西郊门头沟煤矿参观的经历。当时,郑愁予看到一群孩子在矿口上玩耍,就问他们为何在这里玩,孩子们回答在等爸爸出来。一听这句话,郑愁予感动得流下了眼泪。连孩子也知道矿坑是很危险的地方。他同情矿工,写下“当你生下来,上帝就在你手上画了十字架”。十字架是劳动者的铁锹,是劳动者的命运。这首诗拿给文艺营的老师,老师对他说:“很了不起,你的诗里有人道主义精神。”

师长的鼓励给了郑愁予很大的信心,激发了这个少年的诗心。在一路南下漂泊的日子里,郑愁予坚持写诗,给《武汉时报》等报刊投稿,刊发《爬上汉口》《草鞋与筏子》等诗歌。1949年5月,他出版了第一本诗集《草鞋与筏子》。

郑愁予被读者熟悉的诗歌有《错误》《水手刀》《残堡》《小小的岛》《如雾起时》等。其中不少脍炙人口的诗歌,被罗大佑、李泰祥等音乐人谱曲演唱,比如,罗大佑演唱的《错误》,李泰祥谱曲的《边界酒店》《牧羊女》《雨丝》《旅程》《天窗》等。

在郑愁予的诗歌中,有很大一部分是思念家乡之作。他的足迹踏过济南、北京、武汉等地,他诗歌中日夜思念的故乡却不局限于某一个地方或城市,而是从塞北到江南,从“燕云”到海上的广阔的祖国大地。

郑愁予书写乡思的《边塞组曲》,包括《残堡》《野店》《牧羊女》等六首。他借助这些诗歌,抒发自己追逐梦想、壮志未酬等情感。比如,《残堡》写一个悲戚的将士的孤独感:“一切都老了/一切都抹上风沙的锈/百年前英雄系马的地方/百年前壮士磨剑的地方/这儿我黯然地卸了鞍/历史的锁啊没有钥匙/我的行囊也没有剑……”郑愁予书写燕赵大地人文历史的《燕云集》组诗,以及《湘西行》组诗、《错误》等诗歌,也寄托着“游子”的思乡之情,呈现着诗人对祖国壮阔山河的深厚情感。就如:“我平生何曾领略过/这神魂出窍的惊艳”“我达达的马蹄是美丽的错误/我不是归人/是个过客……”

离愁、怀乡是郑愁予诗歌的重要主题。郑愁予刚到美国不久,面对美国中部肥沃的土地,想到的是祖国,他向着祖国的方向跪在地上,写下一篇长诗《我在温暖的土壤上跪出两个窝》——“黑土啊/我捧起一捧/紧握/像在梦里握住/远方亲人的手……”当时的他心里想念着中国的大地,期盼祖国大地有朝一日也变得更加肥沃。

郑愁予说:“我走过很多地方,乡愁就背在我的背包里。我走到任何一个地方,我总会想到自己的故乡。这个乡愁就是我的民族、我的国家。乡愁告诉我,我应该做的事情。”